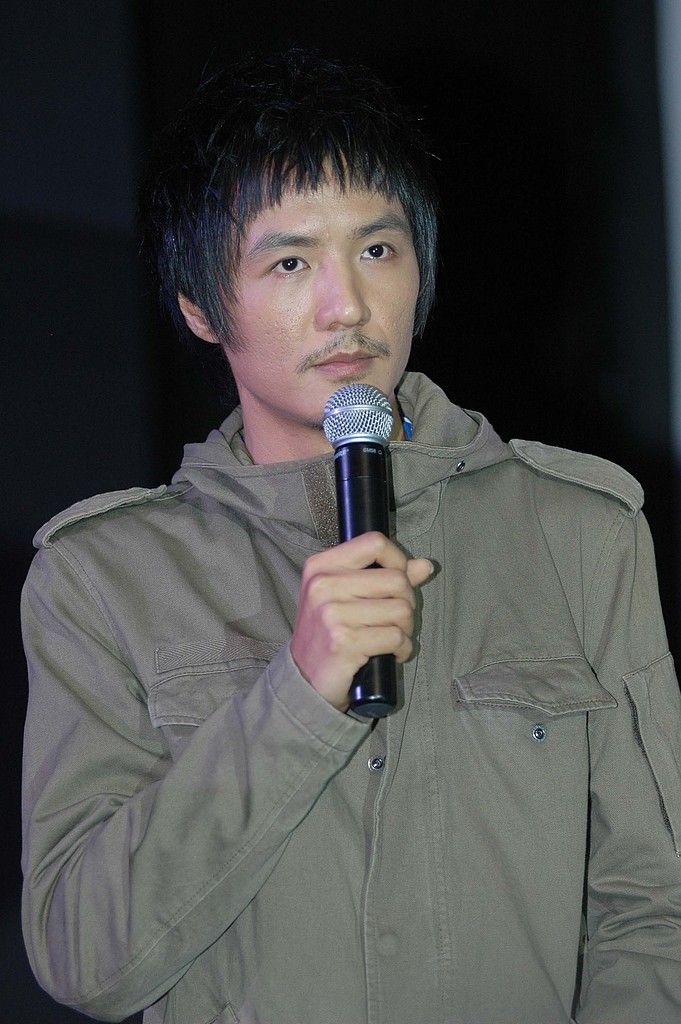

在华语乐坛,朴树是 “用孤独写自由” 的音乐诗人。从《白桦林》的清澈少年到《平凡之路》的沧桑歌者,他用二十七年时间,在商业浪潮中守住音乐赤子心,以 “不迎合、不解释” 的姿态,成为横跨文艺与流行的 “精神图腾”。

1999 年《白桦林》的纯净旋律,让 26 岁的朴树闯入大众视野。“天空依然阴霾,依然有鸽子在飞翔”,他用略带颤抖的嗓音,将战争年代的爱情悲剧唱成白色挽歌,这首歌的 MV 没有华丽场景,却凭 “诗意叙事” 成为初代文艺青年的集体记忆。2003 年《生如夏花》以 “惊鸿一般短暂,如夏花一样绚烂” 的炽烈,解构生命的意义,他在 MV 中赤脚奔跑的画面,成为 “对抗平庸生活” 的精神符号。

朴树的 “赤子哲学”,藏在对音乐纯粹性的偏执里。2014 年为电影《后会无期》创作《平凡之路》,他推翻二十版编曲,最终用 “我曾经跨过山和大海,也穿过人山人海” 的公路感旋律,道尽成长的迷茫与和解;2020 年《在希望的田野上》翻唱版,他刻意保留吉他弦的杂音,让 “炊烟在新建的住房上飘荡” 的质朴感直击人心。他曾在采访中说:“音乐是很私人的事,不该被市场左右。”

比起舞台,朴树更擅长在生活中寻找灵感。为创作《猎户星座》,他自驾穿越西北荒漠,在戈壁滩上记录风声与驼铃;参加《奇遇人生》时,他在古巴街头跟着流浪乐队即兴弹唱,直言 “真正的音乐在人群里”。这种 “拒绝被定义” 的生活方式,让他的作品始终带着 “野生的生命力”——《空帆船》里 “你还有遗憾吗?你敢不敢回答” 的灵魂叩问,《no fear in my heart》中 “只有奄奄一息过,那个真正的我才会活过来” 的涅槃宣言,都是对 “活着” 的深刻注解。

面对 “不合时宜” 的质疑,朴树用 “真诚” 回应:在综艺中坦言 “来录节目是因为需要钱”,却在拿到报酬后默默捐赠给山区儿童;2023 年巡演因身体原因临时取消,他手写长信向歌迷致歉,承诺 “等状态好了,一定补一场不插电”。这种 “笨拙的真实”,让他在《送别》的现场版中,因哽咽唱不出歌词却获得全场掌声 —— 歌迷知道,他的每一次发声,都是对音乐的敬畏。