火车一路向北,窗外的景色也由高楼林立的城市变成了白雪皑皑的田野。到达松林屯的时候,已经是深夜,公社的李干事骑着自行车,把我带到了我的“新家”——刘福家。这三间低矮的草房,土墙茅顶,门框上贴着褪色的春联,便是接下来几年我生活的地方。

刘家并不富裕,老两口和三个女儿挤在这不大的院落里。大女儿刘兰芝已经出嫁,小女儿刘小荷还在读高中。给我留下深刻印象的是二女儿刘小月,一个比我大一岁,皮肤黝黑,却有着一双清澈明亮眼睛的姑娘。她话不多,做事麻利,是生产队里开拖拉机的能手。

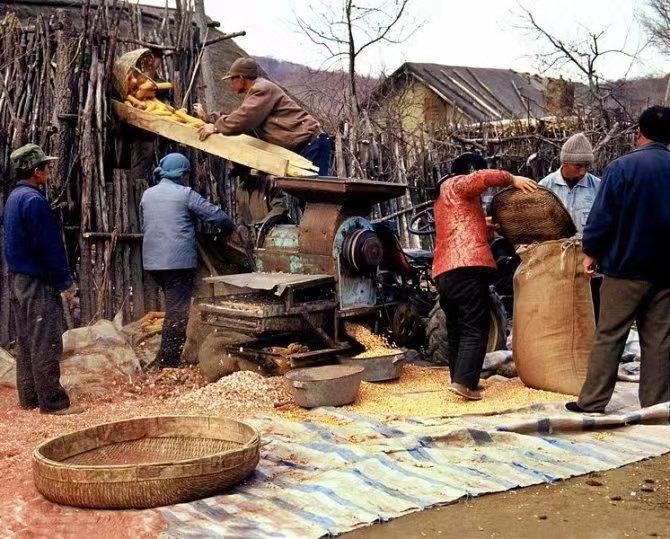

刚开始的插队生活,对我来说简直是一场灾难。我这个在北京城长大的孩子,哪会什么农活?撒粪能把自己撒一身,锄地能把庄稼锄坏,连捆稻草都捆不紧,村里人背地里叫我“周书生”,说我十指不沾阳春水。一次下地,我费了半天劲才锄了半垄地,还把队长的鞋面锄破了,队长气得吹胡子瞪眼,我羞愧得恨不得找个地缝钻进去。

我开始想念北京的一切:干净整洁的胡同,热气腾腾的炸酱面,还有父母温暖的怀抱。我想打退堂鼓,可一想到父母和同学失望的眼神,我又咬紧牙关,暗下决心:一定要学会干农活!

我的“老师”正是刘小月。一个下雨天,我在田里施肥,不小心滑进了泥沟里。泥水冰冷刺骨,我挣扎着爬不起来,狼狈不堪。这时,刘小月骑着拖拉机经过,看到我这副模样,毫不犹豫地停下来,一把将我拽了上来。她力气很大,我感觉自己像个小鸡崽似的被她提了起来。她脱下自己的棉袄给我披上,自己却只穿着单薄的衣衫,冻得脸通红。

从那以后,刘小月便开始教我干农活。她教我如何握锄头,如何使力,如何捆稻草……她就像一位耐心的老师,不厌其烦地纠正我的错误。她常说:“力气要用到点子上,蛮干是没有用的,就像拉犁的牛,懂得使巧劲才能省力。”

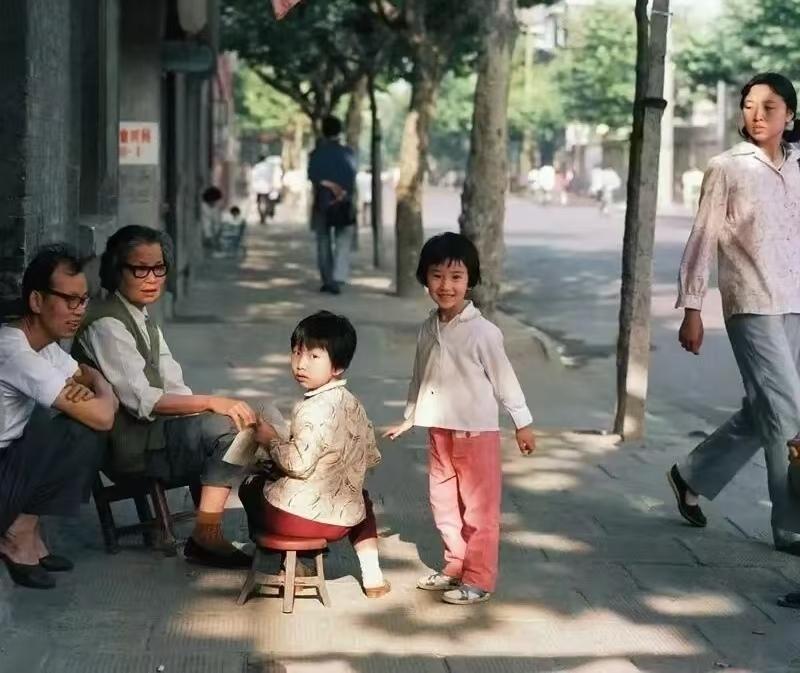

在刘小月的帮助下,我渐渐掌握了农活的技巧,也慢慢融入了农村的生活。我开始习惯粗茶淡饭,习惯日出而作,日落而息。我与刘小月的关系也越来越亲近。我们一起在田间劳作,一起在星空下聊天。她给我讲村里的趣事,我给她讲北京城的繁华。

夏天的一个晚上,我们在地里收麦子,一直忙到深夜。回家的路上,漫天的星星闪烁着光芒,像一颗颗晶莹剔透的钻石。刘小月指着天上的北斗七星说:“找到它,就不会迷路了。”我望着璀璨的星空,突然觉得,这里虽然偏僻,却有着城市里没有的宁静和美好。

1975年春天,我收到了期盼已久的回城通知。我兴奋地拿着通知书去找刘小月,却发现她并没有我想象中的那么高兴。她只是淡淡地说:“回去吧,北京才是你的家。”我看着她平静的面容,心里五味杂陈。

就在我犹豫不决的时候,刘小月在抢修水库时意外受伤,左腿骨折。在医院里,我寸步不离地照顾她,那一刻,我终于明白,我已经离不开这个善良坚强的姑娘了。我放弃了回城的机会,决定留在松林屯,陪在她身边。

我的决定遭到了父母的强烈反对,父亲在信中痛斥我“鬼迷心窍”,母亲虽然理解我的选择,但也难掩失望之情。我理解父母的心情,但我的心已经属于了这片土地,属于了刘小月。

我加入了村里的农机站,用自己的知识帮助村民们提高生产效率。刘小月也通过培训,成为了一名赤脚医生,为村民们解除病痛。我们结婚了,在村东头盖了两间新房,虽然简陋,却充满了爱和希望。

1978年,我们的儿子出生了,我们给他取名“扎根”,寓意我们在这片土地上扎根生长。儿子的到来,为我们的生活增添了更多的欢乐。我的父母也从北京来看望我们,看到我们一家三口幸福的模样,他们终于释怀,接受了我的选择。

1980年,我被推选为村里的青年技术骨干,负责引进新农机。一个老同学来看我,他西装革履,派头十足,对我的选择表示不解。他说:“北京现在遍地都是机会,你为什么非要待在这个穷乡僻壤?”我笑着说:“这里有我的爱人,有我的家,这就足够了。”

后来,县农机站想调我去县城工作,这意味着更好的待遇,但也意味着与家人分离。刘小月鼓励我去,她说:“我知道你属于更广阔的天地。”我看着她,心中充满了感动和感激。

我最终还是留了下来。因为我知道,我的根已经深深地扎在了这片土地上,我的心已经与刘小月紧紧地连在了一起。这里有我的家人,有我的朋友,有我热爱的土地,这里就是我的人间。

就像一棵树,离开了熟悉的土壤,即使移植到再肥沃的土地上,也难以茁壮成长。我的故事,就是一个关于选择和坚守的故事。我选择留在了松林屯,不是因为我傻,而是因为我找到了我生命中最珍贵的东西——爱与归属。