“桃之夭夭,灼灼其华。之子于归,宜其室家。”初见董杰老师是在他给河间市第六实验的小学生们讲《诗经》的讲座上,他在台上讲得声情并茂,同学们在台下听得津津有味,他生动有趣的话语,牢牢的把同学们都吸引住了。而我也被董老师讲的《桃夭》中的“桃之夭夭,灼灼其华”的美丽情境所打动。

从学校课堂到《诗经》讲堂

董杰,1958年出生在一个书香门第之家,父亲是一名语文老师。读圣贤书,立君子品,做有德人,他从小在父亲的谆谆教导中长大,家庭的熏陶在董杰幼小的心灵种下了爱读书的种子。1977年恢复高考后,他毅然决然的报考了沧州师专,毕业后一直从事教育工作40多年,他尤其对中国古代文学兴趣浓厚,唐诗、宋词、明清诗集都是他的所爱。

在学校任教时,他的语文课往往是学生们最爱上的一堂课,结合课本知识,上到中国五千年文化,下至现今,无论人文地理,还是道德礼教,董老师都能侃侃而来,如行云流水。学生们不仅学到了课本知识,也了解了中国的文化。任教时,他多次被评为河北省先进教育工作者,沧州市优秀党员,沧州市建功立业先进工作者,是学生们爱戴的优秀教师。

2010年退休后的董老师有了更多的闲暇时间翻阅古诗经卷。一次偶然的机会,他更加详细的接触到了诗经。《诗经》是中国古代诗歌的开端,是中国最早的一部诗歌总集,收入自西周初年至春秋中叶五百多年的诗歌305篇,又称《诗三百》

就酷爱文学的他被《诗经》真实的社会生活深深吸引,从此一发不可收拾,一股脑的投入到了对《诗经》的品读中去。

起初,他买来书籍自己刻苦专注的研读,遇到不懂的就用笔勾画出来,然后再买相关书籍自己寻找答案,只要听说谁会讲诗经或者谁手里有关于诗经的书籍,他便登门拜访去学习。

“关关雎鸠,在河之洲。窈窕淑女,君子好逑”,“有美一人,清扬婉兮”,“昔我往矣,杨柳依依,今我来思,雨雪霏霏”……《诗经》首首有故事,篇篇有情节,妙不可言。董老师陶醉在诗经里,被其一景一物深深吸引。

慢慢地,他对《诗经》的痴迷和独特的见解被越来越多的人熟知,很多志同道合的诗经爱好者走到了一起,大家讨论诗经,吟诵诗经。

“河间传统文化大讲堂”寻声而来,邀请董老师去讲课,他觉得这是一个在河间讲读诗经的好机会,就毫不犹豫的答应了,由此开启了传播《诗经》的第一课。

从教学时讲课到如今讲诗经,他的学生变了,不变的是对那三尺讲台的情怀。

要想给别人一滴水

自己要有一桶水

小时候,父亲经常教他诵读诗词歌赋,浓厚的兴趣便是在那时候养成的。上沧州师专时,他饿了好几顿饭攒下钱,花1.55元买了一本《唐诗三百首》,每日学诗、背诗,如获珍宝。吃饭学,走路背,他的人生被诗词歌赋萦绕。

知识在于积累。无论是求学时代的博览群书,还是教学时代的孜孜不倦,亦或是如今的废寝忘食,董老师的一生都是在追求知识的路上前进,再前进,与环境无关,与年龄无关,学海无涯苦作舟,有的是对知识的渴望。

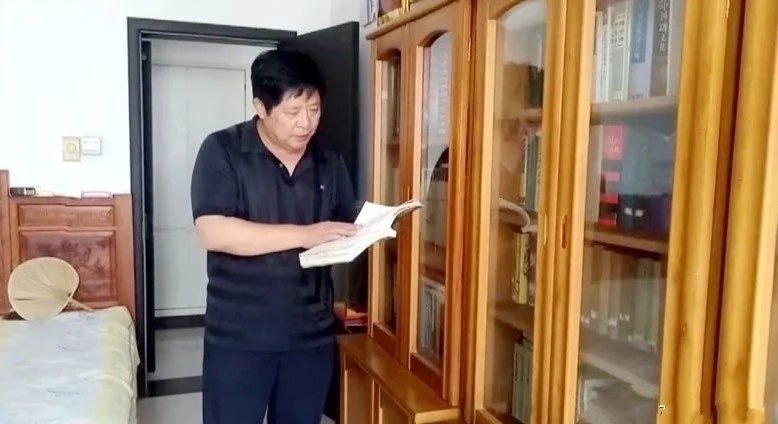

为了博采众长,讲起课来得心应手,心中有数。他先后购得120多套版本的《诗经》进行研究,尤其对李山、周振甫、余冠英、方玉润等大师的著作刻苦钻研。他的书柜里、写字桌上、卧室里到处摆放着各种书籍,甚至连床上都是。他说有时看书看困了就打个盹,醒了拿起书来接着看,索性床上的书越来越多。

正如《诗经》里所言:“有匪君子,如切如磋,如琢如磨。”博学多才的董老师在研读诗经的过程中,对自己的要求极其严苛,逐字逐句琢磨,做笔记、勾重点,不曾懈怠。董老师说,学者必求师,从师不可不谨也。

在讲读诗经时,董老师从来不拿文稿,完全是直接口授,这也是他教学多年来养成的一个习惯。用心去读,吃透书本,书本上的知识自然就刻进了脑海里。董老师说,研读《诗经》只通读是不行的,要达到讲的程度,他按着原诗从解释到翻译一直到赏析,首先自己要融会贯通,然后通过现代文的讲解形式去传播给大众,使不同层次的人去感受《诗经》、接受《诗经》。

在浩瀚的历史长河中,诗经文化延续了上千年,河间市作为诗经的发祥地和传承地,如今诗经已成为了河间的一张名片。

河间诗歌是代代口头相传而来,它以古腔、古韵的吟咏风格为特点,其声调有沧桑、悠长之感。在村里,闲暇无事的时候,老人们会凑到一起,用古韵作诗演唱,以二胡、古筝等乐器伴奏,自娱自乐。

董老师说,对于诗经他是打心眼儿里喜欢,作为一名教育工作者,作为一个地道的河间人,他有幸结识诗经文化,在这片瀛州大地上,他愿意为诗经在河间的传诵出一份力。

不为诗经生 誓伴诗经老

采访中,我们发现,董老师写字的手有些颤抖,他风趣的说:“不妨碍,不妨碍,字我还是能写的”。

在书桌上,我们看到了不到半米高的一沓子手稿,有泛黄的,有崭新的,可见这是常年写下的。董老师说这只是他写的一小部分,透过手稿,我们似乎看到了挑灯苦读、一笔一划做笔记的董老师。他说,最淡的墨水超过最强的记忆力,读读写写更有利于理解,做学问,不能手懒。

翻看董老师的书,几乎每本书上都有董老师的亲笔标注,书桌上大小不一的稿件密密麻麻的写满了翻译,这都是他边读边悟写下的。正是常年的握笔写字和伏案研读,董老师落下了腰疼和手抖的毛病。即便如此,董老师从没想过放弃,他说诗经已经注入到了他的骨子里,白天读诗经,夜晚梦诗经,《诗经》已经是他晚年不可缺少的一部分了。余生漫漫,诗经作伴。

近些年,他在国家,省级刊物发表论文二十余篇,曾参加初中《初中语文教辅用书》编写,在《中华诗词》、《毛公诗苑》、《河间文艺》及多家诗社报刊及网络上发表近体诗、汉俳六百余首。

这是荣誉,也是鞭策,董老师传播《诗经》之路才刚刚开始。靡不有初,鲜克有终。董老师就要做那善始善终之人。

“不为诗经生 誓伴诗经老”,这是董杰对诗经许下的誓言,他离岗不退色,倾心家乡文化,誓把诗经文化发扬和传承当成毕生事业。

让诗经文化代代相传

青青子衿,悠悠我心。

纵我不往,子宁不嗣音?

青青子佩,悠悠我思。

纵我不往,子宁不来?

挑兮达兮,在城阙兮。

一日不见,如三月兮。

这稚嫩的童声是董老师5岁的孙女在诵读《诗经》里的《子衿》,我们仿佛感受到了那份相思之苦。在董老师的熏陶下,他的孙女从一岁十个月呀呀学语时就开始背诗吟唱,至今已会背近130首诗。

董老师说,每当他在家阅读吟诵时,小孙子、小孙女就会凑上前倾听,高兴之余,还会和爷爷一起诵读,久而久之,两个孩子都对《诗经》越来越感兴趣。这就是言传身教,这就是传承。看到两个孩子,我们就更有信心相信河间诗经文化定会在河间大地上盛开怒放。

现在,董老师在河间文化馆、国欣康养园、东楼乡贤书院都开设有《诗经》大讲堂,吸引了越来越多的人。传承要从娃娃抓起,董老师说,接下来他准备走进校园,让孩子们从小在耳濡目染中了解、学习诗经,把河间毛诗文化发扬光大。

诗经文化,博大精深。2019年10月20日的“河诗马”,董老师应河间诗经国际马拉松组委会邀请,通过银屏向世人介绍诗经文化。诗经是河间的,是中国的,也是世界的。

青青子衿,悠悠我心,那是一份相思;如切如磋,如琢如磨,那是一份修为;靡不有初,鲜克有终,那是一种告诫。《诗经》不仅是一部经典,更是一种信念,是世世代代相传的一种精神财富,诗经文化的河流在瀛州大地从未中断。