对于出生于80年代至90年代的人们来说,三峡工程这个词实在是太熟悉了,在当时经常可以在报纸和电视看到有关三峡的消息。

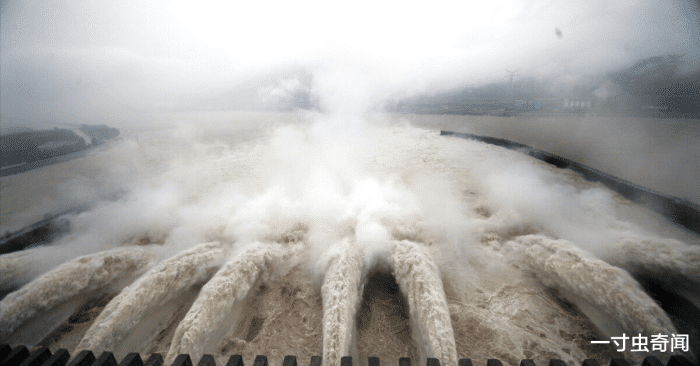

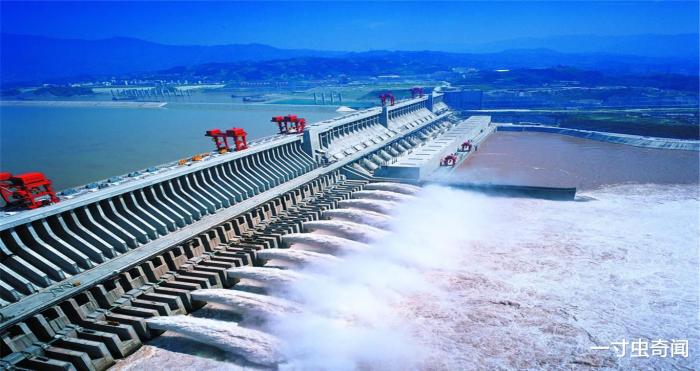

三峡水利枢纽工程从28年前进入施工准备阶段,直到2009年才全部竣工,是我国施工时间最长、工程量最大的水利枢纽工程。

三峡水利工程一共涉及湖北省及周边21个市、近1800个村庄,库区淹没影响人口近85万人,易地搬迁人口数达到了113万。

我们都知道,这类大型水利枢纽工程除了对当地人口会产生影响外,其实也影响了当地的生态环境及生物多样性。

自从2003年三峡水库首次蓄水后,18年过去了,水库中最大的鱼是哪种呢?又能长到多大?

首先要了解三峡水库里的水到底是从何而来的,三峡大坝将长江截流,所以水库里野生鱼种类多为长江流域的鱼种,此地区淡水鱼种类非常丰富,可达几百种。

那么是否意味着找到长江中体型最大的鱼类,就能确定三峡水库中最大的鱼类呢?

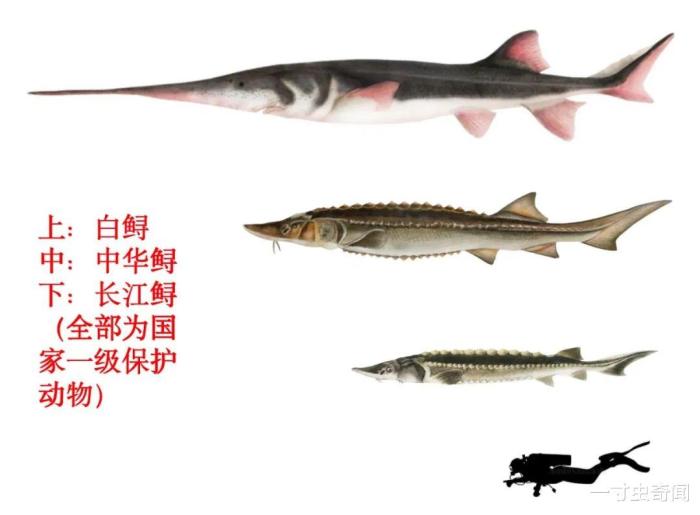

首先要说说“长江鱼王”中华鲟,中华鲟是史前就生活在我国水域中的一种鱼类,在2.5亿年前就已经出现,并且神奇的是,它的外形都没有发生改变。

中华鲟属于硬骨鱼纲鲟科中的鱼类,一般可长至1.4米左右,成鱼体重可达在500多斤,较大个体身长可达五米,重1200斤。

中华鲟寿命较长,可达四五十年。它们的习性非常特殊,根据性别不同,中华鲟会在海中生活19至25年,随后才会由江海交汇口游向长江流域,在江中生活一年左右,才会繁殖后代。

但四十年前,建造葛洲坝之后,就截断了中华鲟的洄游长江的通道,造成海中的亚成体中华鲟无法进入长,江,而原本在江中的中华鲟只能困在水库中。

中华鲟注定无法一直都适应在淡水中生活,三峡水库已蓄水近20年,原来生活在三峡水库中的中华鲟可能也已经消失殆尽了,所以三峡水库中最大的鱼王并不是中华鲟。

另外在长江中还生活着一种鲸豚类生物白鳍豚,所以白鳍豚不属于鱼类,不做考虑,但还是简单说一下。

白鳍豚又名白鳍鲸、白旗等,鲸目。很久前一直广泛地分布于长江之中,甚至在浑浊的水域也能存活。自从1980年左右,白鳍豚种群数量快速减少,直到14年前,生物学家承认白鳍豚已经功能性灭绝。

白鳍豚的体型也颇为巨大,可以长到2.5米左右,体重可达400斤。通体白色,游泳速度奇快,水中时速可达80千米每小时。

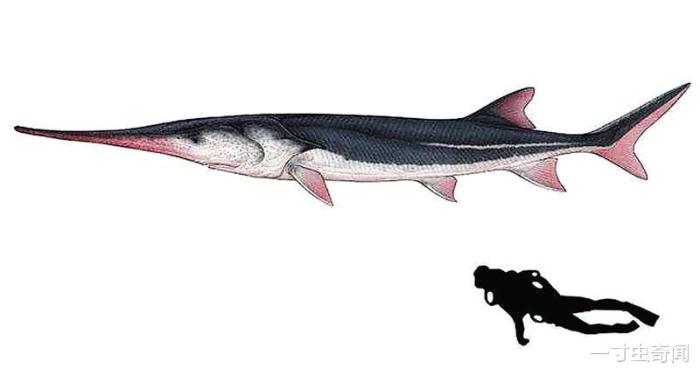

其实在长江中还有一种体型巨大的鱼类,白鲟。

白鲟又称为匙吻鲟,在南美洲有其近亲。又因鼻子过长,也被为象鱼。它体长可达3米,重达400多斤,白鲟为半溯河洄游性鱼类,亚成体时生活在半咸水中,成年后则回到长江流域产卵。

目前发现的最大的白鲟体长可达7.5米,是我国体长最长的淡水鱼,但可惜的是在两年前的九月,长江白鲟已经被生物学家认定为灭绝,所以白鲟也注定不是三峡水库中的鱼王。

长江中还有一种本土鲟鱼:长江鲟,长江鲟也叫达氏鲟,这种鱼最大体长在1.3米,重达在20斤。而重点要讲的则是一种长江特有的定居鱼类,胭脂鱼。

胭脂鱼是长江流域中的特有珍稀鱼类,在封闭的三峡水库中也可以存活。

在早些年保护生物意识薄弱,又因为其味道鲜美,胭脂鱼一直作为食用鱼,险些导致灭绝,现在胭脂鱼属国家Ⅱ级保护动物,在动物保护组织及科研部门的努力保护之下,通过人工放养,胭脂鱼恢复了一定的种群数量。

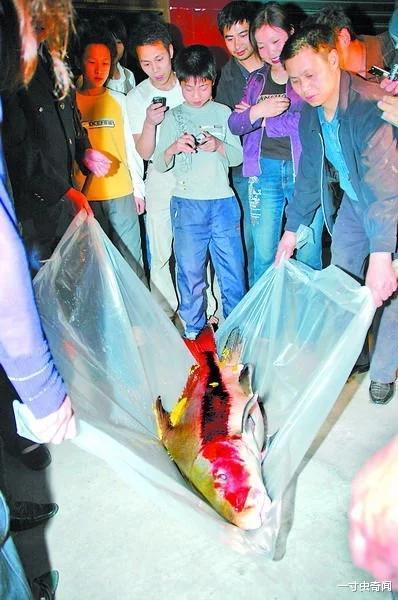

在前几年,有人发现了一条体长87厘米,重达13.5斤的胭脂鱼,而今年9月14日,这个记录又被打破了,一位盗猎者捕获了一条体长1.3米,重达53斤的雌性胭脂鱼。

所以综上所述,三峡大坝中,最大的鱼王可能易主,并非中华鲟,而是胭脂鱼。

大型水利枢纽工程的确会将水中生物分区域阻隔在各个封闭的水域之中,造成物种多样性下降或功能性灭绝,但这也是在所难灭的。

为了恢复长江流域的生态系统,我国也实行了为期10年的禁渔期,在堤坝之处还建造了洄游鱼类通道。

把每年的6月6日设定为全国放鱼日,四年前,有关部门在长江流域放生了近20万条长江鲟、胭脂鱼等珍稀鱼类。希望在不远的将来,长江流域能再现群鱼跃江面的情景。图片来自网络,侵联必删。