1999年跨年夜,香港红馆数万观众齐声高喊"霆锋"的场景仍历历在目。那个扎着马尾、背着吉他的19岁少年,在聚光灯下摔碎吉他的瞬间,成为了香港娱乐圈最后黄金时代的绝响。二十余年后的今天,当我们再审视这位曾经的"顶流",看到的不仅是明星谢霆锋,更是一部浓缩的香港娱乐产业转型史。

从偶像到匠人:香港娱乐工业的断代危机2003年《新警察故事》片场,23岁的谢霆锋从41层高楼倒吊坠落的镜头,让保险公司连夜修改保单条款。这个被吴彦祖称为"玩命式"的拍摄场景,恰似香港电影工业在千禧年后的困兽之斗。根据香港电影发展局数据,2002年港产片数量尚有92部,到2023年已锐减至23部,跌幅达75%。

在铜锣湾的茶餐厅里,从业三十年的武指陈师傅边搅动奶茶边说:"现在年轻人吃不了苦,吊个威亚都要替身。谢霆锋那个年代,明星自己从尖沙咀钟楼跳下来都不眨眼。"这番感慨背后,是香港动作片特有的"肉身叙事"传统面临失传的窘境。2024年香港电影工作者总会调查显示,动作特技从业者平均年龄已达48岁,35岁以下从业者不足15%。

这种代际断层的残酷性,在谢霆锋身上体现得尤为矛盾。当他凭借《怒火·重案》斩获第40届金像奖最佳男主角时,颁奖嘉宾张家辉调侃:"现在还能自己跳楼的男演员,全香港不超过三个。"戏谑背后,是香港电影工业化体系瓦解的隐痛。据猫眼研究院报告,2023年合拍片中香港演员担纲主演的项目,平均拍摄周期比十年前缩短37%,特效镜头占比却增加210%。

2014年"锋味"品牌横空出世时,很少有人意识到这是香港艺人转型的里程碑事件。那个在综艺里颠勺的谢霆锋,正在完成从娱乐明星到商业IP的惊人蜕变。据天眼查数据显示,锋味控股旗下已形成涵盖食品、餐饮、影视制作的商业矩阵,2023年估值突破15亿港元。这种转型背后,是香港娱乐产业资本逻辑的深刻变迁。

在维港的游艇上,某私募基金合伙人李小姐向我展示着投资模型:"谢霆锋的商业价值在于他完整经历了香港娱乐产业的三个周期——唱片时代的偶像经济、电影时代的专业主义、流量时代的IP运营。"这番分析得到数据支撑:谢霆锋微博粉丝中25-35岁群体占比58%,正与新消费主力军高度重合。

这种转型并非个案。当我们梳理香港中生代艺人的商业版图,会发现陈伟霆的潮牌运营、余文乐的数字藏品试水,都在印证着同个趋势。德勤2023年《粤港澳大湾区文娱产业报告》指出,香港艺人商业变现渠道中,传统演艺收入占比已降至41%,品牌授权及股权投资收入飙升至39%。

2008年的那场舆论风暴,无意间成为了明星公关史的经典案例。当全港狗仔围堵在谢宅门前时,谢霆锋牵着两个孩子淡定买菜的偷拍照,意外扭转了舆论风向。香港中文大学传播学教授林文琪研究发现,这次危机处理开创了"生活化公关"新模式——通过强化家庭场景的日常叙事,消解八卦媒体的窥私暴力。

这种媒介策略的进化,在短视频时代呈现出新的形态。2023年谢霆锋抖音账号一条做饭视频下,最高赞评论是:"原来天王炒菜也粘锅。"这种"去神化"的传播策略,暗合Z世代对真实性的渴求。卡思数据报告显示,明星短视频内容中"生活日常类"完播率比"宣传通告类"高出83%。

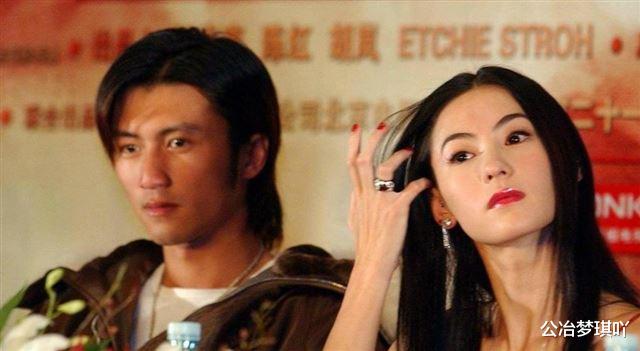

当我们回看"锋菲恋"的二十年沉浮,会发现公众对明星情感的态度已发生根本转变。1999年王菲牵手谢霆锋引发的"姐弟恋"争议,在2023年B站混剪视频里,变成了"年下恋天花板"的集体狂欢。这种代际审美差异,折射出社会价值观的深刻变迁。中国社会科学院2024年婚恋观调查显示,00后对年龄差恋爱的接受度比90后高出27个百分点。

站在太平山顶俯瞰维港,霓虹依旧璀璨,但照亮夜空的早已不是邵氏片场的探照灯。谢霆锋的故事,恰似香港娱乐圈的棱镜,折射出娱乐工业转型期的所有光怪陆离。当我们谈论他"辜负港片期待"时,或许更该思考:在流媒体改写观影习惯、短视频重构造星逻辑的时代,究竟需要怎样的"香港电影未来"?

在尖沙咀的星光大道,有位老场务指着谢霆锋的手印说:"现在的年轻艺人手印都比以前浅。"这句无心之言,道破了行业转型的深层焦虑。或许正如谢霆锋在《锋味》中常说的一句话:"火候到了,味道自然会出来。"香港娱乐产业的这锅老火靓汤,需要的不仅是怀旧的文火,更需要直面变革的猛火。

当我们下次在直播带货间看到谢霆锋推荐辣椒酱时,不妨少些"不务正业"的苛责。这个曾经从二楼摔下的少年,正在用全新的方式延续香港艺人的生存智慧。毕竟,在产业地震带上,能活下来的从来不是最强大的物种,而是最能适应环境变化的生命体。