在中国历史的长河中,1233年可谓是一个引人注目的年份。这一年,蒙古大军气势汹汹地闯入汴京(今河南开封),不仅带来了战火,也为中华文化的复兴埋下了种子。我们今天就来聊聊这段历史,看看蒙古人是如何在“征服”中,顺便“尊孔”的。

孔子的后代出场了农历四月,蒙古军队如同风卷残云般进入汴京,城市里的士人们可能还在为自己的前途感到焦虑,结果却迎来了一个“意外惊喜”。中书令耶律楚材灵机一动,向窝阔台提议:“不如找找孔子的后代,让他们回来给我们讲讲儒家文化吧!”于是,孔子五十一代孙孔元措被“寻宝”般地找到了,并被封为衍圣公。这一封号不仅让孔元措乐开了花,更是让人们感受到蒙古统治者对儒家文化的极大重视。想象一下,孔元措被召到窝阔台面前,可能心里在想:“我这位祖宗可是了不起的人物啊!我能不能把这份荣耀转化为一些实际利益呢?”于是,孔元措被赋予了管理孔林庙的重任,成为了儒家文化的“代言人”。这下好了,孔子家族的名声又响亮了。

人才选拔,蒙古版“高考”同年六月,窝阔台决定在燕京(今北京市)建立国子学,目的是培养懂得蒙汉双语的翻译人才。可以想象,当时的教育场景:蒙古小子们在一边练习汉字,另一边则在拉弓射箭,简直是“文武双全”的典范。而汉人小子们则在学习蒙古语的同时,可能还得学习如何骑马,真是“骑马与读书”两不误。这所国子学的课程可谓是丰富多彩,不仅要学习儒家经典,还要掌握各种实用技能,比如药材的使用、彩色的制作,甚至连饮食烹饪都要一通百通。这样的教育理念真是让人叹为观止,仿佛是“万事通”式的全能人才培养。

全真教的“大佬”们在燕京,除了国子学,还有一股不可忽视的力量,那就是全真教。全真教的道士们在当时可是风头正劲,许多儒士为了谋生,也不得不投靠这位“大佬”。学宫的主持者杨惟中、葛志先和李志常等人都是当时的名道士,他们在传播道教思想的同时,也为儒家文化的复兴贡献了力量。可以想象,学宫里的一天是怎样的:道士们在讲解《道德经》,儒士们在一旁默默记笔记,偶尔插入几句:“你看,老子说的和孔子说的其实有异曲同工之妙啊!”这样一来,文化的碰撞与交融,真是让人眼前一亮。

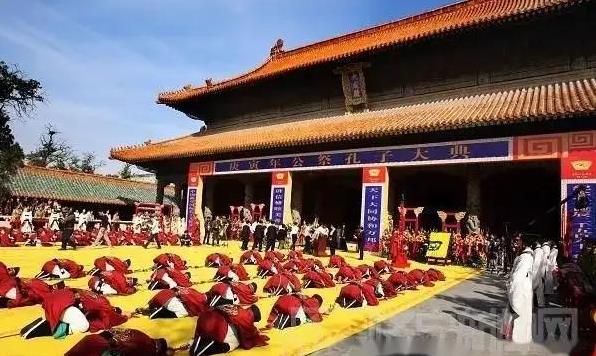

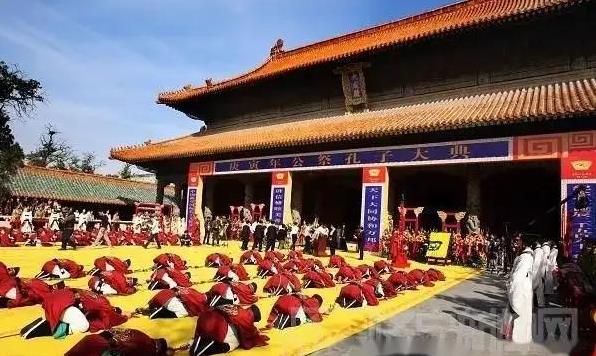

孔庙与司天台的重修到了1236年,耶律楚材又开始忙活了,他决定复修孔子庙和司天台。可以想象,当时的孔子庙被修得焕然一新,香火鼎盛,儒家文化的影响力再次被推向高潮。农历六月,耶律楚材在窝阔台的支持下,建立了编修所和经籍所,专门负责儒家经典的编纂和刊行。这可不是简单的修修补补,而是一次文化的大洗牌!在编修所中,耶律楚材召集了众多儒士,梁陟被任命为长官,王万庆和赵著则担任副职。他们的任务是深入讲解《九经》,并向东宫的皇子们传授圣人之道。可以想象,皇子们坐在书桌前,听着这些老学究们的讲解,心里可能在想:“这真是比我想象的要有趣多了!”

儒士科举:一场盛大的选拔1237年,窝阔台发布命令,免除孔子、孟子、颜子等儒教圣人后代的差发杂役,以示优待。这样的政策简直是给了儒士们一个“免死金牌”,让他们能够专心致志地研究儒家经典。同年,耶律楚材提议举行科举考试,开启了历史上重要的人才选拔机制。这场考试于1238年正式举行,成为了当时士人们心目中的“高考”。最终,共录取了4030人,其中不乏当时的名士。想象一下,考生们在考场上奋笔疾书,心中默念:“只要能中榜,我就能光宗耀祖!”这场考试不仅是对个人才华的认可,也为蒙古统治下的文化繁荣注入了新的活力。

太极书院的建立与理学传播在1238年,耶律楚材又支持了杨惟中和姚枢在燕京建立太极书院,邀请南宋名士赵复等人教授儒家经典。赵复的讲学活动让程朱理学在北方中原地区得以传播,进一步推动了儒家思想的复兴。可以想象,太极书院里人声鼎沸,学子们争先恐后地想要听赵复的讲课,心里想着:“这可是千载难逢的机会啊!”而赵复则在台上滔滔不绝,讲解着儒家经典,仿佛在传授一种“智慧的武器”,让学子们能够在未来的社会中立足。

结语:文化的交融与未来的启示1233年的蒙古尊孔政策,犹如一阵春风,吹拂着中华文化的沃土。这一系列的文化与教育改革,不仅反映了蒙古统治者对中华文化的尊重,也为中原地区的文化复兴提供了动力。通过建立教育体系、复修孔庙、举行科举等措施,蒙古统治者成功地将儒家文化融入了自己的统治理念中。历史的车轮滚滚向前,而这段历史不仅是对过去的回顾,更是对未来文化交流与融合的启示。在这个多元文化交织的时代,尊重与理解是我们共同前行的基石。让我们铭记这一历史瞬间,期待未来的文化盛宴更加精彩纷呈!

中华历史和中国历史有区别的吧?确定这是蒙古人在拜吗?有些蒙古人难道拍的不是成吉思汗吗?成吉思汗难道不属于道家的吗?跟孔大骗子这种狗腿子有嘛关系?