在华夏历史的漫长进程里,汉赋、唐诗、宋词、元曲、明清小说恰似璀璨星辰,各自散发着独有的时代光辉,体现出不同朝代显著的文化特质。这不禁引人思索,都是中华儿女,为啥各个时期所擅长的文学范畴差异巨大呢?仔细探究就能明白,“文化下沉”,也就是市井规模的变大以及民间参与程度的提高,乃是促使文学变革的关键力量。

现在没多少人对汉赋有深入的了解,我碰到它的时候也常常觉得犯迷糊。汉赋是汉代那种有韵律的散文,它的特点是规模特别大、结构很宏大、气势很磅礴、辞藻特别华丽。

拿贾谊的《吊屈原赋》来说,就算我对屈原的故事特别了解,凭着那点浅薄的文言文水平,也仅仅能大概清楚说的是小人掌权、是非混淆。要是一个字一个字、一句话一句话地翻译,那简直比登天还难,这文章里差不多有三分之一的字都特别少见。

在东汉时期,蔡邕、祢衡等一些有见识的人提倡精简汉赋的篇幅,去掉那些生僻字词来对其进行改进,从而促使了“小赋”的出现,像张衡的《归田赋》就是这样。然而,小赋当中仍然存在着不少的生僻字。到了魏晋南北朝这个动荡的时代,汉赋这种只是上层士大夫所专有的文学形式,由于难以引起百姓的共鸣,就慢慢变得衰落了。

与此同时,起源自乐府诗的五言诗与七言诗逐渐兴起,像曹操所写的“白骨露于野,千里无鸡鸣”这般浅显易懂的诗句开始显露头角,且到了唐朝达到鼎盛。

唐代诗词昌盛,这主要归因于两个方面。其一,科举把诗词当作重要的考核项目,这仿佛是发出了全民投入“诗词竞争”的信号。大量学子为了科举成功,整日埋头钻研和创作,在庞大的人口基数共同努力之下,出现众多优秀诗人和出色作品也是自然而然的事情。

二是唐诗的风格跟汉赋差异很大,简单易懂。比如说“鹅,鹅,曲项向天歌”“举头望明月,低头思故乡”“日照香炉生紫烟,遥看瀑布挂前川”这类诗句,读起来很顺口。有个传说,白居易写完诗会读给老婆婆听,人家能听懂的才收进去,虽说这故事是在宋《冷斋夜话》里的,但当下留存的唐诗就是因为简单易懂这个特性,受到了大众的喜爱,拥有众多的受众。

在宋朝时期,词这种文学形式发展得极为兴盛。宋词的题目里,前边的是词牌名,这就如同固定的旋律一样,而后面的则是题名,也就是歌词。词在南北朝开始出现,然而却是在宋朝进入了繁荣的巅峰时期。这是因为宋代的文人生活条件很好。

家境较为殷实的人家会蓄养歌姬,在闲暇时光享受歌舞之乐。那时的中产阶层大多是有俸禄却无实际职务的候补官员,他们常常带着银子去“勾栏”听曲,兴致来了还会进行修改探讨。

所以呢,宋词里好多题材都是讲男欢女爱的,就算是像辛弃疾那样豪放的人,除了有“马作的卢飞快”这种豪迈的话,也写过“透户龙香隔帘英,料得肌如雪”这样旖旎的词。这种带点儿风情又有一定分寸的文学形式,更让大众喜欢。这么一对比,只是通俗易懂的唐诗,在群众的喜爱程度上就稍微差点儿了。

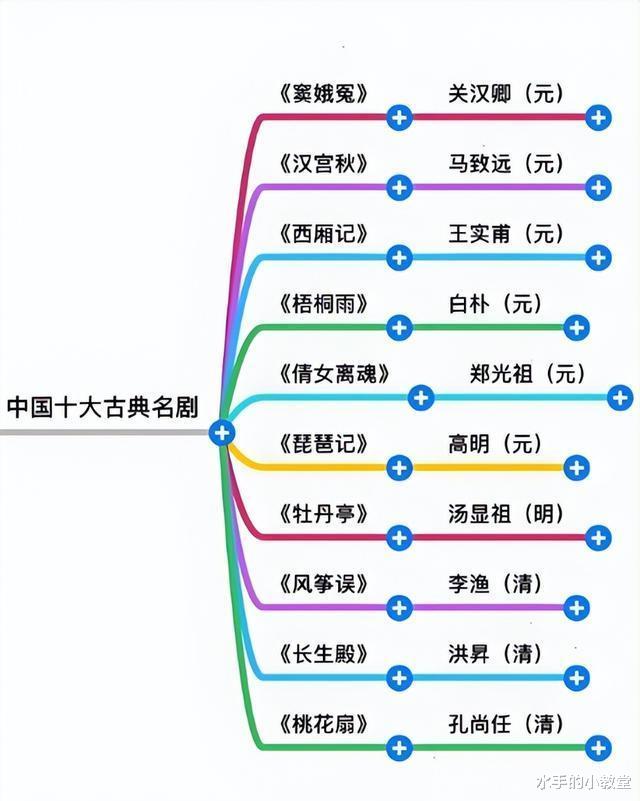

在元朝,读书人的处境变得极为糟糕,科举长时间停止,文人的地位降到了极低的程度。不少文人回到了基层,在和百姓的相处过程中察觉到,在乡野之中那种能够直观地展现故事、让观众很容易沉浸其中的戏曲更受大家喜爱。早期的戏曲比较粗陋,那些闲着没事的文人就加入到创作当中,把自己的情感和志向融入进去,让元曲焕发出了耀眼的光芒。

在明朝,小说猛然发展起来。以前看戏听书是分阶段的,好比看完关羽“过五关斩六将”后,若想接着看“古城会”,得等到第二天,这就跟以前在电视上追剧似的,一天就播一集,让人挺难受。但明代的小说就如同当下的网剧,人们可以买回家一下子读完,特别过瘾,这便是小说所具有的独特长处。

虽说北宋的活字印刷术已然成熟,然而宋元时期的小说并没有大范围地流行起来。这主要是由于明代的印刷技术有了发展,使得纸张的成本显著下降。在北宋的时候,普通的纸张一张要3到5文钱,质量好的就更贵了,可是到了明中期万历年间,就连用来书写奏书的连七纸,一张也才大概0.7文左右。

印刷术和造纸术一块儿进步,使得书本价钱下降,在识字率比较高的那些省份,小说能够很快地流传开来。不过呢,当时还有好多人不识字,所以戏曲、说书这类传统的艺术形式从那时一直延续到清朝,并且留存到了现在。

总的来讲,从高高在上、艰涩难懂的汉赋,到简单易懂、众人皆知的唐诗,再到多姿多彩、大家都喜欢的宋词,接着到人人都能接受、深受欢迎的戏曲、小说、话本,能够很清楚地了解到,文化的推广最初是在上层社会展开,随后慢慢地向下面延伸。

不过,真正决定文化发展方向的,常常是那些普普通通的老百姓。他们凭借着自身的喜好与选择,给中国古代文学的进步描绘出了一条明晰且鲜活的路径,使这些文学珍宝跨过时空的通道,在历史的河流里闪耀光芒,永远不会消失。

多亏了广大民众满腔热忱地参与以及积极主动地推动,中国古代文学才能够在各个历史阶段展现出五花八门、绚烂多彩的模样,进而成为人类文明宝库当中一颗闪耀着璀璨光芒的明珠。