烟火人间,年味的温柔回归

清晨,寒冷的空气里夹杂着几分湿气,街角的早餐铺冒着热气。

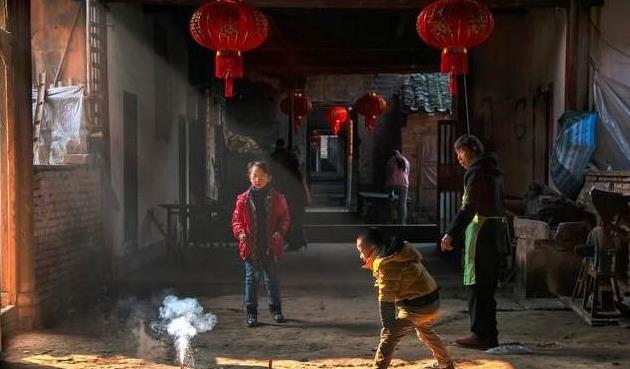

你有没有那么一刻,忽然听到耳边“噼里啪啦”的声音,脑子里闪过小时候春节的画面?

烟花升空、鞭炮炸响,那种熟悉的年味,仿佛隔着一层薄纱似的遥远。

这些年,城市里安静了,烟火少了,年味也薄了。

央视这几天连续提到烟花爆竹的解禁问题,说“不能简单一刀切”。

这话一出,像是丢进水里的石子,激起了人们心底的涟漪:年味,怎么才能找回来?

“爆竹声中一岁除,春风送暖入屠苏。

”王安石的这句诗,是很多人记忆里春节的模样,热闹又温暖。

可现在呢,城市变得越来越现代化,楼高车多,烟花爆竹却被渐渐禁掉了。

小孩再也不追着烟花跑,大人也不守着窗边看夜空绽放的光亮。

取而代之的是电子鞭炮,那声音听着没啥意思,冷冰冰的,还不如手机里放段爆竹声更有味道。

你说,这年味,到底是去哪儿了?

有意思的是,今年好些地方开始重新调整政策,对烟花爆竹的管理从“禁”变“限”。

有条件燃放,这事儿其实挺有讲究的,既是对传统文化的尊重,也算是对大家情感需求的一种回应。

央视的报道,说的其实不只是政策,而是如何在安全、环保和传统文化之间找到一个平衡点。

这像一阵春风,吹进了那些怀念鞭炮声的人心里。

毕竟啊,年味不是风景,它是记忆里的一部分,是一种牵挂。

不过,说到年味,也不是只有烟花和鞭炮啊。

它更多的是一种感觉,是回家的念想,是热气腾腾的团圆饭,是爸妈唠叨里藏着的关心。

烟花爆竹,只是一个载体,承载了人们对这些东西的期待。

解禁它们,更像是一种象征,象征着对传统的回归。

想想看,小时候,一家人围坐一起,听着远处的鞭炮声,吃着年夜饭,那种温馨的感觉,才是真正的年味。

当然,咱也不能忽略安全和环保的问题。

以前过年放鞭炮,楼下总有熊孩子一不小心点着了别人的垃圾桶,弄得鸡飞狗跳。

现在城市里高楼密集,燃放烟花确实存在隐患。

于是,有些地方推出了“限放”模式,还有环保型烟花、电子鞭炮这些新玩意儿。

这些尝试,既是妥协,也是创新,想在传统与现代之间找个平衡点。

你说,这像不像一个人长大了,既想保留童年的天真,又不得不学会妥协?

说到这里,不得不提网上的一条留言:“我们怀念的,不只是鞭炮声,还有全家人围在一起那种热乎劲儿。

”这话戳中了多少人的心。

现代社会节奏快,春节成了很多人唯一能停下来、和家人好好相处的日子。

烟花爆竹的解禁,对他们来说,不只是找回年味,更是找回一种久违的仪式感。

那种光亮和声音,能让疲惫的心稍微歇一歇。

春节,是中国人心里最重要的节日。

它承载了太多的文化记忆。

烟花爆竹的解禁,其实是提醒我们,这些传统在现代生活里依然有意义。

但我们也要有点新思路,比如用科技手段让传统焕发新生命。

虚拟现实的烟花秀、远程互动的年夜饭,让人们即使天各一方,也能感受到节日的氛围。

这样的创新,既保留了根,也开出了新花。

不过,说到底,年味的回归,不光是政策能解决的事儿。

它需要我们每个人参与。

比如,带孩子去社区的春节活动;或者跟家人一起包顿饺子、做点家乡的年菜;再不济,翻出个老相册,讲讲小时候过年的故事。

这些看似不起眼的小事,一点点,就能把那种久违的年味找回来。

有意思的是,春节早就不只是中国人的节日了。

每到过年,国外也有不少地方在放烟花,办庆祝活动。

那种跨越文化的共鸣,像是夜空中的烟花,绽放得漂亮又温暖。

你想想,异国他乡,当夜空中亮起属于春节的光,那一刻,是不是特别有归属感?

未来的年味会是什么样?

也许会更科技化,更个性化,但只要那份期待和温暖在,它就永远不会消失。

年味,不只是一个声音、一顿饭,它是一种情感的寄托,一种对幸福的追求。

它会随着时代变,但它的魂不会丢。