深秋的黄昏,老李家的四合院里飘着炖肉的香气。

大儿子建国蹲在门槛上抽烟,二女儿春芳攥着围裙角站在厨房门口,三弟建军低头刷手机,空气里弥漫着压抑。桌上摆着母亲刚分好的三份房产合同——老大得两套,老三得一套,春芳分到一张写着“你嫁出去了”的纸条。

“妈,我也是你亲生的啊!”春芳的声音发颤。母亲别过脸:“你哥要养孙子,你弟还没成家……”

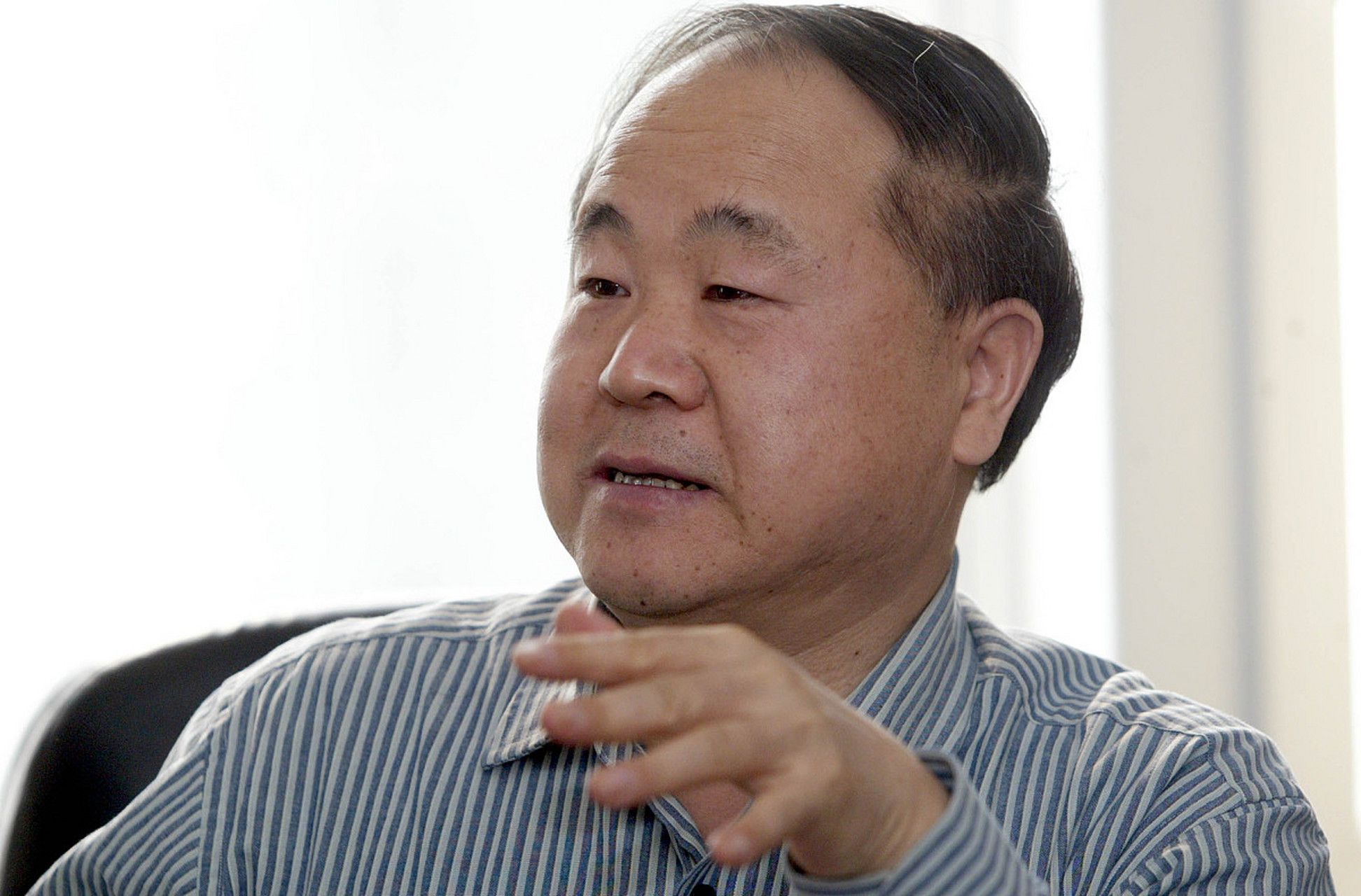

这一幕,是莫言在《晚熟的人》中描写的真实缩影。父母对子女的偏心,像一把钝刀,割裂血脉的联结。年轻时,资源倾斜或许出于生存的无奈;可六十岁后仍“劫富济贫”,甚至要求混得好的子女补贴“败家”手足,便成了家庭崩塌的导火索。莫言写道:“刻意讨好的爱,折损的是尊严。”当父母的爱成了砝码,亲情的天平便永远倾斜。

失德的长辈:一场跨越三代的风暴村口的老张头,曾是十里八乡的“刺儿头”。年轻时酗酒打人,老了更变本加厉——超市插队被劝阻,他当众躺地喊“欺负老人”;邻居修院墙占了他一指宽的地皮,他拎着粪勺泼了人家大门。

儿子张强接到民警电话时,正在客户会议室签合同。“你爸又把王婶家玻璃砸了!”他攥着手机的手青筋暴起。

这恰如莫言笔下的警示:“上梁不正下梁歪。”当父母六十岁后仍凭“年纪大”肆意妄为,不仅败坏家风,更让子女沦为“救火队员”。那些被消耗的精力、被拖累的名声、被搅乱的生活,最终化作子女心里拔不掉的刺。正如莫言所言:“父母失德的家庭,连屋檐下的燕子都带着怨气。”

黄昏恋的漩涡:当浪漫变成灾难丧偶三年的赵阿姨在广场舞队认识了老周。相识半月,她便偷拿存折给他“投资养生项目”;三个月后,老周的儿子突然登门:“我爸把房子过户给我了,请您搬走。”

女儿晓雯翻着被掏空的存折流泪:“妈,这是我给娃攒的留学钱啊!”赵阿姨却梗着脖子:“我的钱我做主!”

莫言在书中犀利点破这种荒诞:“老年人的多情,是拿全家人的安稳买单。”黄昏恋本无可厚非,但若六十岁后仍像少年般冲动,听信甜言蜜语掏空积蓄,甚至把陌生人带进家门争夺遗产,便成了整个家族的劫数。正如一位读者感慨:“父母糊涂的黄昏恋,能让三代人半辈子白干。”

晚熟的智慧莫言在《晚熟的人》中写下这样一段话:“人生最难的课,是学会在恰当的时候收手。”六十岁后的父母,本应是家庭的定海神针,而非掀起风浪的源头。不偏不倚的爱、克己守德的行、清醒理智的情——这三把钥匙,才能打开真正的“晚晴之门”。

正如书中那个最终醒悟的老木匠所说:“人活到老,最该守好的不是钱匣子,是良心匣子。”莫言用12个刺痛又温暖的故事,为千万中国家庭照见了一条破局之路。或许,当我们学会把“父母”二字拆解成“哺育”与“勿执”,才能真正读懂《晚熟的人》里那份迟到的通透。