在"唐宋元明清"的王朝序列中,元朝始终像一个沉默的影子。这个由蒙古铁骑缔造的庞大帝国,虽曾以"天可汗"的威严横跨欧亚大陆,却在后世的历史书写中逐渐褪色。当我们拂去历史的尘埃,会发现这个被贴上"外族王朝"标签的时代,实则是中华文明与世界文明深度交融的黄金时代。

一、历史书写的文化偏见

明朝初年编修《元史》时,史官们刻意淡化了元朝的制度创新。他们用"胡虏无百年之运"的陈词滥调,将这个延续九十八年的王朝描绘成匆匆过客。这种带有政治目的的历史叙述,深刻影响了后世对元朝的认知。

忽必烈建立的行省制度,作为现代省级行政区的雏形,却被明朝史官简化为"因俗而治"的权宜之计。实际上,元朝在西藏设立宣政院,首次将青藏高原纳入中央政权管辖;在澎湖设巡检司,正式确立对台湾的行政管辖。这些开创性举措,在明朝的官方叙事中被选择性遗忘。

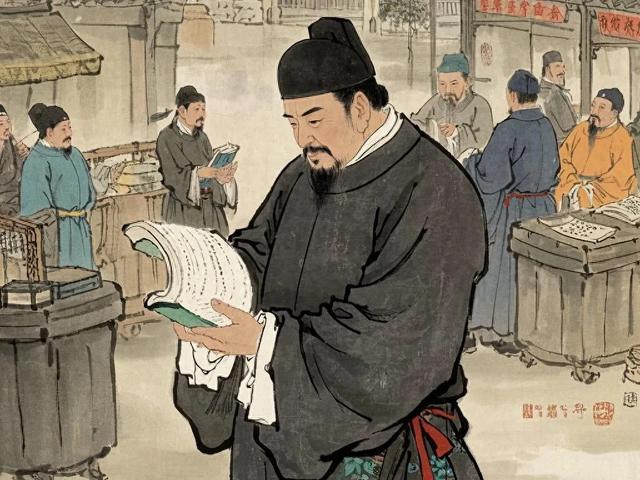

科举制度的中断更成为后世批判元朝的重要依据。从1238年耶律楚材主持的"戊戌选试",到1315年恢复科举,元朝用近百年时间探索出"蒙古、色目、汉人、南人"分卷考试的独特模式。这种制度创新虽存在缺陷,却为多民族国家的人才选拔提供了有益借鉴。

二、文明碰撞的阵痛期

蒙古西征带来的"世界岛"联动效应,在元大都得到集中体现。来自波斯的天文学家札马鲁丁带来《万年历》,阿拉伯工程师亦黑迭儿丁主持修建元大都,威尼斯商人马可·波罗见证了这座国际化大都市的繁荣。这种文明交融在当时却被视为"以夏变夷"的倒退。

元曲的繁荣背后,是文人阶层的集体失语。关汉卿、马致远等杂剧家在市井勾栏中寻找创作灵感,将文人传统与民间艺术结合,开创了中国文学的新范式。但这种突破传统的艺术形式,在士大夫眼中却是"徘优之戏",难登大雅之堂。

四等人制度的推行,使社会矛盾逐渐激化。蒙古人享有司法特权,色目人掌控财税命脉,汉人南人则被剥夺政治权利。这种等级制度虽在一定程度上维护了统治稳定,却也埋下了民族矛盾的隐患。朱元璋在《讨元檄文》中"驱逐胡虏"的口号,正是这种社会矛盾的集中爆发。

三、被忽视的文明遗产

元青花的烧制工艺,将中国陶瓷艺术推向新高峰。景德镇窑工吸收波斯细密画技法,创造出蓝白相间的绝美纹饰。这种融合伊斯兰艺术风格的瓷器,在当时主要用于出口贸易,却在明朝成为宫廷珍品,最终成为中华文明的代表性符号。

郭守敬

主持修订的《授时历》,以365.2425天的精准度领先世界近四百年。这位集天文学家、数学家、水利专家于一身的科学家,在元大都城建设中展现了卓越的工程智慧。但这些成就,在后世史书中多被归入"方技"之列,未能得到应有的重视。

元朝的驿站系统将整个欧亚大陆连接成一个信息网络。从大都到波斯的商路畅通无阻,商队、使节、传教士在丝绸之路上络绎不绝。这种跨文明的交流,为后来的地理大发现奠定了基础,却在明朝的海禁政策下逐渐式微。

站在历史的长河边回望,元朝的身影依然显得模糊而神秘。这个由游牧民族建立的王朝,用铁与火重塑了欧亚大陆的政治格局,用包容与创新推动了文明的交融发展。当我们超越民族与朝代的局限,会发现元朝留给中华文明的遗产,远比史书上记载的更为丰富和深刻。那些被刻意淡化的制度创新、被偏见遮蔽的文明成就,终将在历史的星空中重新焕发光芒。