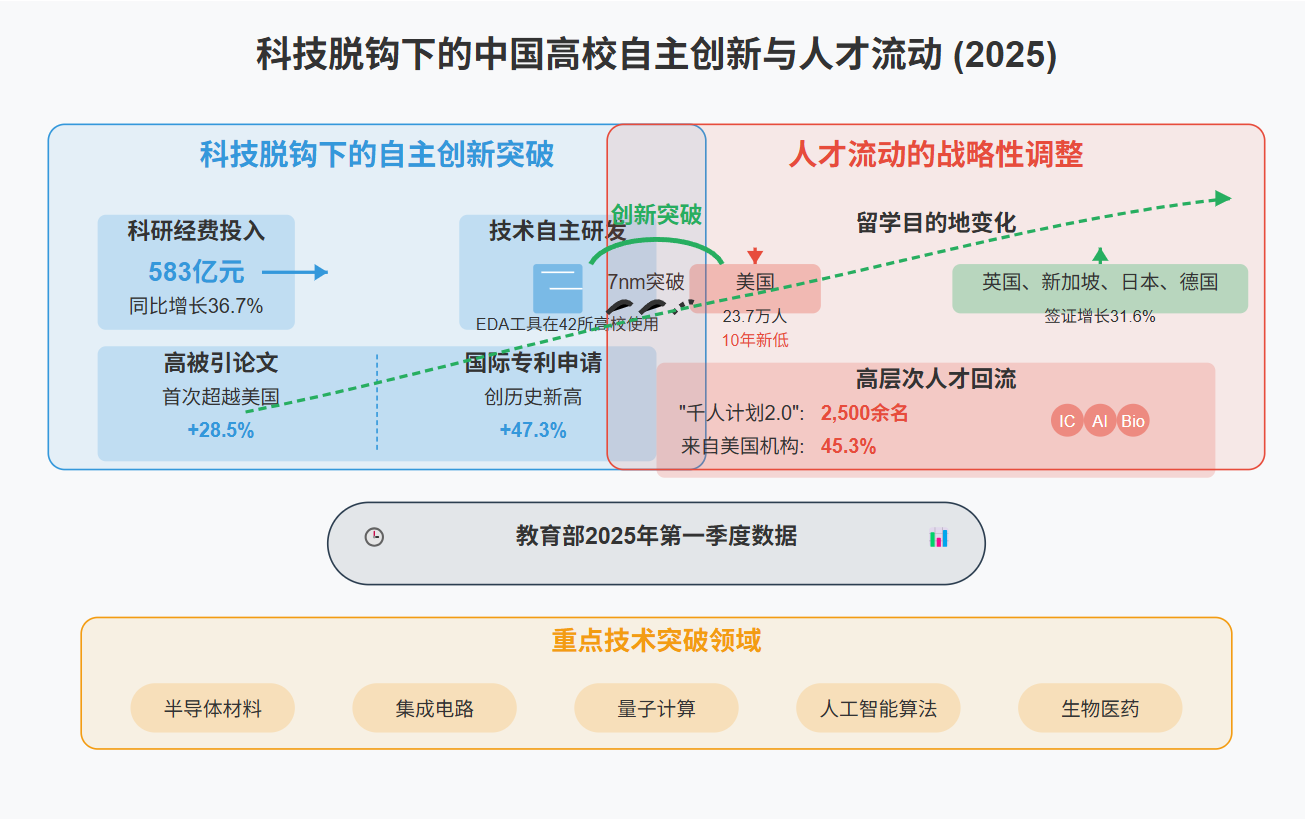

教育部2025年第一季度数据显示,国内重点高校在技术管制领域的科研经费投入同比增长36.7%,达到583亿元。清华、北大等高校在7纳米芯片技术上取得突破,自主研发的EDA工具已在42所高校使用。《中国高校科技创新报告》(2025年3月)显示,关键领域高被引论文数量首次超越美国,增长率达28.5%。

核心技术突破与知识产权申请呈现爆发式增长。2024年底至2025年初,中国高校在半导体材料、量子计算、人工智能算法等领域申请的国际专利同比增长47.3%,创下历史新高,标志着自主创新能力的显著提升。

在留学格局方面,赴美留学人数降至23.7万人,创10年新低。英国、新加坡、日本和德国成为新的首选目的地,这四国2025年第一季度签发的中国学生签证同比增长31.6%。

高层次人才回流成为亮点。"千人计划2.0"吸引了2,500余名海外高层次人才回国,其中45.3%来自美国顶尖机构。他们主要分布在集成电路、人工智能、生物医药等核心技术领域,为国内高校注入新活力。

国际合作的多元化布局应对美国"友岸外包"战略,中国高校积极拓展多元合作伙伴。截至2025年初,中国已与"一带一路"沿线63个国家建立高等教育合作机制,合作办学项目达3,672个,较2023年增长28.7%。

与RCEP和金砖国家的教育合作显著加强。2025年首季度数据显示,中国与东盟高校合作项目达1,963个,同比增长23.8%;与金砖国家学生交换项目增长42.3%,开创了"南南合作"新模式。2025年初启动的"数字丝路学院"在线平台汇集22所重点高校优质课程,注册国际学生达87,600人。

适应产业链安全要求,教育部推出《高校战略性新兴学科布局指南》。2025年春季学期,全国新增碳中和技术、智能制造、集成电路设计等战略专业382个,在校生规模达27.6万人。

95%的"双一流"高校已将"产业链+创新链+教育链"融合发展纳入规划。清华、复旦等8所高校试点"未来产业学院",采用"项目制+导师组"培养模式,2025届毕业生就业率达98.7%,远高于全国平均水平。

中美贸易摩擦加速产业链本土化,企业与高校合作日益紧密。2025年一季度,高校承接企业研发项目金额达267亿元,同比增长43.5%。华为、中芯国际等龙头企业在高校设立联合研发中心128个,投入超75亿元。

产教融合"双百计划"全面实施,覆盖集成电路、智能制造、新材料三大领域,建立标准化实习基地432个,年培养"订单式"人才5万余人。教育部数据显示,这些专业毕业生平均起薪比传统行业高出32.5%。

教育治理创新应对挑战针对复杂国际环境,95%的高校已建立科研安全审查机制。同时,"高校科技成果转化促进条例"实施使技术转移效率提升39.2%。"智慧教育云平台"在83%高校部署,有效应对国际交流受限带来的挑战。

2025年的中国高等教育正在中美博弈背景下迅速蜕变。数据显示,外部压力反而成为中国高校提升自主创新能力、优化人才培养、拓展国际合作新路径的催化剂。这种"危中寻机"的逆袭之路,不仅展现了中国高等教育的韧性与活力,更为国家科技自立自强提供了坚实的智力支撑。