近年来,随着大批藏文古籍的整理、出版和研究的不断深入,使得吐蕃王朝以前的藏族历史轮廓逐渐清晰起来。以往,新石器时代以后至吐蕃王朝建立时的历史,人们一般从聂墀赞普降世做“六牦牛部”首领谈起。

事实上,从大量藏文古籍提供的资料来看,在新石器时代结束后,藏族历史上曾经历了一个“小邦时代”,各小邦在不断地兼并过程中逐渐实现局部统一,形成了象雄、苏毗、吐蕃三大部落联盟。

“小邦”时代藏文史籍《五部遗教》、《四洲之源》和《贤者喜宴》等都记载,吐蕃“王政”统治以前曾经历过“十个时代”或“七个时代”,并都曾谈到金属工具的运用(出现)。值得注意的是,这恰好与考古发现相吻合。一般而言,新石器时代的繁荣时期大体属于母系氏族时代,父系氏族时代大致与新石器时代晚期金属工具的出现相对应。据童恩正先生推测西藏的金属时代大致开始于前1000年左右。

但是,从拉萨曲贡遗址中已发现青铜器来看,西藏青铜时代还应提前。就是说,从那时起西藏高原的有些地区已开始进入了父系氏族公社。《国王遗教》中说,在第六个统治时代,统治权是由“十二位小国王”行使的。他们肯定就相当于迎接聂墀赞普的十二位圣贤、祭司或头人。第七个统治时代实际上是第一位赞普掌权的时代。

在藏文史籍《贤者喜宴》和《汉藏史集》中,把藏族原始社会演变序列叙述为:首先是猕猴变人,然后由于争夺谷物产生不和而分成“四氏族”、“六氏族”以及“四种人”等。传说这些最早的原始人类居住在今西藏雅鲁藏布江南岸的泽当一带的雅隆地区。四氏族即东、冬、塞、穆四个氏族,六氏族即查、祝、冬、噶、韦、达,由此四氏族或六氏族繁衍为藏族。《汉藏史集》“吐蕃之王统”篇中称:“从猴崽变成人类,并且数量增多以后,据说统治吐蕃地方的依次为玛桑九兄弟、二十五小邦、十二小邦、四十小邦。此后,有天种下降而为人主。”

一般认为,“玛桑九兄弟”时,藏族社会已进入了父系氏族时代。藏文史籍中记载的藏族最早的“四氏族”或“六氏族”即是以血缘为基础的四个或六个父系氏族集团。氏族在藏文中写作“如”(Rus),意为骨系。进入父系氏族时代后,藏族社会出现了一个延续很长时间的“小邦”时代。

“小邦”是继“如”之后的以地缘为基础的部落组织。

藏文史籍中的“十二小邦”、“四十小邦”等,实际上就是分散的、不相统属的氏族或部落。据《贤者喜宴》载:“其时有十二小邦(rgyal-phran-sil-ma-bcu-gnyis),然而,最后则有四十小邦(rgyal-phran-bzhi-bcu)割据。”其十二小邦分别为:“1、琛地。2、象雄。3、娘若琼嘎。4、努域陵古。5、娘若香波。6、吉日群云。7、昂雪查纳。8、约甫邦卡。9、芝显瑞莫贡。10、工域芝纳地区。11、娘域纳松。12、达域楚奚。上述诸小邦喜争战格杀,不计善恶,定罪之后遂即投入监牢。四边诸王(mthav-bzhivi-rgyal-po)向里面压迫而伤害,据谓:汉地之王如缠树之蛇;天竺之王如恶狼窥羊;大食之王如鹰扑鸟群;格萨尔王(ge-sar-rgyal-po)如系树之马,暴躁不安。如是,西藏无法同彼等作战,欲往别地,然而诸小邦不肯通融,以致兵员日减,于是失去平原,唯依坚硬岩山而居,饮食不济,饥饿干渴,西藏苍生极为痛苦。”《敦煌本吐蕃历史文书》载:“古昔各地小邦王子及其家臣应世而出后,众人之主宰,掌一大地面之首领,王者威猛相臣贤明,谋略深沉者相互剿灭,并入治下收为编氓。最终,以鹘提悉补野之位势莫敌最为崇高。神灵降罪民庶为诸侯混战彼此争夺矣!”

这个时期出现了两个值得注意的社会现象,一是各小邦都已有了自己的“王”和王的“家臣”。《敦煌本吐蕃历史文书》“小邦邦伯家臣”中所列“小邦”共十三个,家臣共二十五家,并有所谓“十大王”和“十大家臣”。二是各小邦都有“堡塞”。这反映出各小邦不仅已出现了与大众“相分离的公共权力”,而且开始有了各自的地域中心——堡塞。这些堡塞最初或为战争之用,后来便发展成为城镇、都邑一类的地域组织中心。《敦煌本吐蕃历史文书》中称,“堡塞十二,加上崇高中央牙帐共为十三”。所谓“崇高中央牙帐”可能是当时诸小邦中已有一定号召力的权力中心,亦可能十三小邦已有松散的部落联盟雏形。公共权力的确立和血缘组织转向地缘组织是区别于氏族社会的两大标志。从这个意义上来说,小邦时代无疑已将藏族社会推进到了文明时代的边缘,有些小邦则可能已经出现了国家政权的雏形。

藏族历史上的小邦时代延续时间很长,若以金属工具的出现作为藏族父系氏族阶段军事民主制的开端,那么小邦时代则有四五百年的延续历史,即大约从前1000年以前到前6至前5世纪。“如果说西藏由原始社会向小邦时代的发展,其原有氏族部落组织主要呈现了一种不断蘖变与分化的趋势,那么从小邦时代的鼎盛期起,各小邦则开始逐渐呈现了‘合’的趋势。这种趋势一方面在客观上是由小邦之间的激烈兼并战争所促成,另一方面一些小邦为了在战争中不被敌手所兼并主观上也产生了彼此联合的需要。因此,在小邦时代后期,由于兼并战争与小邦间的联合,逐渐出现了一些较大的部落联盟组织。随着小邦向部落联盟组织的转化,小邦原有的政权雏形显然已无法与之相适应,于是一种更为完善的政权形式‘王政’也就应运而生。”至迟在4世纪,在西藏高原上逐渐形成了三个势力较大的部落联盟,即象雄(Zhang-ahung)、苏毗(Sun-pa)和吐蕃。

象雄、苏毗和吐蕃三大部落联盟象雄、苏毗和吐蕃这三大部落联盟是在不断征服和兼并各小邦的基础上逐步形成和发展起来的。其中,象雄的形成年代最早,历史最悠久。

象雄部落联盟

象雄在《敦煌本吐蕃历史文书》和《贤者喜宴》等藏文史籍所记载的“十二小邦”中即已出现。象雄就是在原“象雄小邦”的基础上,不断兼并征服周边其他小邦而发展起来的一个部落联盟。据藏文史籍《玛法木错湖历史》(Mtsho-ma-pnam-gyi-lo-rgyus)记载:古代象雄分为十八部,并出现过“象雄十八王”。《敦煌本吐蕃历史文书》所载十二小邦与家臣表中,第一个小邦就是“象雄阿尔巴”,王为李聂秀。由此看来,“李”(Lig)氏家族统治的象雄仅是象雄的一部分,当是象雄十八王之一。

藏文史籍《世界地理概说》记载,象雄又分为内、中、外三部。内象雄有大小32个部族,主要居于冈底斯山西面,接近波斯,即今天的阿里、拉达克等地,可能相当于汉籍中的小羊同。中象雄为十八国之王所统治,“东面和吐蕃接壤”,相当于汉籍中的“大羊同国”,今天西藏的卫藏等地即在中象雄范围。外象雄包括39个部族和甲得族(Rgya-sde-nyer-lnga),其位置在上安多(Mdo-stod朵堆)地区,可能是指后来西藏东北部的霍尔三十九族和那曲安多八族,其先民在隋唐时期可能是象雄属部。

由此看来,象雄的范围包括了今天西藏的大部分地区。象雄最初的势力范围可能包括了后来吐蕃雅隆部落的部分地区,吐蕃兴起后,这些地区遂为吐蕃所统一,使象雄的疆域随之缩小。苏毗崛起后,又切断了东部外象雄与象雄王室的联系,这样,后来的象雄就主要是内象雄和中象雄,汉文史籍中称为大羊同、小羊同。《册府元龟》中载:“大羊同国东接吐蕃,西接小羊同,北直于阗,东西千余里,胜兵八、九万。”这里记载的象雄疆域显然是吐蕃兴起后的情况。“大量的象雄语存在于现在的拉达克、库纳瓦里以及旧西藏西部地区。”这也与吐蕃王朝兴起后的象雄疆域大体吻合。

象雄最初是一个地域辽阔而较松散的部落联盟。《五部遗教》中称:“一切象雄部落”,即说明象雄是由众多部落组成的。《玛法木错湖历史》记载,当时除象雄王室外,还有象雄十八王,并对每个王及其部落首府都有详细记载。象雄王辛饶(Gshen-rad)的弟子辛唐玛俄杰(Gshen-chang-ma-vad-rgyal)曾做过十八王之一的赤怀拉杰(Khri-wer-la-rje)的古辛(Khri-gshen,意护身臣)。据说这十八王室彼此不相统属,但他们都臣服于象雄王室。

据苯教传说,象雄的都城在琼隆银城,即今西藏阿里札达县境内的琼隆。在苏毗和吐蕃两大部落联盟兴起以前,古老的象雄曾一度拥有以西藏西部和北部为中心的广阔疆域,并产生过极高的文明,不仅形成了自己的文字——象雄文,而且还成为藏族传统的土著宗教——苯教的发源地和发展中心。第一代象雄王赤维色吉希饶坚(Khri-vod-zir-gyi-shes-rad-can)要比悉补野(吐蕃)的第一代王聂墀赞普早500年左右。因而,可以说象雄是小邦时代之后,在青藏高原最早形成的古代文明中心之一。象雄的文化和宗教对后来的苏毗和吐蕃都产生了极深的影响。

苏毗部落联盟

苏毗是小邦时代的“十二小邦”之一,但在4世纪以前,长期受象雄统治。大约在4世纪,苏毗作为青藏高原早期诸部中独立的一支,出现于藏族历史的舞台上。苏毗的地理位置向来有不同的说法。据有人考证,苏毗位于雅隆吐蕃部落的北部,其早期的地域在襄曲河流域。根据《敦煌本吐蕃历史文书》的记载,约在6世纪中叶时,几曲(即拉萨河)流域上、下部分别由森波达甲吾(Zing-po-rie-stag-skyabo)和森波墀邦松(Zing-po-rje-bgng-sum)占据。王忠先生在《新唐书吐蕃笺证》中说,此时苏毗“有两王”。但苏毗何时由襄曲河流域向东进入几曲河流域,目前尚不清楚。

约在6世纪末,即悉补野吐蕃达日年色赞普在位时,以今拉萨以北的彭波(Vphan-po)为中心的墀邦松,将居于今拉萨河下游一带的达甲吾乘其内讧而征服,从而实现了苏毗的空前统一。汉文史籍中称为“女国”,其统治中心在今天的彭波地区,建有宇那堡塞(Mkhar-yusna-spur-buvl-yusna),苏毗王赤邦和王子芒波杰苏吾(Mang-po-rji-sum-bu,意“众人所举的苏毗王子”)均住于此。

苏毗东与附国接壤,北值突厥,西境可能在玛旁湖一带与象雄相连,南部以雅鲁藏布江和悉补野吐蕃为界。当时的西藏高原上,苏毗与象雄、悉补野吐蕃三足而立。

苏毗示意图

苏毗“俗轻男子……子从母姓”。“国代以女为王”,“贫有小女王,共知国政。”“女王号‘宾就’,有女官,曰‘高霸’,平议国事。”“在外官僚,并男夫为之。”看来苏毗早期的政治统治以女性为中心。这种以女性为中心的政治统治是苏毗狩猎经济和母系社会生活的综合反映。

根据《旧唐书》、《新唐书》中对迁到西北地区的苏毗人的记述,约在8世纪初,以女性为中心的统治已受到冲击,女权开始动摇,“后乃以男子为王”。此外,苏毗社会上已形成了一套奴隶制度的习惯法和社会伦理观念,视奴隶占有制度为天经地义之事。

苏毗的宗教文化受到象雄的强烈影响。据苯教经典《集经》(Mdo-vdus)记载,最早将本教传到苏毗的是苯教前弘期“世界天庄严”之一的苏毗人苟呼里巴勒(Sum-pu-hu-li-spor-legs)。继苟呼里巴勒之后,木邦塞当(Mu-spungs-gsal-tang)、阿瓦东(A-ba-ltong)、木夏(Mu-phga)、卫噶(Du-dkar)等苏毗人,都热心致力于在苏毗传播和发展苯教,使苏毗成为这个时期除象雄之外的又一个苯教文化中心,并形成了具有苏毗地方特色的苏毗派本教(Sum-pavi-bon-pa)。在《贤者喜宴》、《红史》中记载,聂墀赞普曾令蔡木辛吉穆杰(Vtshe-mi-bthen-gyi-dmu-rgyal)征服了苏毗派本教师阿雍嘉瓦(Sum-pavi-bon-po-a-yongs-rgyai-ba)。

墀邦松灭了邻部达甲吾以后统一了苏毗,将原达甲吾旧臣娘氏赐给达甲吾旧臣年氏,娘氏不堪年氏的虐待,曾上诉墀邦松,但墀邦松对他的上诉不仅不允,而且还严加斥责。因此,娘氏怀恨在心,联络对墀邦松早怀异心的韦氏(Dbavs),暗中与吐蕃之达日年色相联系。达日年色接受娘氏等为其内应,在秦瓦达孜堡盟誓,准备攻灭苏毗。但是,吐蕃尚未举兵,达日年色却先病卒,遂罢。不久,囊日松赞继赞普位,遂即邀约以娘氏为首的敌视苏毗王墀邦松的韦氏、暧氏(Mnon,也作囊氏)等潜来续盟,约期举事。约定后,囊日松赞亲率精兵万人,渡过雅鲁藏布江,北上攻灭苏毗。

苏毗灭亡后,囊日松赞下令将原苏毗欧波(Yol-ngas-po)之地名改为潘域(Vphan-yul),并对在消灭苏毗中有功之臣进行封赐,娘氏、韦氏、暧氏均得到1500奴户(Bran-khyim)的封赐。囊日松赞对降服吐蕃的苏毗人予以重用,使他们在吐蕃王朝的建立和发展历史上起到了重要的作用,如娘氏、韦氏等在囊日松赞及其以后的赞普时期都曾是有着重大历史影响的家族。仅韦氏家族就有四人先后出任吐蕃大论之职,有一人充任大论之助理(Blon-chevi-lugs-slob-pa-vog-pon),有一人任赋税料集官(Vbangs-kyis-dpyavd-pa)。

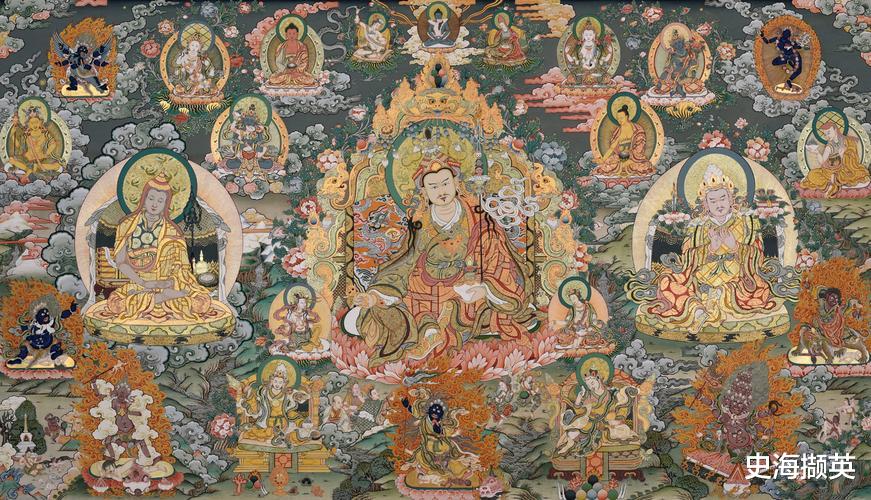

松赞干布

松赞干布时,苏毗被吐蕃彻底征服,并被划为吐蕃的一如,共辖11个东岱,所辖地区大致为唐古拉山南北的广大草原。至8世纪中叶以后,苏毗作为一个政权,无论在吐蕃本土还是在川西北都不复存在了。它和象雄等部落一样,成了吐蕃王朝的臣民。

雅隆悉补野吐蕃联盟

雅隆悉补野部落地处西藏雅隆河谷的穷结一带。经过小邦时代的纷争和相互兼并以后,雅隆部落出现“王政”,有了自己的“王”——聂墀赞普。

据敦煌文献和藏文史籍的记载,“六父王天神”的后代聂墀赞普从天而降,做了悉补野部的首领,并成为吐蕃“六牦牛部”之王,被尊为“赞普悉补野”,或称为“神圣赞普鹘提悉补野”。古藏文中亦别作“悉补野吐蕃”和“悉补野赞普”。后一称号为聂墀赞普之后的各代赞普沿用。

关于聂墀赞普的来历,在藏族文献和古史传说中曾有多种说法。《西藏通史》根据《弟吴教法源流》和《雍布拉康志》等藏文史籍中的记载推断:聂墀赞普生于西藏波沃地方,即今林芝地区波密县;因聂墀赞普是从波沃地方来的王,故尊号为“悉补野”,即波沃之王。“总之,聂墀赞普既不是天神下凡,也非饿鬼(太邬让),更不是印度释迦王族和来自汉地的樊尼,而是吐蕃本土人。”联系“六牦牛部”(牦牛种羌)与川滇西部横断山区至甘青地区的石棺葬文化的历史,也有的学者认为,“六牦牛部”与藏彝走廊的石棺葬文化的创造者古代牦牛羌有着密切的关系。依据石棺葬的年代来看,牦牛羌西迁的年代约在春秋战国到西汉时期。藏族“六牦牛部”的第一代王聂墀赞普是前二、三世纪的人。

以此,牦牛羌西迁的时间定在春秋战国之际较符合实际。古代牦牛羌的迁移,大致是出赐支河曲—川西康藏高原—察隅—波密—雅鲁藏布江流域。《藏族简史》称:“《后汉书・西羌传》应是留存至今的关于青藏高原的古代西羌人的最早记载,所说的‘越巂’、‘牦牛’部等,可能与藏文记载中的‘六牦牛部’有关系。”或许聂墀赞普就是牦牛羌裔。藏史中的“天父六君”、“天神六兄弟”及“吐蕃六牦牛部”可能是雅隆地区最初的六个部落或氏族。到聂墀赞普时,六部落逐渐形成联盟,原来的“吐蕃六牦牛部”便成为“父王(聂赤)的六族属民”,聂墀赞普即成为雅隆吐蕃部落联盟的第一代赞普,时间大约在周显王十九年(前350年)。

据《雍仲苯教目录》记载,在“悉补野吐蕃”统治之时,地名称“蕃域索卡”。由此来看,作为地区之意的“吐蕃”一词出现在这一时期。

《嘉言宝藏》记载,聂墀赞普对其征服的部落和统治的地区采取“政教并行”(Lugs-gnyis-zung-vjug)的政策。《土观宗派源流》中也说:“从聂墀赞普至赤德脱赞之间,凡二十六代赞普均以本教治理王政。”《日炬》(Nyi-sgron)中说:被悉补野占领的苏毗东岱的下半部是由聂墀赞普所派的十名本教僧侣镇守的。可见,苯教在吐蕃王政中的地位是很重要的。聂墀赞普之子木赤赞普也笃信苯教,他从象雄请来木卡布木布(Dmu-kha-mi-spo)到雅隆传教,自己也苦修吉邦桑巴(Bla-bon,相当于经师)。后来,古辛(Sku-gshem)等人控制了相当大的权力,引起止贡赞普的不安,遂下令灭本教。据《嘉言宝藏》记载,止贡赞普下令说:“在这块土地上,容不下我的王权和你的本权,把苯教徒全部驱逐出去。”南夸诺布认为,止贡赞普灭本的主要原因是慑于吐蕃的苯教徒及作为其后台的象雄王室的威胁。由此看来,象雄当时是吐蕃发展道路上的一个强大的敌手,尤其在宗教文化上,象雄对吐蕃的苯教具有很大的支配作用,一定程度上左右着吐蕃本教,因而引起止贡赞普的畏惧而下令灭之。

随着王权的不断加强,围绕王权的巩固问题而引起各种新的矛盾与斗争,这种斗争到止贡赞普在位时进一步激化。止贡赞普本人被其手下的大臣罗昂谋杀,政权被罗昂夺去,使吐蕃陷入内乱之中。止贡赞普的三个儿子被迫逃往工布地方。大约经过十几年,止贡赞普的遗腹子茹拉杰杀死罗昂,将逃到波密的兄长恰墀迎回雅隆执政,称为布德贡甲。自此,中断了十多年的赞普对雅隆部落的统治重新得以恢复,茹拉杰则当了布德贡甲的大臣,在藏文史籍上被誉为吐蕃七贤臣之首。

这时,雅隆吐蕃部落的社会经济得到了极大的发展。最突出的成绩就是金属工具的出现和农业的长足发展。据《雅隆尊者教法史》、《汉藏史集》和《贤者喜宴》等藏文史籍记载,这时雅隆吐蕃已经“以木炭冶炼矿石,得到金、银、铜、铁等金属,在河流上架桥”;驯化野牛,钻木为孔,制作犁和牛轭;将河水引入水渠,将平地开垦为农田,耕种庄稼;还发明了“熬皮制胶”的技术。这一切,为雅隆吐蕃部落的进一步强大和发展奠定了稳定坚实的经济基础。

在布德贡甲时,为使赞普王权得到进一步巩固,设置了“尚、论”(意为“舅、臣”)、“拉本”等官职,并建成秦瓦达孜宫。这是吸取罗昂夺权的历史教训和适应社会经济发展需要而做出的制度建设。

布德贡甲之后,从“中列六王”和“地岱八王”等赞普的名字中可以看出,赞普王位父子相承。而赞普通婚则只限在“神龙之女”范围之内,说明氏族婚姻制建立在狭小的地区和固定的血缘关系之上。直到第三十一代赞普囊日松赞之父达日年色,始与邻近部落的民女通婚。雅隆吐蕃部落经过长期的历史发展,到达日年色赞普时,社会进步和经济发展又有了新的发展。据藏文史籍记载:“这时始有升斗,造量具以秤粮油,贸易双方商议同意的价格。而在此以前西藏地区无贸易标准——升斗及秤。”度量衡的出现以及贸易价格的商定,表明雅隆地区生产力的迅速发展与贸易交换的活跃。这时还出现“犏牛、骡子等杂交牲畜”和“储存山地草类”的习惯等,反映了畜牧业水平已有了很大的提高。

达日年色时期,吐蕃“将小邦中的三分之二均置于它的统治之下,本巴王、森巴王、香雄王、阿柴王等均被治服,娘、巴、嫩等(氏族)亦纳为属民”。从而,雅隆吐蕃无论在经济上,还是在政治、军事上,都有了前所未有的发展,成为以雅隆河谷为中心的一个强大部落联盟,在各部落中处于“位势莫敌最为崇高”的领导地位。到囊日松赞和松赞干布父子时,雅隆吐蕃更向前发展,开始了统一青藏高原、建立吐蕃王朝的宏伟事业。