人类的本质是社会性动物,脱离社会的人,要么是神明,要么是野兽。

亚里士多德的这句名言,深刻地道出了社交在人类生活中的重要地位。社交,宛如一张无形的大网,将我们每个人紧密相连,它是我们获取信息、交流情感、建立关系的重要途径。然而,当人生步入退休阶段,这张社交大网却悄然发生了变化。

有的人依旧在社交的舞台上长袖善舞,而有的人却渐渐淡出了社交的圈子,没有饭局,没有电话,没有聚会。这背后,究竟隐藏着怎样的秘密呢?其实,这样的人大多可以归为以下三种。

有这样一群人,他们在退休后选择远离喧嚣的社交场合,沉浸在自己的世界里。他们享受着独处的时光,一杯茶、一本书,便能度过一个惬意的午后。独处,于他们而言,并非孤独寂寞,而是一种心灵的滋养。

正如叔本华所说:

只有当一个人独处的时候,他才可以完全成为他自己。

他们深知,在独处中,能够更清晰地聆听内心的声音,更深入地思考人生的意义。

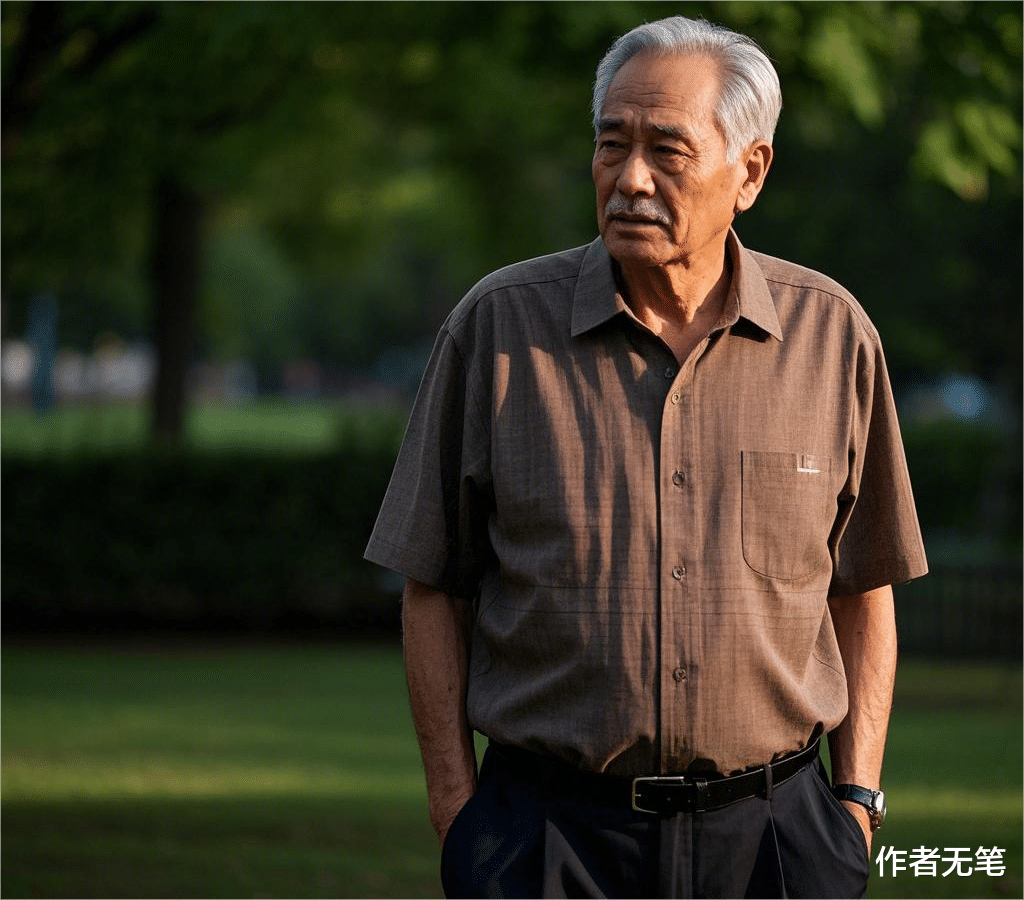

在生活中,我们不难发现这样的例子。邻居张大爷,退休后便很少参加以前的同事聚会和饭局。他每天清晨会去公园打太极,呼吸着新鲜的空气,感受着大自然的美好。回到家后,他会坐在书房里,翻阅着自己喜爱的书籍,与书中的智者对话。在别人看来,他的生活似乎有些单调,但张大爷却乐在其中。他说:“退休前,为了工作和生活,总是身不由己,现在终于有时间做自己喜欢的事情了。” 对于享受独处的人来说,退休后的生活是一种自我探索和成长的旅程,他们不需要通过频繁的社交来证明自己的价值,内心的富足才是他们追求的目标。

还有一类人,他们在退休后远离社交,是因为曾经在生活中历经沧桑。那些过往的挫折和伤痛,让他们对社交有了更深的感悟。他们不再热衷于表面的热闹和应酬,而是渴望内心的平静。就像《平凡的世界》里的孙少平,经历了生活的重重磨难后,他选择回到煤矿,在那片熟悉而又艰苦的土地上寻找属于自己的安宁。

生活中,也有许多这样的人。我的一位长辈,年轻时在商场上拼搏,经历过辉煌,也遭遇过失败。退休后,他婉拒了许多朋友的聚会邀请,很少参加社交活动。他说:“年轻的时候,总以为社交能带来一切,后来才明白,真正能依靠的只有自己。现在只想过简单安静的日子。” 他们在岁月的磨砺中,看透了人性的复杂和生活的无常,不再追求那些虚幻的社交关系,而是更珍惜内心的宁静和真实的生活。

退休后,还有一部分人把生活的重心完全转移到了家庭。他们认为,家人的陪伴才是最珍贵的,那些饭局、电话和聚会,都比不上和家人在一起的时光。他们用心经营着家庭,享受着天伦之乐。就像电视剧《父母爱情》里的江德福和安杰,退休后,他们一起在院子里晒太阳、喝茶,看着孩子们长大成人,一家人其乐融融。

现实生活中,这样的例子比比皆是。王阿姨退休后,每天都会早早地去菜市场买菜,为家人准备丰盛的饭菜。晚上,她会和老伴一起散步,聊聊家常。周末,她会和孩子们一起度过温馨的时光。她说:“以前工作忙,没时间照顾家人,现在退休了,要把这些年的陪伴都补回来。” 对于他们来说,家庭是生活的核心,退休后的时光是修复和加固家庭关系的黄金时期,社交活动在他们心中的地位自然而然地下降了。

退休后,没有饭局,没有电话,没有聚会的人,无论是享受独处的智者,还是历经沧桑的隐者,亦或是回归家庭的守护者,他们都在用自己的方式诠释着对生活的理解和对人生的态度。社交固然重要,但每个人都有权利选择自己的生活方式。

当我们尊重他人选择的同时,也不妨思考一下,自己真正想要的生活是什么样的呢?毕竟,人生的幸福,不在于社交的繁华,而在于内心的满足。