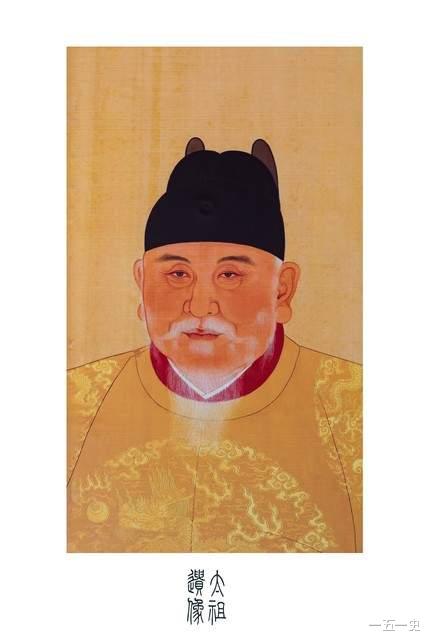

提到明太祖朱元璋,人们总会想到他“开局一个碗”的逆袭人生,却少有人关注他收养的二十多个义子——这些被他亲手扶植的“朱家军二代”,有的成为开国功臣,有的却下场凄凉。他们的人生轨迹,藏着朱元璋从“义父”到“帝王”的蜕变密码。

一、乱世认子:朱元璋的“亲情投资”元末群雄割据时,朱元璋的创业团队有个特殊现象:他大量收养孤儿、俘虏甚至敌军将领的儿子为义子。这些孩子最小的只有8岁(如沐英),最大的不过十几岁,他们被赋予“朱”姓,与朱元璋同吃同住,接受严格的军事训练。

老朱的算盘打得精:

培养嫡系:义子们无血缘牵绊,比亲戚更忠诚;

渗透地方:成年后派往军队监军,如沐英镇守镇江,何文辉掌管江西;

收买人心:收养阵亡将领遗孤(如平安),既能博取美名,又能继承其旧部。

鼎盛时期,朱元璋的义子多达二十余人,他们像钉子一样扎进张士诚、陈友谅等势力的地盘,为明朝开国立下汗马功劳。

二、开国后的命运分野:三类结局随着明朝建立,这些曾经“姓朱”的义子们,迎来了截然不同的命运。

第一类:功成身退的“幸运儿”1. 沐英:云南王与朱元璋的“最长情”8岁被收养的沐英,是唯一被允许保留“朱”姓的义子(后改回沐姓)。他替朱元璋打下云南后,世代镇守边陲,与明朝同寿276年。沐英的善终秘诀在于:

绝对忠诚:马皇后病逝时,他悲痛吐血;太子朱标去世,他哭到昏厥;

远离中枢:主动扎根西南,不参与朝廷党争。

2. 李文忠:外甥+义子的双保险李文忠本是朱元璋亲外甥,12岁被收为义子。他北伐蒙古、南征福建,战功赫赫却懂得急流勇退,病逝后追封岐阳王,配享太庙。朱元璋对他的评价充满温情:“吾甥犹吾子也。”

3. 何文辉:低调的“职场生存大师”19岁执掌江西军政大权,却始终谦卑谨慎。明朝建立后主动交出兵权,改任文职,最终在四川都指挥使任上病逝,朱元璋亲撰祭文哀悼。

第二类:兔死狗烹的“牺牲品”1. 朱文正:从洪都战神到囚徒朱元璋的亲侄兼义子朱文正,曾在洪都之战中以2万兵力硬扛陈友谅60万大军,堪称开国第一功臣。但因不满封赏,私通张士诚,被朱元璋软禁至死。他的悲剧印证了老朱的原则:能力越强,威胁越大。

2. 平安:被朱棣“点名清算”的猛将这位骁勇善战的义子,在靖难之役中四次击败朱棣,甚至差点射杀这位未来的永乐帝。朱棣登基后,平安被逼自尽,其子流放边疆。

3. 朱文忠(同名不同命):蓝玉案陪葬者与李文忠同名的另一义子,因卷入蓝玉案被处决。朱元璋晚年大清洗时,义子身份反而成了催命符——知道太多旧事的人,必须消失。

第三类:默默消失的“小透明”大多数义子史书仅留姓名:

朱文刚:在处州被叛军杀害;

朱文逊:战死太平;

朱文贵:早逝无后……他们像流星划过明初的天空,只在《明史》角落留下只言片语。

三、朱元璋的逻辑:从“父子”到“君臣”洪武年间,朱元璋对义子的态度变化堪称帝王心术的经典案例:

1. 打天下时:“咱爷俩不分彼此”

让义子们掌管机密(如沐英执掌禁军“帐前都尉”);

允许参与核心决策(李文忠曾劝谏朱元璋少杀人)。

2. 坐江山时:“君臣先于父子”

收回赐姓(除沐英外全部改回原姓);

限制兵权(何文辉、沐英等被派往边疆);

清除隐患(处决有威胁者)。

这种转变在沐英身上体现得最明显:他镇守云南期间,朱元璋连发12道敕谕敲打他“勿专权”,甚至将其长子扣在南京为人质。

四、历史启示:义子们的生存密码透过这些义子的命运,能看到封建皇权的残酷法则:

1. 距离决定生死

善终者多在边疆(沐英),凋零者多在朝堂(朱文正);

李文忠因“外甥+义子”双重身份,血缘加持更安全。

2. 低调胜过能力何文辉交出兵权后得以善终,而战神朱文正因“功高震主”被囚。

3. 站队决定结局平安因效忠建文帝被朱棣清算,沐英家族因支持永乐帝而延续富贵。

结语:最是无情帝王家朱元璋的义子们,如同他亲手打磨的刀剑,劈开了元末乱世,最终却大多断在了太平岁月里。沐英家族镇守云南直至明亡,李文忠后人成为明朝顶级勋贵,算是这场权力游戏中的罕见温情。这些故事提醒我们:在帝王眼中,情义终归是权力的装饰品。

(参考资料:《明史》《朱元璋义子考》《沐氏家族与云南边疆》)