对于今天的大多数人来说,中南海绝对是一个既非常熟悉,又完全陌生的地方。

说熟悉,是因为中南海是党和国家的最高权力机关的办公地,它也就成了家喻户晓的国家行政权力中枢的代名词。

说陌生,是因为大部分人都没有去过中南海,也并不清楚它的历史;对它的了解仅限于网络图片;只知道那里警卫森严,让人感到既神秘又敬畏。

那么,中南海是从什么时候开始有的呢?那里到底是一个怎样的地方?北平解放之前,都有哪些人曾经在那里待过?

北平解放之后,为了能让党中央顺利进驻中南海,接收人员又进行了哪些清理工作呢?

1000多年前,北京当时被称为燕京;中南海的所在地,还是一片风光秀丽的自然湖泊,属于永定河故道;

从辽代太宗耶律德光开始,便在湖泊中的瑶屿岛上修筑了行宫;这一处湖泊古名叫做白莲潭,也就是今天的北海。

到了金代,将燕京改称为中都,海陵王完颜亮在瑶屿行宫的基础上扩建,新修了瑶光殿;金世宗以瑶屿行宫为中心,修建了大宁离宫;建筑时所挖出的土方被堆积为琼华岛,其所在的湖泊被称为西华潭。

到了元朝世祖忽必烈时代,将中都改称为大都;又将琼华岛改名万寿山,并以此为中心,在西华潭两岸修筑宫殿,初步形成了皇家御用园林的规模。

明朝大将徐达攻占大都后,将大都改称为北平;至明成祖朱棣时,又将北平改称为北京;

他把都城从南京迁到北京,在金元皇宫的东面修建了规模更为宏大的紫禁城,这就是明清两朝的皇宫,也就是今天的故宫。

在营建紫禁城的过程中,朱棣为整个北京城确定了一条纵贯南北的中轴线;以这条中轴线为准,原有的金元皇宫被称为西苑,西海子。

北京并不临海,那么西海子是什么意思呢?这里的海和海洋的海,含义是不同的;它源自于蒙语,意为湖泊;海子,意为园林。

到了明世宗时代,在西海子的湖面上又修建了两座汉白玉桥;其中北面金鳌桥以北,被称为北海;南面蜈蚣桥以南,被称为南海;两座桥之间的区域,被称为中海。

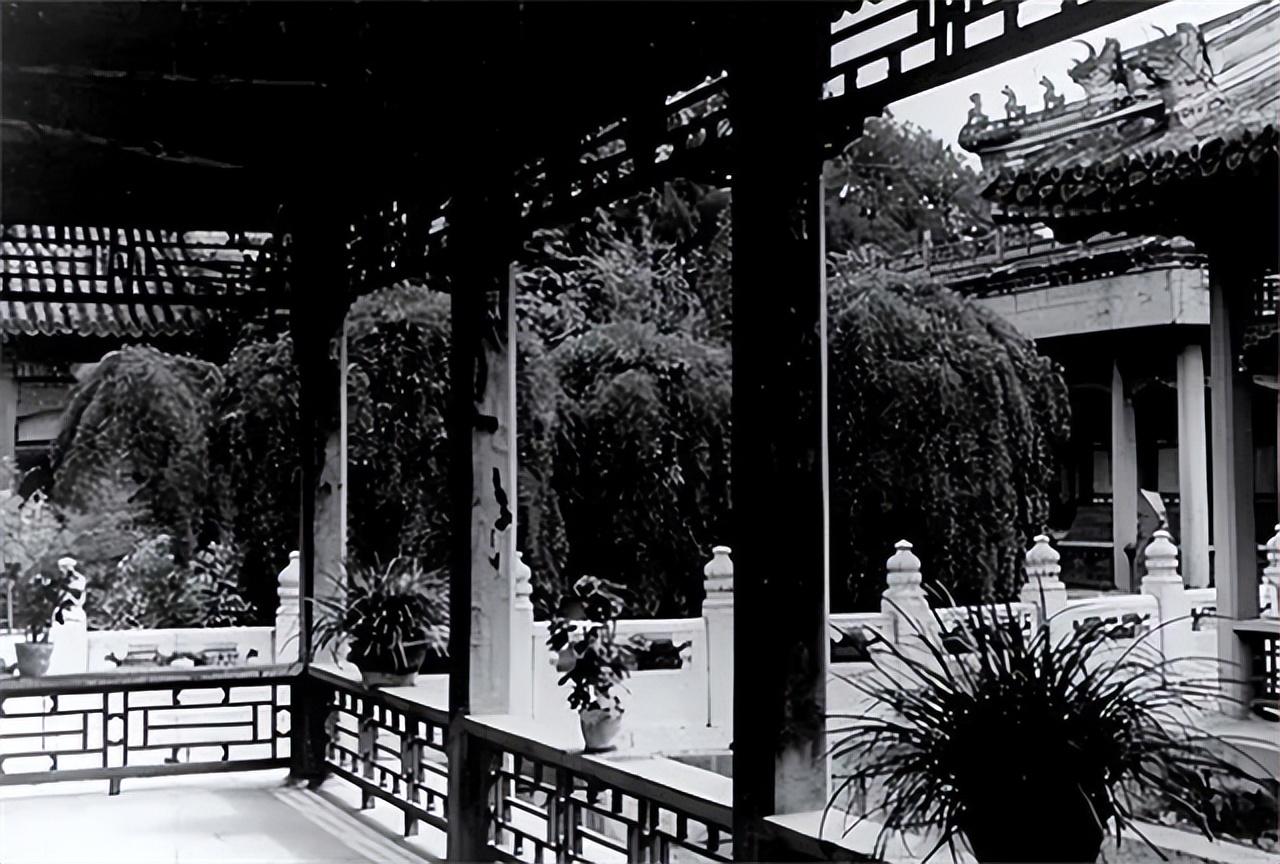

自清朝建立后,多次扩建西面三海;疏通河道,堆积土山;种植林木,广修宫殿;使西海子遍布山湖岛桥宫,亭台阁廊榭;面积为1平方公里,其中一半为水域。

在经历了五个朝代,700余年的苦心经营后,西海子成了一座号称人间仙境的皇家水上园林;中海和南海所在的区域,合起来就被称为中南海。

你明白了吗?

百年风雨话沧桑清朝以前,中南海是皇室用来避暑的行宫;清朝建立以后,皇帝不仅来此休闲避暑,而且还在这里处理公务。

无论是顺治康熙乾隆,还是同治光绪以及慈禧太后,都曾在这里留下了他们的印记,这就使得中南海逐渐成为清朝的政治中心。

鸦片战争之后,中国进入了屈辱的近现代;山河破碎,风雨飘零;中南海这座古老的皇家园林,由此也见证了百年政治舞台上,各色人物你方唱罢我登场的巨变沧桑。

中海的著名建筑,包括紫光阁,万善殿,水云榭以及摄政王府等处;南海的著名建筑,包括新华门,丰泽园,勤政殿,怀仁堂以及瀛台等处。

中南海的仪鸾殿,就曾经住过侵华的八国联军总司令瓦德西;此殿被侵略者烧毁后,慈禧太后又斥巨资重修,并改名为佛照楼;她在这里一直住到去世,长达10年之久。

为了讨好慈禧太后,李鸿章把火车铁轨铺进了中南海;慈禧太后经常坐着小火车往来于园内各处,光绪皇帝因为支持戊戌变法,被她囚禁于中南海的瀛台直至郁郁而终。

清朝灭亡后,袁世凯将佛照楼改名为怀仁堂,并在此设立了总统府和大元帅府;1928年,张作霖又在这里建立了安国军政府。

北伐取得胜利,国民政府定都南京后;便将中南海改成了可以对游人开放的公园,普通百姓可以买票进园,在这里游泳滑冰,观赏风景;

中南海地方足够大,除了公园,以及一些国民政府机关在这里办公之外,其他多余的房子也都派上了用途。

有的房子出租给普通百姓居住,有的房子出租作为办理寿宴和婚礼的场地,有的房子出租作为诸如经济、医学、佛法等专题会议的会场。

抗战爆发后,华北地区的汉奸伪政权,即所谓的中华民国临时政府也设在这里;抗战结束后,李宗仁将北平行辕迁到这里;解放前夕,傅作义又把司令部设在了中南海居仁堂。

从民国建立到全国解放30余年间,有太多的人走进过中南海;由此也就导致了中南海里的自然环境遭到了一定程度的污染,治安环境也存在着隐患。

这具体表现在河道淤积,杂草丛生;垃圾随处可见,蚊虫传播疾病;部分建筑毁坏,常有飞贼出没。

北平于1949年1月解放后,遵照周恩来的指示;由中央政务院,统战部牵头,以华北人民政府交际处为骨干力量成立了接收工作组;先行从西柏坡赶到北平,为中央机关顺利进驻做好提前工作。

工作组的领队是当时的政务院秘书齐燕铭,骨干为统战部的申伯纯、周子健、金城等三名处长,基层工作人员多来自于华北交际处以及华北大学。

2月3日,工作组刚刚赶到北平,就从军管会接到了周恩来的指示电报:第一时间接收中南海和北京饭店,以备不久之后即将召开的政协会议所用。

接到指示后,齐燕铭于当天下午带领申伯纯以及两名工作人员,赶往中南海办理接收手续。

办完手续后,一切也才刚刚开始;齐燕铭和申伯纯赶往北京市军管会和纠察总队接洽,请他们安排人手协助清理中南海;两名工作人员则留在园内,负责勘察、记录并向上级汇报中南海的现状。

在接下来的几天里,工作人员不仅发现丰泽园的外檐漆饰剥落,静谷里的房屋陈旧毁坏,紫光阁遍地杂草;

还发现了傅作义将自己的总司令部设在居仁堂,他部下的官兵正在忙于搬迁;新华门有该总部直属的一支汽车队,万善殿有该总部直属的一支军乐队。

在听取了工作人员的汇报后,齐燕铭迅速而又有条不紊地开始了对中南海的第一阶段整顿工作:

第一,请北京军管会派人监督傅作义总部人员尽快撤离中南海,并调遣解放军部队入驻中南海,负责防务;

第二,交际处全体工作人员进入中南海,全面展开接收善后工作,并接收管理汽车队;

第三,联系文化部门接收军乐队,将他们全部撤出中南海,并为他们安排住处。

汽车队很快就在接收工作中的运输人员物资方面发挥了积极的作用,军乐队也已经撤出中南海安排妥当;中央公安纵队警卫一师一团在团长何有兴的率领下,正式驻防中南海。

随即,齐燕铭又召开会议,宣布由周子健处长主持第二阶段的中南海的深度清理工作;将瀛台作为交际处工作人员的集中住处,

每个人都要明确和细化工作职责;在周子健的提议下,清查工作组对外统称为中南海办事处。

办事处正式成立之后,各项工作都迅速纳入了正轨,其中包括:

中南海范围内所有房屋的位置、面积以及屋内所配备的家具、桌椅和设备全部详细地登记造册,绘图列表。

勘定所有房屋的破损情况,并制定相应的修复计划,联系相关单位前来修缮。

联系北平市基础设施各相关部门,派人来中南海检查园林、道路、水电以及通讯线路,并着手维修或者补齐。

联系军管会及北平纠察总队,就中南海的警卫以及环境卫生工作,制定整理计划并调配人手实施。

纠察总队的领导张明河考虑问题非常细致,他认为除了环境卫生之外,还需要在中南海进行彻底的武器清查和排雷工作,以确保党中央和毛主席的安全。

时任北平市委书记的彭真最终拍板表示同意,并与华北军区协商,调来数百名战士与纠察总队一起联合行动,全面翻挖中南海以及北海的土地以及河道。

由于上百年的时间都没有疏通,中南海和北海的河道淤塞情况相当严重;由此也就产生了大量的蚊蝇,再加上垃圾遍布,空气中弥漫着令人难以忍受的腐臭味。

数百名战士忍着臭味和蚊虫叮咬,放干池水,挖开淤泥;用了整整三个月的时间,才使得整个水域的环境焕然一新。

不出张明河所料,淤泥中居然有大量的枪支弹药,想来这都是国军在逃跑之前丢弃的。

由周子健主持的房屋修缮工作也在紧锣密鼓地进行着,作为中南海面积最大的建筑,怀仁堂的改建工作是最为艰巨的。

随着时间一天天过去,经过粉刷施工,雕梁画栋的怀仁堂逐渐还原了本来面目;但又有一件伤脑筋的事情摆在周子健的面前:

怀仁堂是一个四合院的结构,并不适合作为政协会议的会场;别的建筑里又坐不下那么多人,这该怎么办呢?

经过多方询问和了解,周子健找到了著名的建筑学家梁思成先生;梁先生到怀仁堂实地考察之后,便立刻拿出了一个方案:给怀仁堂加上一个屋顶,再将地面改造成会场。

至1949年5月,中南海的接收重整工作全面完成,这座历时700多年的皇家园林彻底换了新颜,一如初建之时的风采依然。

毛主席和中央领导机关于1946年搬离了郊区的香山,开始正式入驻中南海。

最初毛主席是不愿意搬来的,因为他有一种近乎执拗性的自律;他不想学李自成那样住进皇宫,不想革命胜利之后就忘了本,更不想因为自己的行动而造成上行下效。

关于这一点,周总理表示理解和钦佩;但同时他也向毛主席提出了,让他和党中央搬进中南海的正当理由:

中共中央在中南海办公,这并不是出于对个人生活享乐的考虑,而是涉及到新中国的国家整体形象问题;

即将召开的全国政协会议,汇集了全国各个党派,各个领域,各个层次的广大代表;相对于中南海而言,香山地处偏僻,这对于会前与相关代表们的沟通是很不便利的;

除此之外,新中国开创之初,事务繁忙,千头万绪;相对于中南海而言,香山的面积过于狭小,不利于中央政府各机关有效开展工作。

正是基于这些无法拒绝的理由,毛主席最终同意了前往中南海;他的住处,被安排在丰泽园一座名叫菊香书屋的四合院里。

当毛主席来到菊香书屋时,他对室内仅有的办公桌,大木床和书架等布置都感到很满意,只是要求工作人员将走廊上的鲜花搬走。

他说:到我这里来的,都是各行各业的工人,农民和干部;如果我的办公室搞得这么漂亮的话,会影响我们党在群众心目中的形象。

这正如毛主席在七届二中全会上讲的那样:夺取全国胜利,只是万里长征走完了第一步。毛主席是这样说的,也是这样为全党作出表率的。

中共中央进驻中南海之后,在毛主席的领导下,建设新中国的巨制宏篇就此拉开了大幕。

包括国务院、中共中央办公厅以及中共中央书记处等重要党政机关,至今仍然在中南海办公。

建国70年多年来,中南海红墙内的一系列英明决策,就如同一盏盏璀璨的明灯,指引着我们的国家与民族不断走向伟大和辉煌;中南海也由此成为亿万中国人民所心驰神往的圣地。

来自:1,中国共产党新闻网:《红墙理政》

2,中共中央党史和文献研究院官网:《接收中南海亲历记》

3,重庆美亚国际旅行社官网:《揭秘中南海的历史》