民国时期在华的摄影师当中,美国人西德尼·戴维·甘博是与众不同的一位。除了摄影师的身份,甘博(1890年-1968年)还是社会经济学家。他在1917—1919年、1924年—1927年以及1931年—1932年三个时间段来华,先后任北京基督教青年会和中国平民教育运动的社会调查干事,并在燕京大学基金会任职。

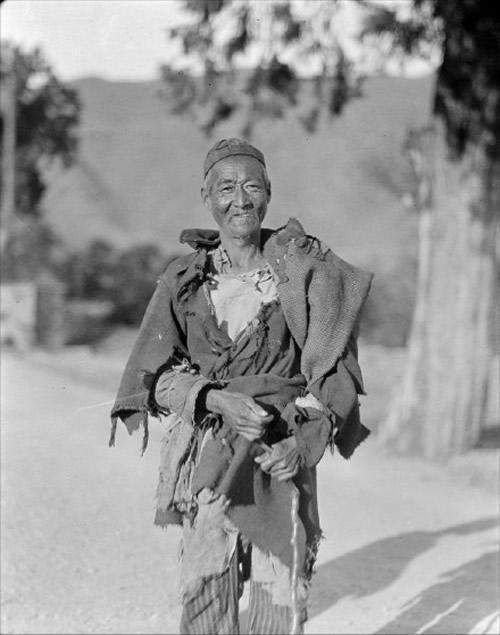

甘博以人道主义的角度来拍摄当时的中国。他被许多中国人的贫困程度所震撼,并看到这些穷人用过于平和的心态去忍耐艰难的环境。他深入社会最底层,广泛接触衣食无着的流民,希望通过社会调查和研究,来协助当时中国的有关组织做慈善工作。

甘博的照片风格融记实、素描、民俗、社会学和艺术于一体,既有深度又有广度,加深了人们对生活和苦难的理解。在此选择1917年-1919年甘博拍摄的部分乞丐和难民的作品,以供大家理解他的风格和当时中国的社会情景。

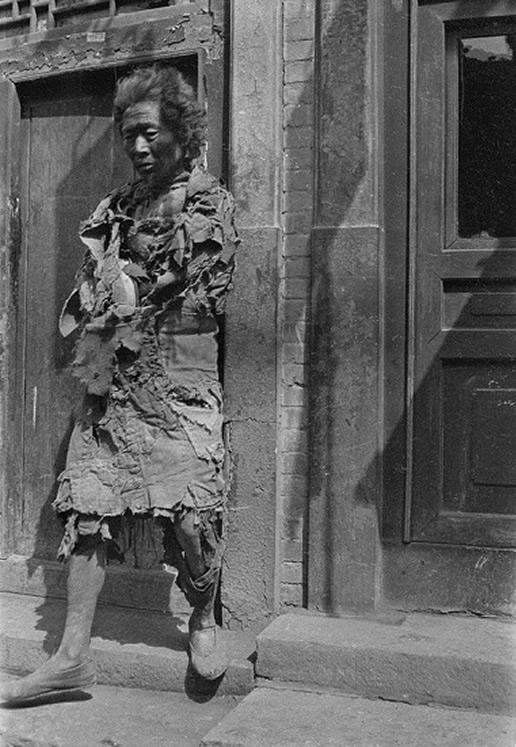

一个在北京妙峰山行乞的老妇。耶鲁大学斯宾赛教授评价说:“从她那宛如水手海图一样皱纹的脸上,你可以读到整个中国历史。”

北京,两个身穿破棉衣的男孩,在一所小学校临时开设的粥棚排队等待分给他们的一碗热粥。男孩的笑容发自内心,友好、自然,没有半点困苦的表露。

死在路边的乞丐。

进香路两旁的乞丐。

北京北海公园里的乞丐。

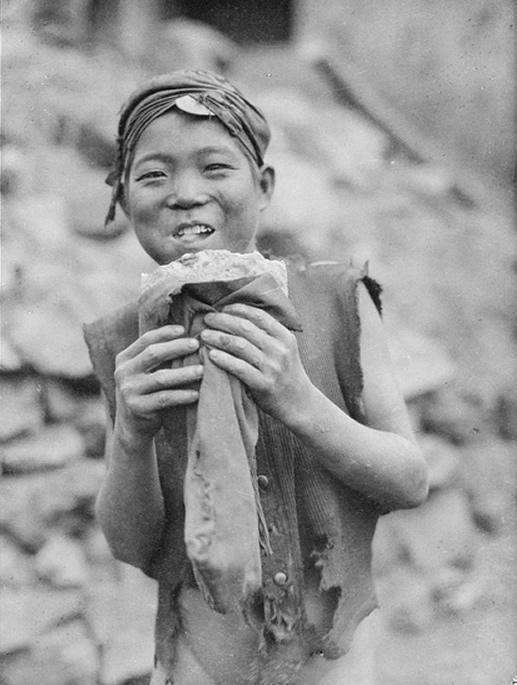

对这个男孩来说,吃一块饼是世界上最快乐的事,没有之一!

这个孩子脸上挂着微笑,是心态乐观?还是对苦难麻木?

正在乞讨的难民。

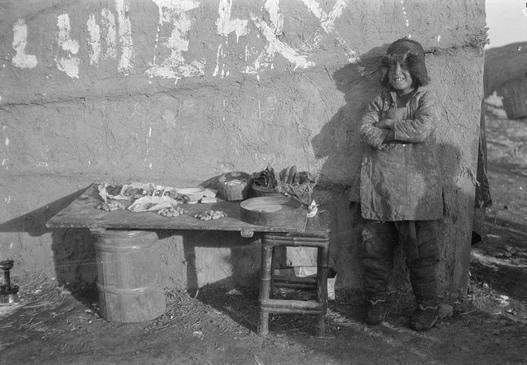

寒冬里的乞丐。

当时的中国军阀割据、政争不断,各地政府无力、也无意去安顿这些没吃没穿的穷人。

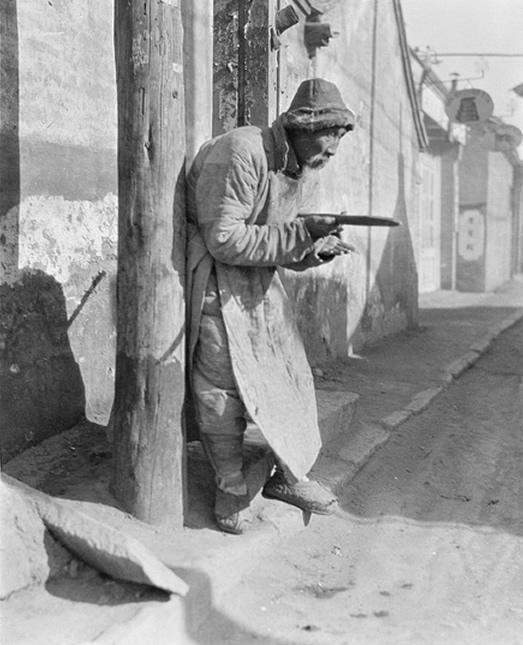

行乞的老人。

带着婴儿行乞的妇人。难以看出她的实际年龄。

乡间的行乞者,可能还是一个盲人。身上背着的稻草,也许就是随时席地而卧的床铺。

甘博把人道主义情感融合于摄影之中,展示出人类历史上罕见的悲惨和苦难。他的足迹遍布中国十几个省份,而且去的都是交通不便的村镇,对中国的现实有比较真切的了解。他批评中国的青年知识分子离现实太远,1919年他在北京写道:

“我觉得在校学生,尤其是大学生,应该找机会密切接触一下他周围人们的生活。我本人在大学期间接触到社区、劳教团和社会救济,对此我非常庆幸。如果学生们在校期间接触不到任何社会问题,毕业后可能再也没有机会。他们一旦走出校门,踏入社会,往往没有可能也没有兴趣再去考虑社会问题。于是,他们对‘另一半’人是如何生活的会一无所知,而没有这种知识,他们不会有兴趣去关心周围人民的生活。”

图五马赛克去哪了