王学礼

满族

1965年

河北省承德市

国家一级美术师(正高职称)

职务

李可染画院研究员

中国美术家协会会员

中国画艺术创作院副院长

民建中央画院艺委会副主任

北京市怀柔区美协名誉主席

北京市西城区文化馆艺术总监

中国艺术研究院写意画院研修班导师、研究员

国务院教育督导委员会全国专业学位水平评估专家

教育背景

1984年:毕业于承德市师范学校

1996年:北京画院研修生课程班

1989年:毕业于河北民族师范学院美术系

2005年:中国美术家协会首届创作高研班

2007年:中国国家画院课题班,师从王文芳、卢禹舜先生

荣誉与成就

全国先进工作者

作品入选展览:

首届中国百家“金陵画展

全国第十八届新人新作展

其他多个全国性及邀请展

庆祝建国五十周年美术精品展

建国八十周年全国美术作品展

第二届全国少数民族美术作品展

“黄河壶口赞”全国中国画作品提名展

纪念红军长征70周年全国中国画作品展

2005年全国中国画作品展(优秀作品-最高奖项)

庆祝中国人民解放军建军八十周年全国美术作品展

第二届《齐白石奖》全国中国画美术作品展(铜奖)

“太湖情”全国中国画作品提名展(优秀作品-最高奖项)

中国当代著名画家“水墨张家界”中国画作品展(优秀作品-最高奖项)

庆祝建党85周年中国当代名家与美协首届创作高研班作品展(优秀作品-最高奖项)

获奖情况

2009年中国广告业书画艺术大赛金奖

2011年中国共产党成立九十周年中国画展(铜奖)

国家级展览中获一等奖一次,二等奖一次,三等奖2次,优秀奖10余次

展览与收藏

个人画展

1998年北京中国美术馆

2002年河北承德避暑山庄

作品收藏

被中国美术馆、江苏博物馆等多家美术馆收藏

作品发表

《美术》、《中国画》、《美术报》、《中国书画报》等专业报刊

出版著作

《江山之约-王学礼卷》

《王学礼写意山水》

《当代美术家全集-王学礼卷》

《中国书画收藏文献-王学礼卷》

《绘画基础理论和技法-中国画》

组织策划展览

其他各种书画影展览活动及研讨会百余次

组织“长城文化带”、“运河文化带”、“中轴线文化带”、“三山五园文化”、“京津冀一体化”、“一带一路”、“国庆、建党”等重大节庆日高水平展览20余次

艺术特色

以山水画为主,长城系列见长

被中国长城学会常务副会长、首席专家誉为画长城第一人

大型长城创作《燕岭雄姿》(2700cm✕4300cm)陈列在北京市政府新址会议中心大厅

王学礼

300cm×500cm

2018年长城创作《燕岭雄姿》

陈列在北京市城市副中心会议中心大厅

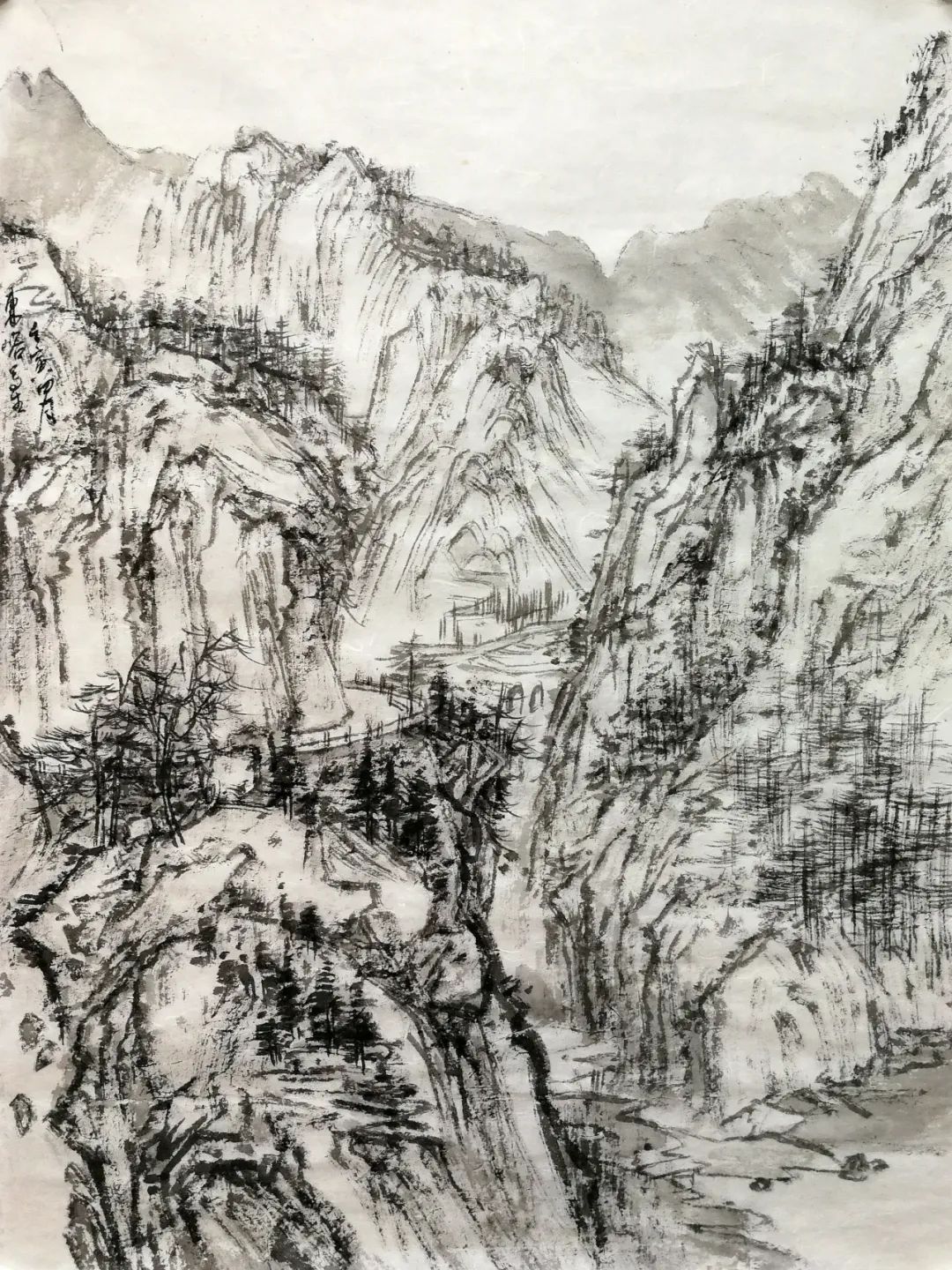

王学礼长城,太行系列作品欣赏

墨舞太行,韵传长城

——王学礼太行长城系列山水画深度赏析

文/佚名

王学礼的太行长城系列作品,充分展现了他对山水画艺术的深刻理解和独特见解。他善于运用简练的笔墨和少而精妙的色彩,将长城的雄伟壮观和太行山的险峻秀美表现得淋漓尽致。在技法上,他汲取了诸家之长,又独辟蹊径,自创了个性鲜明的艺术风格。他注重笔墨的运用,通过墨色的浓淡干湿、线条的粗细曲直,营造出丰富的层次感和深远的空间感,使得画面既具有宏大的气势,又不失细腻和灵动。

王学礼的太行长城系列作品,以长城为主题,通过长城这一历史遗迹来抒发他对祖国大好河山的热爱和对民族精神的颂扬。长城作为中华民族的象征,承载着深厚的历史文化内涵和民族精神。王学礼在作品中巧妙地融入了自己的情感和思考,将长城的雄伟壮观与太行山的秀美景色相结合,营造出一种和谐、宁静而又充满力量的美感。这种美感不仅让人感受到大自然的鬼斧神工,更让人体会到中华民族的坚韧不拔和自强不息。

写实与意境的完美结合

王学礼的作品注重写实与意境的完美结合。他通过深入观察长城及其周边的自然风貌,将自然山水、草木等各种物象的形与神铭记于心。在创作中,他运用精湛的笔墨技法将这些物象生动地表现出来,同时赋予作品以深刻的意境和丰富的内涵。这种写实与意境的结合,使得他的作品既具有现实主义的真实感,又具有浪漫主义的艺术魅力。观众在欣赏作品时,仿佛能够亲身感受到长城的雄伟壮观和太行山的秀美景色,领略到大自然的无限魅力和中华民族的深厚底蕴。

时代特征的鲜明体现

王学礼的太行长城系列作品还体现了鲜明的时代特征。他通过描绘长城及其周边的现代景象,如公路、楼房等,展现了伟大祖国的时代风貌和快速发展。这种时代特征的体现,不仅使得他的作品更加贴近现实生活,也增强了作品的时代感和现实意义。观众在欣赏作品时,能够感受到时代的脉搏和祖国的变化,激发起内心深处的民族自豪感和爱国情怀。

王学礼作为当代水墨山水的代表人物,其太行长城系列作品在绘画艺术领域取得了极高的成就。他的作品多次入选国家级展览并获奖,被多家美术馆和博物馆收藏。同时,他的作品还作为国礼赠送给外国领导人,为国家赢得了荣誉。此外,他还出版了多部专著和合集,为中国的绘画艺术事业做出了重要贡献。王学礼的太行长城系列作品不仅展现了中国画艺术的魅力,也体现了艺术家对祖国和人民的深厚情感。他的作品将激励着一代又一代的艺术家不断探索和创新,为中国绘画艺术的发展贡献自己的力量。

笔简意繁,以墨胜彩

文/ 嫣然

在艺术的海洋中,创新是永恒的旋律,中国画坛也不例外。王学礼,这位中国书画界的翘楚,以其独特的艺术视角和深厚的艺术功底,演绎了山水画的笔墨魅力。他的画作,笔简意繁,以墨胜彩,既体现了传统技艺的精髓,又饱含时代的气息。

长城,这座民族的象征,是王学礼艺术探索的灵感源泉。他深入生活,亲自登临,将长城的雄浑与历史底蕴融入画笔。他的作品《长城赞歌》,以凝练的笔触描绘长城的壮美,不拘泥于形似,更注重神韵的传达。寥寥几笔,便勾勒出长城的雄浑气魄,与秀树相映成趣,赋予画面生动与雅致。

王学礼对李可染先生的“线性笔墨结构”有着深入的理解和独到的演绎。他的山水画以墨为核心,线条流畅,色彩淡雅,展现出超凡的艺术境界。比如,那幅山水画,远山淡墨点染,近峰老辣墨法,树木挺拔,山川流动,诗意盎然,尽显技法的精湛和创新精神。

在深入研习李可染艺术理念的同时,王学礼并未止步于此。他将所学融会贯通,创作出的作品如《生活中的诗意》,以生活为画布,细腻描绘公路、楼房与山川,烟岚云岫与秀树交织,展现了写实与诗意的完美融合。这种对生活细节的敏锐捕捉,使得作品具有了深厚的生活情趣和艺术生命力。

王学礼的山水画,犹如一首无声的诗,既有雄浑壮丽的宏观视角,又有细致入微的生活气息。他笔下的每一处山石、每一缕云烟,都充满了动态的生命力,展现出他对艺术的深情投入和对创新的不懈追求。他的作品,不仅是视觉的盛宴,更是精神的洗礼,彰显出其艺术价值和收藏价值。

心穷万物之源 目尽山川之变

——山水画写生初探

文/王学礼

中国山水画技法在唐宋时期趋于完备,流传至今的这一时期主要作品大多来源于生活,据传唐﹒王维的《东罔川图》确有此景;五代荆浩的《匡卢图》也是以太行为“粉本”创作而成,宋﹒范宽的《溪山行旅图》是对太华山的真实写照。宋元时期,诸多名家的山水之作都有较充实的一手材料,他们创作作品常有“粉本”在案。正基于此,通过大量的笔墨训练、“搜妙创真”,董源才创造了以江南山水为题材、适合表现此地此景的“批麻皴”;范宽则创造出“斧劈皴”、“豆条皴”去表现峻险雄强、粗狂奔放的北方山林。

古代名家技法完善,各种笔法、墨法、构图等都有一套较科学的程序。对于初学者,这些程式很容易上手,通过临摹训练就能掌握其中的基本方法,画成一幅普通作画作不成问题;但对于有志于发展、创作的画家是远远不够的。李可染先生讲:“以最大功夫打进去,以最大勇气打出来。”如何打出来呢?可染先生就是榜样,他一生创作了大量的水墨写生,20世纪五六十年代的长途写生,每次都历时数月,1956年更是有长达8个月之久的写生壮举。他运用写生,观察体悟,结合传统技法,创造出全新的“李家样”山水。

石涛主张画家“心源”与自然造化完美结合,融而为一,“山川使予代山川而言也,山川脱胎于予也,予脱胎于山川也,所以终之归于大涤也。”王原祁讲“有真山真水可以见真笔墨,有真笔墨可以发真文章。”山水画写生的本质是从景到境的生成问题,“以境之奇怪论,则画不如山水,以笔墨之精妙论,则山水绝不如画。”对于自然山水的写生而言,全面、深刻地表现自然之本质,可以打破单一的概念的“符号的堆垛”‘这种以天地为画室的状态在于书斋中“搬山头”的感觉是大不一样的。

现代名家也同样注重生活蒙养,投身自然怀抱,采集养分,涤荡心灵。他们很好地解读了传统笔墨与自然物化互促互生的关系,通过写生,获取新的形象,这一点卢禹舜、范扬、何加林等老师做得最好。卢禹舜老师的欧洲写生一面世便得到了学术界的广泛认可,让人耳目一新,从画面结构到笔墨色彩等表现手法都与现代画家拉开了距离,这是一个拓宽山水画表现领域和更新中国画表现技法的成功案例。同时,范扬先生的徽州写生、何加林先生的创作性写生都别开生面,给当代山水画家以启迪。

中国山水画的表现对象从山水到丘壑,从丘壑到笔墨,在笔墨中实现自我。面对自然达到“临事制宜,从意适度,信手拈来,皆得理法”,是一个画家渐学渐修中所想要达到的。

几年来,我作了大量水墨写生,以期在传统技法与现代真山真水中找到契合点去表达,对传统的树、石、皴法与实际写生作品的语言转换及一些新建景观入画等做了尝试,通过写生,获得新形象结构的扩展和造型语言的充实,获取了生动的、经验之外的笔墨形态,这些都将为我创作水平的提高提供有力支持。

水墨写生也是一种创作方式,自然万物、树木花草、山川河溪生得合理,处得和谐。这里有诸多在平日绘画中没获得的经验,等待我们去发现,去总结,这就要靠我们平日所学所悟,去把平凡景致画得生机顿出,静物灿然,完成一幅幅“新”的作品。

心穷万物之源 目尽山川之变

——山水画写生初探

文/王学礼

中国山水画技法在唐宋时期趋于完备,流传至今的这一时期主要作品大多来源于生活,据传唐﹒王维的《东罔川图》确有此景;五代荆浩的《匡卢图》也是以太行为“粉本”创作而成,宋﹒范宽的《溪山行旅图》是对太华山的真实写照。宋元时期,诸多名家的山水之作都有较充实的一手材料,他们创作作品常有“粉本”在案。正基于此,通过大量的笔墨训练、“搜妙创真”,董源才创造了以江南山水为题材、适合表现此地此景的“批麻皴”;范宽则创造出“斧劈皴”、“豆条皴”去表现峻险雄强、粗狂奔放的北方山林。

荷花小品

群峰壁立太行头,天险黄河一望收