俞律曾在年轻时给朋友讲过一个故事:小时候,他的父亲总是喜欢趴在窗台上用毛笔写字。

他问父亲写的是什么,父亲总说是“文学”,可对一个孩子来说,这是个莫名其妙的词汇。

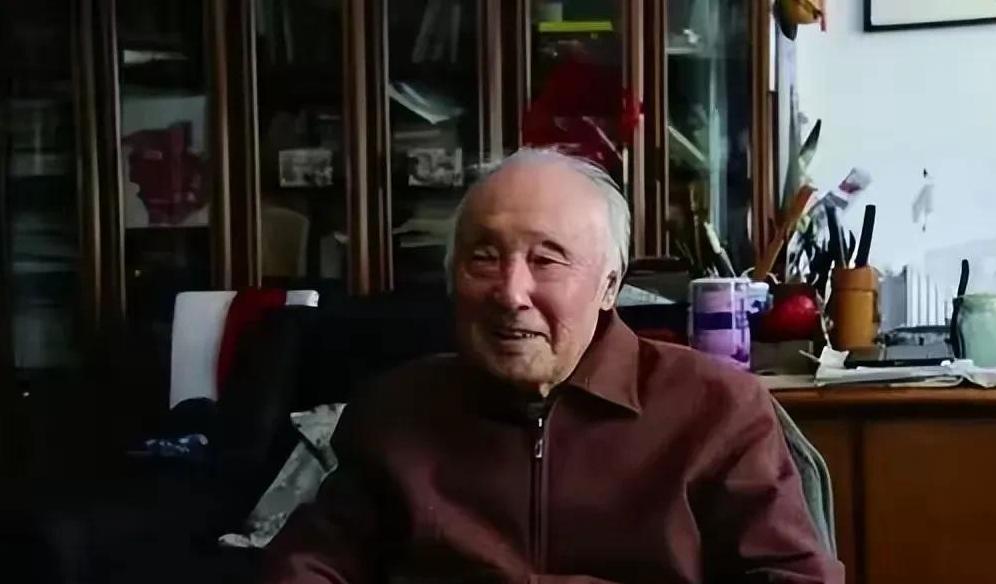

今天,街上的人们正在谈论俞律这位刚刚去世的文学家。

他的一生就像一幅长卷,一次次细腻而坚定的用笔,成就了令人称叹的文学传奇。

俞律的文学之路,从江苏扬州的小巷中启程。

他父亲是上海鸳鸯蝴蝶派的代表作家,家庭的文学氛围成为他人生第一扇窗。

九岁时,全家移居上海,他开始接触到父亲朋友们的文学作品,这种熏陶从未停止。

18岁那年,俞律已经能够为《半月戏剧》撰写戏曲评论。

他常说,文学是生活的镜子,而他的生活不是别人教出来的,而是自己一步步走来的。

大学毕业后,他选择了南京,在那座城市,他的文学生命迸发出前所未有的活力。

南京这座城市没有辜负他。

在这里,他写出了为人称道的《苏州河的逝波》,并因此获得首届金陵文学奖。

还有《湖边集》,也在南京诞生,他不讳言地认为,南京的旧街巷和宁静流水给了他创作的灵感。

而这些,都是他亲身体验,用心感受后凝结而成的。

创作的激情与生命的终章

俞律老先生一生最大的特点,便是他对文学和生活有着极大的热情。

他总是说,创作是他最大的乐趣,而非负担。

90多岁时,他依旧在创作,甚至乐在其中。

记者们常常好奇地问:“您累吗?

他答道:“累,但享受。”

前几年,俞老的身体状况开始恶化,但他依然坚持阅读和写作。

直到卧床两年,他也不愿扔下手中的笔。

他的女儿在父亲去世后说:“父亲在世时,并没有遗憾。

他只是在以自己喜欢的方式生活,直到”

俞律一生获奖颇多,也许对于他而言,奖项的光环远逊于创作过程中所体验到的快乐和满足,以及他笔下那些至真至情的文字。

他用自己的作品,给读者和自己带来精神上的愉悦和慰藉。

俞律有一次在饭桌上半开玩笑地说,自己虽然酷爱文学,但跟随他一生的却是京剧。

他对京剧的热爱并非偶然,这种热爱将他带到了他的爱人身旁。

遇见李玉琴时,俞律形容自己的心情就像掉进了“戏文”里。

李玉琴是国画大师李可染的长女,一个生于“豪门”的女子,却跟这位文学青年一拍即合。

俞律觉得,自己的追求和生活就如唱戏,一点也不虚情假意。

他们在京剧的唱段中相识并相伴一生。

即使唇齿间唱不出词,心也通了灵。

他们的爱情故事没有跌宕起伏,却也是一种别样的平和和深情。

这样的感情,不是文学笔触上的儿女情长,而是生活中日积月累的默契与支持。

不凡的文学贡献与沉静的离别俞律曾说,一个真正的文学家,应该用自己的文字为社会服务。

他把文学视作启发和引导人心的重要工具,而不是个人名利的工具。

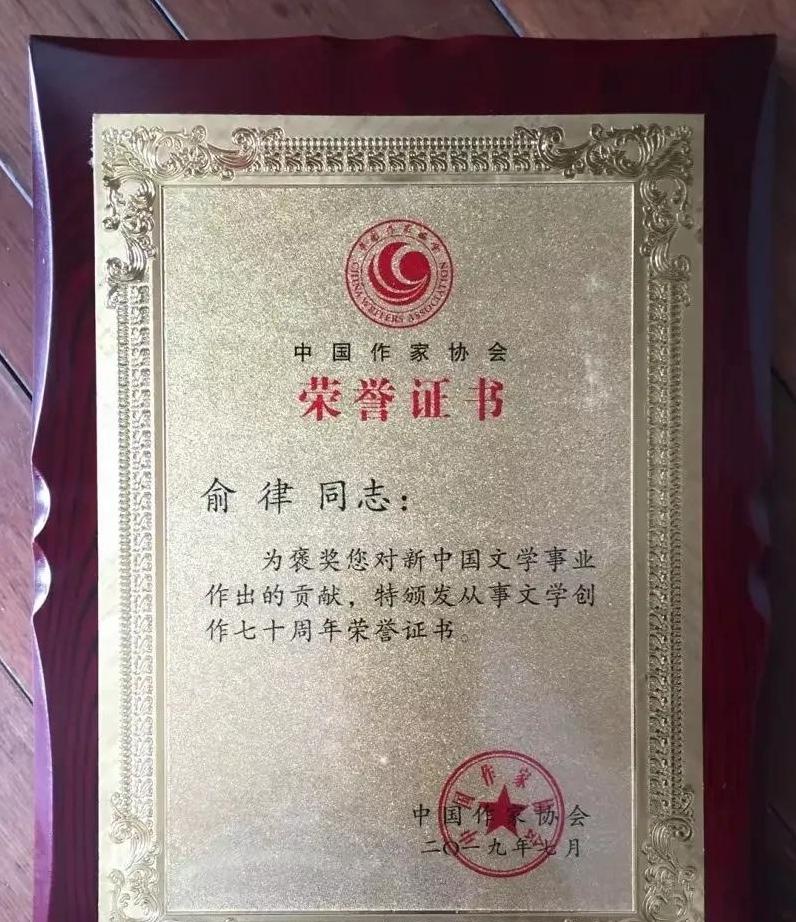

在他85岁的时候,他被授予荣誉证书,以表彰他为文学事业做出的巨大贡献。

这对俞律来说,是一个珍贵的肯定。

俞律的作品不仅在数量上出类拔萃,他那超过800首旧体诗等作品更是传承了中华文化的丰厚底蕴。

然他在作品中所体现出的,是一种扎根生活的真实和对人的情感的描绘,这些已远远超过了奖项或年代本身。

如今,俞律已沉静地离开了我们,但他留给读者的思索从未中断。

在这些作品中,我们不仅看到了一个作家的成长,还有他的执着与热爱。

面对生命的终点,他或许只是提笔一挥,留下了一句诗:“行将西去,文字未了,此生无悔。

俞律走了,走得安详且宁静。

他留下的文学传奇,也许正是因为他一生对生活和文学的真挚追求而更显动人。

他证明了一个简单却耐人寻味的道理:一个人用生命中的每一天去做自己所热爱的事,才是真正的传奇。