民国十六年(1927年)南昌起义之前,后来成了叛徒的张国焘曾经阻挠起义发动,其实严格来说用“阻挠”一词并不准确,他的意思是想争取张发奎参加。然而事实上这是一厢情愿的想法,因为张发奎的政治立场是明显的,从他试图诱捕贺龙、叶挺的阴谋,到亲自率领警卫营乘火车拦阻参加起义的队伍,再到起义发生后派兵镇压,都已经说明了一切问题。

张发奎之所以没有像蒋介石那样大肆屠杀,是他清楚第二方面军能够有较强的战斗力,与军中共产党员比例较高很有关系,因此担心过早过急的“清党”会影响部队稳定,但这不代表张发奎就是共产党的同情者,有关这一点不可混淆。历史事实是,南昌起义和广州起义确实动摇了张发奎第二方面军的根基,而他对广州起义进行残酷镇压时也没有丝毫手软。

在“粤军三剑客”中,张发奎是唯一的非保定系军官,也是晋升最快的一个。早年孙中山大元帅府警卫团的三名营长,到民国十六年(1927年)6月时,薛岳和叶挺仍然是师长,而张发奎已经从第四军军长晋升第二方面军总指挥,几与蒋介石平起平坐,也是汪精卫武汉政府与南京方面分庭抗礼的主要军事支柱。作为粤军本土将领,应该说张发奎军事上很有一套,但政治上手腕不足。

孙中山逝世前的人事安排充分说明了对粤籍人士的信任和重用:胡汉民、汪精卫、廖仲恺和许崇智都是广东人,因此粤军出身的张发奎选择支持汪精卫一派也是顺理成章。只不过廖仲恺英年早逝,许崇智被逼下野,胡汉民一介书生,汪精卫意志不坚,结果让江浙系攫取了权力,这恐怕是孙中山也始料未及的。

粤系不服,拥戴胡汉民、汪精卫、孙科等人多次反蒋,在政治上确实曾经逼迫蒋介石有过第二次下野,然而在军事上始终不灵。张发奎联合李宗仁的“粤桂联军”几次被黄埔系击败,民国二十五年(1936年)陈济棠、白崇禧的“两广事变”也很快偃旗息鼓,而只要蒋介石的军事实力犹在,其它派系是奈何不了他的。最终,反倒是成为光杆司令的张发奎被迫出洋。

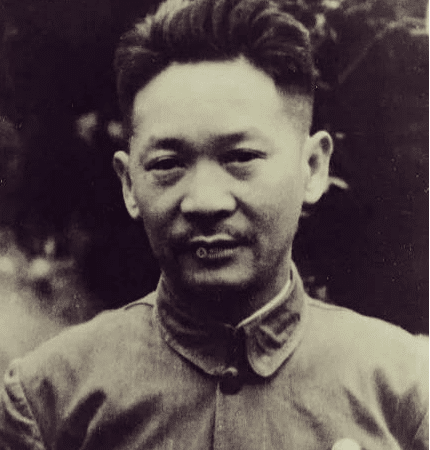

张发奎

薛岳就曾经是张发奎的主力战将,反蒋兵败赋闲香港,最终还是选择投靠了黄埔系。但薛岳可以,张发奎不可以,期间他曾附蒋讨蒋多次反复,总体上仍然是各种不服,一直到抗日战争爆发。淞沪会战期间被起用为第八集团军总司令,不久接任何应钦第四战区司令长官的职务,负责两广地区的对日作战,纵观八年正面抗日战场,张发奎的抗日立场绝无问题。

但是张发奎已经没有了基本部队,他的第四战区所属部队,要么是黄埔中央军(不多),要么是陈济棠一脉余汉谋的粤军,要么是自成体系的桂军,大多不听他的招呼,也就注定张发奎在战场上难有大的作为。蒋介石选择由张发奎主持两广战事,一方面是利用他在粤军中的资历和声望,一方面也是防止他跟汪精卫搞到一起去。

这倒是多虑了,汪精卫在投敌之前确实试图拉拢过张发奎,但是在抗日立场上张发奎没有过动摇,勿庸置疑。所以民国三十三年(1944年)豫湘桂战役大溃败之后,张发奎四战区和薛岳九战区支离破碎,蒋介石弃用了总想自立门户的薛岳,但仍然任命张发奎为新组建的“陆军总司令部第二方面军司令官”,既是对北伐时期番号的纪念,也是对其抗日态度的肯定,尽管仗打得很一般。

抗日战争胜利后张发奎出任广州行营主任,负责该地区对日受降工作,因非蒋嫡系基本被边缘化了,没有再指挥大兵团作战,主要还是在粤省维持治安。先后担任战略委员会顾问、陆军总司令等有职无权的职务,1949年以陆军二级上将避居香港终老一生。