中国学者很老实,考古挖出什么才敢说自己有什么。

没挖出来的,哪怕有文献记载,都存疑。

说好听点叫做严谨,说不好听就是文化不自信。

看看人家西方人,缺啥就能挖出啥,出土数千年前乃至上万年前的文物就跟上周做的一样,嘎嘎新,也不耽误人家说这是实证。

还记得上回咱说的最早的中国绘画作品《鹳鱼石斧图》吗?

从这个“中国画的开山之作”往后,经过了近4千年的断层,终于在长沙战国中晚期楚墓挖出来2幅帛画,这才为中国绘画史续上传承。

这两幅帛画分别是《龙凤仕女图》(又称《人物龙凤图》)与《人物御龙图》。

《龙凤仕女图》

《人物御龙图》

小贴士:《龙凤仕女图》高31.2厘米、宽23.2厘米,质地为深褐色平纹绢,全图用墨绘成,兼用白粉。

《人物御龙图》长37.5厘米、宽28厘米,绢本水墨淡设色,部分运用了金白粉彩。

这两幅帛画一出现,它的艺术表现力就震惊了历史界和美术界。

中国美术史专家高居翰(James Cahill)评价说:

“画上使用了工整的墨线。墨线勾出的部分染入匀整的颜色。这种画法已经代表了在以后几个世纪一直都是基本而正统的技巧,甚至代表了一部分基本而正统的画风。”

王朝闻、邓福星主编的《中国美术史》中也说:

“表明中国传统绘画以线条为造型基础的特点,这时已明确形成。”

也就是说,这两幅帛画的线条运用,已经迈入了成熟的境界。

要知道,在西方绘画中,很长一段时间,线条只是作为草稿造型而存在,即便是画上保留线条,也需要能够体现物体的结构(例如画衣纹,就要体现出衣服下面的形体)。

但中国画却是以线条为主,把线玩出了花来。

中国画的线条本身就是艺术表现的对象,它的粗细变化、曲直转折、疏密排列等,都是构成绘画作品艺术价值的一部分。

《龙凤仕女图》与《人物御龙图》就充分体现了中国画“以线为主”的特点。特别是御龙的男像基本上运用白描手法进行绘制,所用线条圆转流畅,用笔时有节奏韵律感。准确有力。

哪怕是用大众“像不像”的朴素审美观来看,两幅帛画的绘工精细、认真,特别是人物的形貌,也是力求写实的。

尤其是御龙的男子,身子微微后仰,画面上方的华盖、人物领下的系带都随风飘荡,烘托出主人公凌虚遨游的动态。

另外,对虚幻的神奇事物,画师也用艺术的想象力,把龙、凤的形象刻画得神奇而引人入胜,并使它们与写实的人物和鱼、鸟融为一体,让神异与真实和谐的融汇贯通。

要知道,这两幅帛画,只是工匠短期赶制的丧葬用品,还不是需要更高明的画师长时间创作的精品。而且春秋战国时期的丝织品工艺以齐鲁地区最为发达,楚国稍逊。

可想而知,在当时大匠名师集中的地方,有多少艺术水平远在这两幅帛画之上的绘画作品。

屈原观壁画写出长诗《天问》

小贴士:《龙凤仕女图》与《人物御龙图》属于旌幡[jīng fān]。

旌幡是中国古代仪仗的一种,是在竿上加丝织物做成,出殡时放在行列前面,落葬后覆在棺上。

可惜的是,《龙凤仕女图》与《人物御龙图》是现今仅存的先秦时期的绘画作品——这还得感谢盗墓贼不识货,没拿走。

(看看西方壁画,历经数千年不变色,火山喷发都不能损毁,咱这打几仗放几次火,东西就没了,要反思啊![狗头])

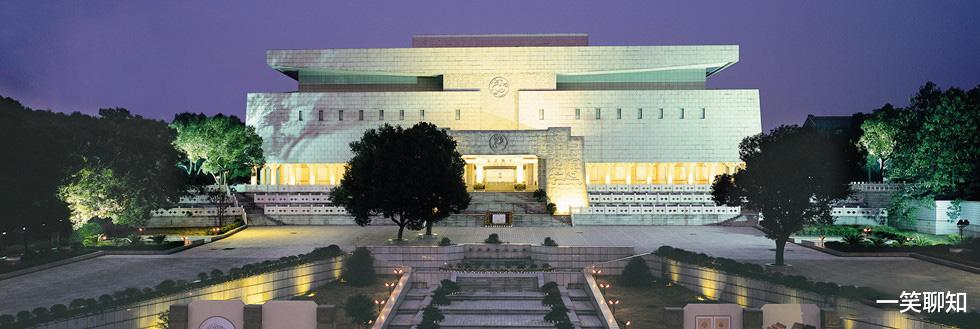

它们并称为先秦绘画艺术的双壁,是迄今最早的中国人物画,也是首批禁止出境文物,湖南博物院的镇馆之宝。

很多搞美术鉴赏的,都侧重于描述画面,但一笑认为通过图片,大家已经能够看画的是什么,就无需过多赘述了。更重要的是,如何让大众看到作品“美在何处”,其艺术价值在哪里,从而提升审美,加深大家对中国艺术的了解——这也是一笑做这个系列的初衷。