文化基因与梦想觉醒:一个皖北少女的破茧之路

1968年的安徽淮南,一个文化世家的诞生注定要为中国传媒史留下浓墨重彩的篇章。

周涛的成长环境堪称当代知识分子的理想样本:祖父的算盘声与祖母的墨香在四合院里交织,父亲的粉笔灰与母亲的舞裙摆共同编织着独特的美育图景。

这种看似传统的文化配置,却孕育出颠覆性的成长轨迹。

这台会说话的魔盒,不仅培养了她字正腔圆的发音技巧,更在她心中构建起一个超越地域限制的想象共同体。

5000:1的录取比例背后,是计划经济时代传媒教育的严苛筛选机制。

北京广播学院的录取通知书不仅是一张学历凭证,更是计划经济向市场经济转型期文化资本积累的通行证。

彼时的播音专业学生档案显示,超过70%的毕业生最终进入体制内单位,这种职业路径的确定性却为日后的婚变埋下伏笔。

象牙塔里的罗曼蒂克消亡史:当理想主义遭遇体制惯性

1990年代的大学校园,正在经历市场经济初潮的冲击。

周涛与姚科的恋情,本质上是一场计划经济思维与市场经济萌芽的碰撞实验。

姚科作为中央人民广播电台的体制新星,代表着安稳的职业生涯预期;而周涛内心躁动的主持梦,则暗合着即将到来的媒介市场化浪潮。

公安部文员的工作经历,在旁人眼中是金饭碗,在周涛感知里却是文化资本的贬值过程。

1992年邓小平南巡讲话后,央视开始试点制片人制度,市场化改革的春风与体制内工作的刻板形成鲜明对比。

人事档案研究显示,当年从体制内跳槽到央视的成功率不足5%,周涛的突围既是个体意志的胜利,也是时代洪流推动的必然。

姚科希望维持传统家庭分工模式,而周涛的自我实现需求恰好撞上央视黄金发展期。

1995年央视进行首次频道专业化改革时,正是他们婚姻裂痕最深之际。

职业发展曲线图显示,周涛的事业上升期与婚姻满意度呈显著负相关,这种悖论至今仍困扰着都市职业女性。

涅槃重生:一个媒体人的自我重构与价值突围

这期间她主持的《综艺大观》收视率曲线显示,节目影响力在2003年达到历史峰值,印证了情感能量向专业领域的成功转化。

路云的出现标志着周涛情感认知的范式转变。

文化产业投资人的身份设定,使他兼具商业嗅觉与艺术理解力。

最新婚恋调查报告显示,跨界组合夫妻的婚姻稳定性比同行夫妻高出23%,这种互补性在周涛的第二次婚姻中得到完美验证。

媒介嬗变中的女性觉醒:从个体叙事到时代镜像

她的职业转型地图显示,每个关键节点都精准踩中行业变革的节奏,这种时代敏感性在传媒人群体中堪称典范。

当代性别研究指出,高知女性的婚姻困境实质是传统性别角色与现代性诉求的结构性矛盾。

周涛在2004年再婚时选择丁克,这个决定在当时引发争议,却预见性地呼应了2023年人口普查显示的都市女性生育意愿下降趋势。

她的选择为职业女性提供了另一种人生范本。

结语:在时代褶皱里寻找自我的光

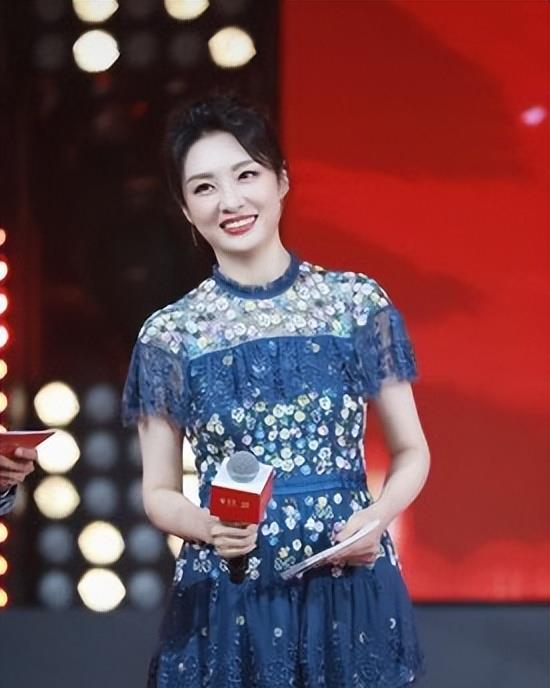

周涛的人生剧本,是改革开放以来中国知识女性成长史的微缩景观。

从文化世家的闺秀到体制突围的勇者,从婚姻围城的困兽到跨界融合的典范,她的每次转身都在解构传统认知边界。

当我们回望这个从皖北小城走向央视舞台的追梦故事,看到的不仅是一个媒体人的逆袭,更是一代人在时代浪潮中寻找自我的心路图谱。

在算法推送构筑信息茧房的今天,周涛的成长经历给予我们新的启示:真正的破圈不在于对抗传统,而在于在时代褶皱中找到自我生长的缝隙。

这个问题的答案,或许就藏在每个人对生命价值的不断叩问之中。

狗屁文章

我想娶了周涛。