专门介绍轻武器的权威军事刊物

专门介绍轻武器的权威军事刊物

影片中战术运用和防御工事

如果对《西线无战事》法德两军的交战情况进行概括,“拉锯战”是其最明显的特征。双方的几次交战都形成了你攻过来我再反击过去的局面,如保罗等人参加的第一次战斗,法军凭借不顾惨重伤亡的顽强攻击突入德军第一道堑壕。经过一番肉搏战,德军被迫撤向下一道堑壕。正当法军试图扩大战果时,却遭到德军密集炮火拦阻而被迫后撤。德军指挥官抓住这一机会,立即发起反击,不仅夺回了己方第一道堑壕,还乘势攻占了法军的第一道堑壕。德军指挥官发现法军堑壕并不适合坚守,将部队撤回己方第一道堑壕。后来,德军在攻击小镇时也是这样。德军攻击过去遭到法军炮火拦阻而被迫停止前进,随后又在法军反击下后撤。保罗在后面落了单,才发生在弹坑内刺杀法国士兵的一幕。

德军进攻时被挡在法军炮火拦阻线前面

在法军反击下,德军被迫后撤

如果单从影片的展现来看,造成上述反复拉锯而少有进展情况的主要原因是双方都进行了高效的炮火拦阻。简单地说,炮火拦阻是指炮兵对机动过程中的敌军进行火力阻击的作战行动。一般情况下,防御一方会在进攻一方接近己方和突破己方前沿阵地后,在己方某一地带预先布置炮火进行拦阻。防御方炮兵将进行炮击的射击诸元预先测定好,当进攻一方通过拦阻地带时,防御一方的炮兵就可以快速开炮进行拦阻射击。炮火拦阻着眼于制止敌方的机动,因此往往需要炮兵进行一段时间的持续射击。当进攻一方遭到阻滞时,防御一方就能够争取到一定的时间,调动部队和机动火力对进攻一方进行反击或重新建立纵深防线,继续抗击敌军的攻击。《西线无战事》影片中双方都未能突破对方的炮火拦阻,因而造成反复拉锯战。

法军趁德军被炮火拦阻时发起反击

法军后撤时,德军趁势发起反击

另外,影片中双方没有加强兵器,以致无法对敌方防御阵地上的火力进行有效摧毁,也是造成拉锯战的重要原因。影片中出现的大群只装备有步枪和手枪的步兵向敌军阵地密集冲击的画面,是一战时期战斗队形的真实反映。除了队形非常密集外,没有能够伴随步兵一起前进的诸如轻机枪、迫击炮和小口径直射炮这样的加强兵器,步兵仅靠步枪火力无法对付火炮攻击,结果就会遭受非常严重的伤亡。造成这一情况,既有当时还没有认识到需要在步兵战斗队形内增加加强兵器的原因,也有兵器本身方面的原因。一战中期以前,虽然也有诸如刘易斯轻机枪这样的武器出现,但人们却没能认识到这种武器最大的战术作用在于可以给持续前进的步兵提供有效的火力支援。直到1916年索姆河战役期间,英军每个步兵排才开始装备1挺刘易斯轻机枪。此时,英军使用轻机枪的战术才开始发展为机枪组和步兵相互交替掩护前进,但也并不普遍。当然,单单在步兵战斗队形内增加轻机枪是不能彻底解决步兵冲击时的火力支援问题的,要想解决这一问题,除了机枪之外,还需要给步兵加强“小炮”。这一点直到一战末期才引起人们的重视,开始在步兵战斗队形内增加迫击炮和适于在近距离内摧毁敌火力点的小口径直射炮。

从防御工事角度来说,《西线无战事》影片的展现优劣各半。例如,堑壕的宽度比较窄,可以容2名士兵并行错过,这既有利于减少遭到炮击时炮弹落入壕内的几率,也可以保证比较好的通行能力。但影片中堑壕过于平直,平直的堑壕最大缺点是难以在壕内抵抗突入之敌沿堑壕的进攻。敌军突入堑壕之后,如果堑壕平直,就可以顺着堑壕的方向射击。平直的堑壕对此不能提供任何防护能力,堑壕被突破一点,附近的守军就会很容易在射击下遭到伤亡。正是因为如此,堑壕构筑时的基本形状应该是折线形的,即每隔一段距离就拐一个弯。这样一来,突入的敌军就难以顺着堑壕的走向进行射击,而且守军还可以利用堑壕的拐弯处组织抵抗,从两侧向突入之敌进行反击,进而将其消灭。

德军堑壕平直

影片中的堑壕成了全部步兵武器的射击工事,不论是重机枪还是步枪都是依托堑壕的胸墙进行射击,而没有构筑专门的射击掩体。射击掩体通常要单独在堑壕边缘挖出,既可提高防护能力,也可以减少对堑壕内人员机动的影响,特别是抬担架的救护队员通过时对通行能力要求更高。如果像影片中表现的那样,重机枪这种占地方很大的武器加上备份弹药就会大大降低堑壕的通行能力。像大多数影视作品一样,影片中的重机枪也被部署在第一道堑壕之内,这使得其处于十分暴露的位置,实际上,应该部署到第一道堑壕稍后的位置才更为安全,且可以利用其射程更远的优势,超越己方第一道堑壕进行射击。

德军重机枪并没有构筑单独的射击工事,而是布设在第一道堑壕内

负伤倒地痛苦挣扎的德军伤兵

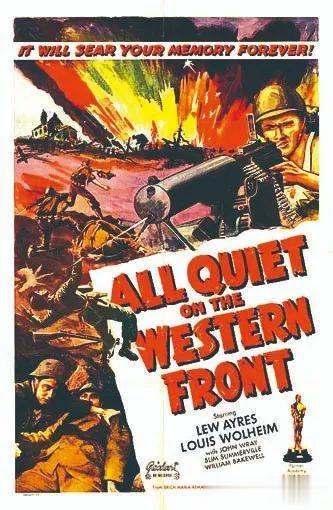

《西线无战事》是一部反战题材影片,影片通过对西线战事的描绘,揭示战争给无辜民众带来的阴影与伤痛。影片上映曾轰动一时,激起民众的反战共鸣。然而具有讽刺意味地是,仅仅过了不到10年,人类便又陷入了一场更大的灾难——第二次世界大战中。

(原文发表于《轻兵器》2015年第5期上半月刊)

重要通知! 帆布包已经上架,全新图案全新的尺寸等你选购!

编辑:高燕燕 丁涌强 校对:魏开功

编辑:高燕燕 丁涌强 校对:魏开功