光宅元年那会儿,扬州有个名将的后代,徐敬业,他扯旗造反了。武则天在坐上龙椅的路上,碰到的拦路虎可不少,徐敬业这一闹,对她来说其实也不算什么新鲜事儿。但说来也怪,当她瞧见桌上那篇《讨武曌檄》的文章时,脸色立马就变了,心里头的防线算是彻底垮了。

【唐初四杰,承上启下】

写出那份让女皇帝武则天大为恼火的《讨武诏檄》的,正是大名鼎鼎的文学大师骆宾王。提到骆宾王,大家可能首先想到的是那首简单的《咏鹅》。很多人心里犯嘀咕,就写这么一首简单甚至有些孩子气的诗的人,咋就成了唐初四杰之一呢?毕竟,跟骆宾王齐名的王勃,可是轻轻松松写出了让人叫绝的《滕王阁序》。但等这篇檄文一亮相,所有的疑问都烟消云散了。尽管它只是一篇实用性很强的文章,搁现在可能就算是个官方文件,但字里行间那股子横溢的才华,根本藏不住,这位绝世天才的实力一目了然。

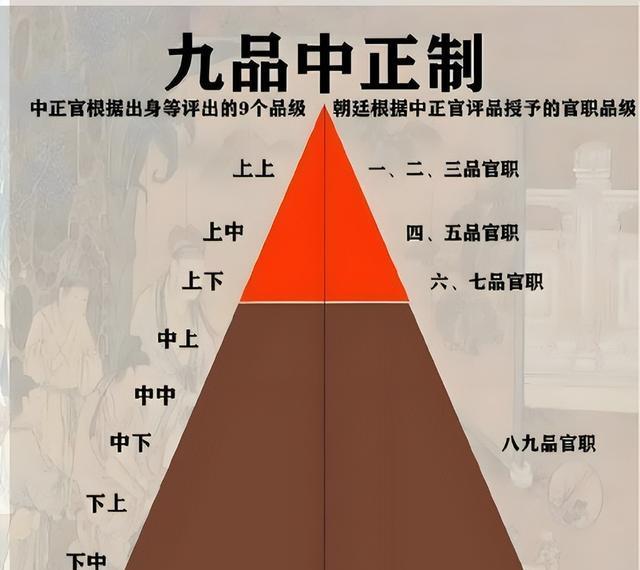

在隋唐之前,社会上主流的是九品中正制,朝廷挑官员要么去世家大族里挑,要么就靠他们自己推荐。到了开皇年间,隋文帝杨坚建了个新王朝,觉得得换个更公平的法子挑人才,也想削弱那些世家大族的势力,加强中央的权力。所以,他就把科举制给改进和发展了。隋朝没传几代就灭了,接着是个更牛的李唐王朝。唐朝把科举制搞得更火了,这成了朝廷挑官员最正宗的方式。不过啊,在唐朝的时候,世家大族还是挺有影响力的,那种靠推荐的制度也还在用。

跟科举考试比起来,举荐制度虽说不是最主流的,但那些靠科举考上官的读书人,很快就在官场上发现,大家族和举荐的力量还是特别大。骆宾王家里穷,没钱没势,所以他很难被那些大家族看上眼,得到他们的支持。

要是骆宾王跟大唐其他多数人似的,平平无奇,那倒也没啥。可问题是,骆宾王小时候可是个出了名的神童,那首大家耳熟能详的《咏鹅》,就是他七岁时候写的。他老爹活着的时候,当过青州博昌县的县令,可惜老爹一走,这唯一的背景也就没了。骆宾王虽然有才,但没有世家大族给他撑腰,就算你再有本事,天才一个,也没用啊。

在中国古代,那些文人学士心里头,有个挺重要的情绪开关,那就是觉得自己一身本事没处使。这种心情,让好多文人写了不少好作品。就拿唐朝来说吧,那个文学特别牛的时期,其实是在唐初四杰之后冒出来的。就像唐朝的陈子昂在诗里头感叹的,往前看没榜样,往后看没追随者,就自己一个人在那伤心掉眼泪。而他们生活的年代,后面可是中国历史上最精彩、最繁荣的好时候。

【文人与反贼】

骆宾王特别有才华,可惜啊,最后也就是给人当当幕僚,东奔西跑的。说来也巧,过了好多年,又出了个叫李白的哥们儿,也是一身本事没地方使,最后也只好给人做了文书幕僚。虽然时间不同,人也不同,但他们的遭遇却挺像的,都是才华横溢却没能大展身手。

骆宾王心里头对这个世道彻底失望了,他琢磨着,要是把武则天的统治给掀翻了,自个儿的命运是不是就能来个大翻身?可他偏偏忽略了关键一点,那就是他这辈子总也得不到重用的倒霉运,压根儿就不是武则天这个女皇帝给造成的。早在唐高宗李治那会儿,他就已经是一肚子憋屈,没啥出头之日了。

闹事其实就是找个由头,把心里的不满撒出来。像骆宾王这种聪明人,他心里跟明镜似的,知道一旦起兵造反,那就是条不归路,迈出了这一步,就再也没法回头了。骆宾王怕啥?不就一死嘛。

说来也怪,骆宾王那篇讨伐文书一开头就直愣愣地说,那个假模假样掌权的武氏,性格不温顺,出身也卑微。这话到底啥意思呢?就是说武则天这位女皇帝,心术不正,满脑子坏点子,而且家里头穷得叮当响。按理说,大家都是一条藤上的瓜,何必互相为难呢?都是苦命人,到哪去诉苦啊?但要是真照着骆宾王文里写的来看,武则天那人生轨迹,简直就是骆宾王梦寐以求的,从不起眼的小草根一跃成了天上的人物。

武则天碰上徐敬业叛乱那会儿,已经跟老宰相裴炎翻了脸。裴炎嘛,出身河东裴家,那可是响当当的名门。早些时候,他俩还联手把皇帝李显给赶下台了。可后来裴炎瞧出武则天不光想掌权,还想更进一步,野心勃勃。这下裴老宰相可豁出去了,铁了心要阻拦武则天。

对武则天而言,裴炎那些世家大族的力量,可比徐敬业的造反闹得大多了。至于骆宾王写的那篇《讨武曌檄》,武则天更多是觉得被骂得火大,而不是觉得统治受到了啥大威胁,吓得不行。所以嘛,当武则天瞅见那檄文里写得挺带劲的地方,就一个劲儿地说,这么牛的人没被重用当宰相,那简直是宰相的错。

徐敬业发起的反叛最终没能成功,但有意思的是,比起他在历史里的地位,“徐敬业”这三个字,还不如他那篇《讨武曌檄》来得响亮。这让我不由地联想到了电影《南海十三郎》里的唐涤生,他这辈子就奔着一个目标——追求文章的无价之宝。骆宾王的情况也类似,他的一首诗、一篇文章,既继承了古人的风格,又为李白、杜甫的盛世开了先河。像这样过完一辈子,谁还能说读书人没本事呢?