高考,这场被无数中国家庭视为“人生转折点”的考试,究竟能在多大程度上决定一个人的命运?这是一个争议已久的话题。尤其在“学历贬值”“文凭红利消失”的声音此起彼伏的今天,许多家长和孩子都在质疑:拼尽全力的这份努力,值得吗?

你卷,我卷,大家卷,究竟谁赢?

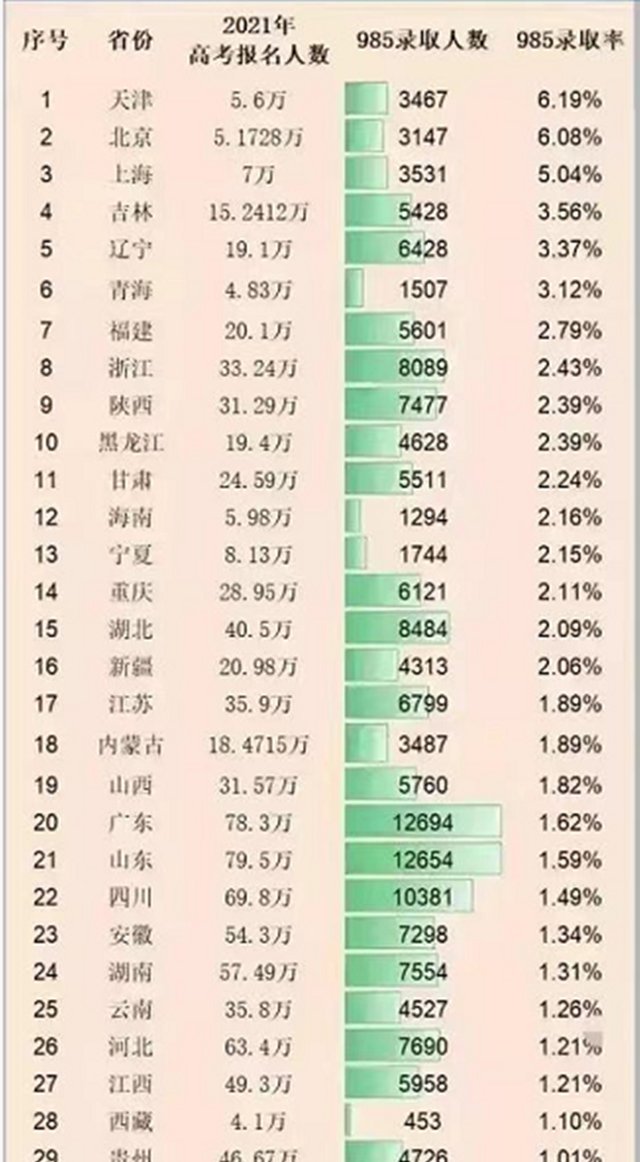

从文章素材中,我们可以看到,如今的高考竞争堪称“地狱模式”,尤其是在一些教育资源匮乏、考生人数众多的省份,比如河南、河北、广东等地。数据显示,2024年高考中,985高校的平均录取率仅为1.6%,而像河南这种“高考大省”,录取率甚至低至0.84%。换句话说,100个考生中,只有不到1个人能迈入985的门槛。这并不是因为这些孩子不够优秀,而是因为资源有限,竞争过于激烈。

那么问题来了:在这样的大环境下,家长和孩子是否该继续“死磕”高考?

有人说,高考是普通人改变命运的唯一机会;也有人反驳,普通本科毕业生的就业现状早已说明,这条路未必走得通。普通大学生难就业、低起薪,甚至成为“韭菜”的现象比比皆是。于是,“学历内卷”的讨论愈演愈烈,家长们一边焦虑孩子考不上好学校,一边又怀疑“好学校”的意义。可问题是,家长们真的有选择吗?

资源决定命运,努力未必公平

高考的确是公平的,但“公平”的定义却因地域而异。在教育资源分布不均的背景下,不同省份的考生面临着完全不同的竞争环境。以985录取率为例,北京、天津这些教育资源丰富的城市,录取率高达6%以上,而广东、河南、河北等地录取率则不足2%。这就好比同样是一场跑步比赛,有人站在起跑线,有人却要从十公里外的地方开跑。这种不对等的竞争,怎能要求结果的公平?

有人可能会说:“只要你够努力,就一定能成功。”但残酷的现实是,天赋和努力之外,环境的影响更大。这种“拼天赋、拼资源”的竞争模式,注定了大多数人只能“陪跑”。当一位普通班的学生,面对的是重点班的对手,甚至是从小被“名师特训”的天才时,努力真的能弥补一切吗?

学历的意义,真的在于“就业”吗?

“文凭贬值”的说法,这些年来被无数次讨论。不可否认,本科生满地走,确实让“学历”在就业市场上的竞争力下降了。但这是否意味着读书和学历本身就没有意义了呢?答案显然是否定的。

我们不妨换个角度看:学习的意义,真的只在于分数和就业吗?

素材中提到,“陪跑的这一路,也是人格培养的必经阶段。”这句话直击要害。读书,不仅仅是为了获得一纸文凭,更是孩子们扩大视野、培养思维、塑造人格的重要过程。即便最终未能进入心仪的大学,这一路上的努力,也让他们成长为更好的自己。

教育的出路,不止高考一条路

面对高考的高压,越来越多的家庭开始选择“另辟蹊径”。比如,职业教育正在成为新的热潮,“中本贯通”“五年一贯制”等模式为孩子提供了更多的可能性。与此同时,国际化教育也受到高收入家庭的青睐,送孩子出国镀金、选择国际学校成了热门选项。这些选择真的适合所有家庭吗?

事实是,路虽多,但每一条都不轻松。

职业教育虽然看似“接地气”,但也需要孩子具备扎实的技能和明确的职业目标。而国际化教育则对家庭经济实力提出了极高的要求,毕竟年收入百万以上的家庭占比才36%。更何况,国际化教育并非“捷径”,它同样需要孩子在学术和能力上全面发展。

最后的选择,还是回归孩子自身

在高考这场“全民竞赛”中,最大的难题并不是“考不上”,而是“该不该考”。家长们的焦虑无可厚非,但对于孩子来说,真正重要的是找到一条适合自己的路。正如素材中所说:“每朵花都有它自己的花期。”教育的目的,不是为了让每个孩子成为“同一朵花”,而是让他们找到属于自己的方向。

作家龙应台曾在《目送》中写道:“所谓父母子女一场,只不过是,你陪我长大,我陪你老去。”教育的本质,其实就是一种陪伴。家长们能做的,是为孩子提供支持和引导,让他们在追逐梦想的路上更有底气,而不是把自己未完成的梦想强加到孩子身上。

那么问题来了:如果高考不是唯一的出路,家长们是否还愿意放手,让孩子去选择他们真正想走的路?对此你怎么看?