引言:被美化的蒙古海权时代

在历史教科书中,元朝常被描述为“陆上帝国”,其短暂的海禁政策更被视为“维护国家安全的必要措施”。但最新研究显示,这个曾掌控全球最大海贸网络的帝国,其覆灭根源恰恰藏匿于被美化的海禁政策背后的系统性经济崩塌。元朝并非败于“军事保守”,而是成为首个因金融失控葬送海权的世界帝国。

一、忽必烈时代的海洋霸权构建(1271-1294)

1.1 颠覆认知的海洋基因

蒙古人入主中原后迅速转型为海洋帝国:泉州港年吞吐量达300万石,超宋代巅峰期3倍,官办市舶司覆盖7大港口,与140余国建立贸易网络。新加坡出土的元朝沉船中,波斯银币与龙泉青瓷的混合货物印证了其横跨印度洋的贸易霸权,而金融创新却埋下致命隐患。

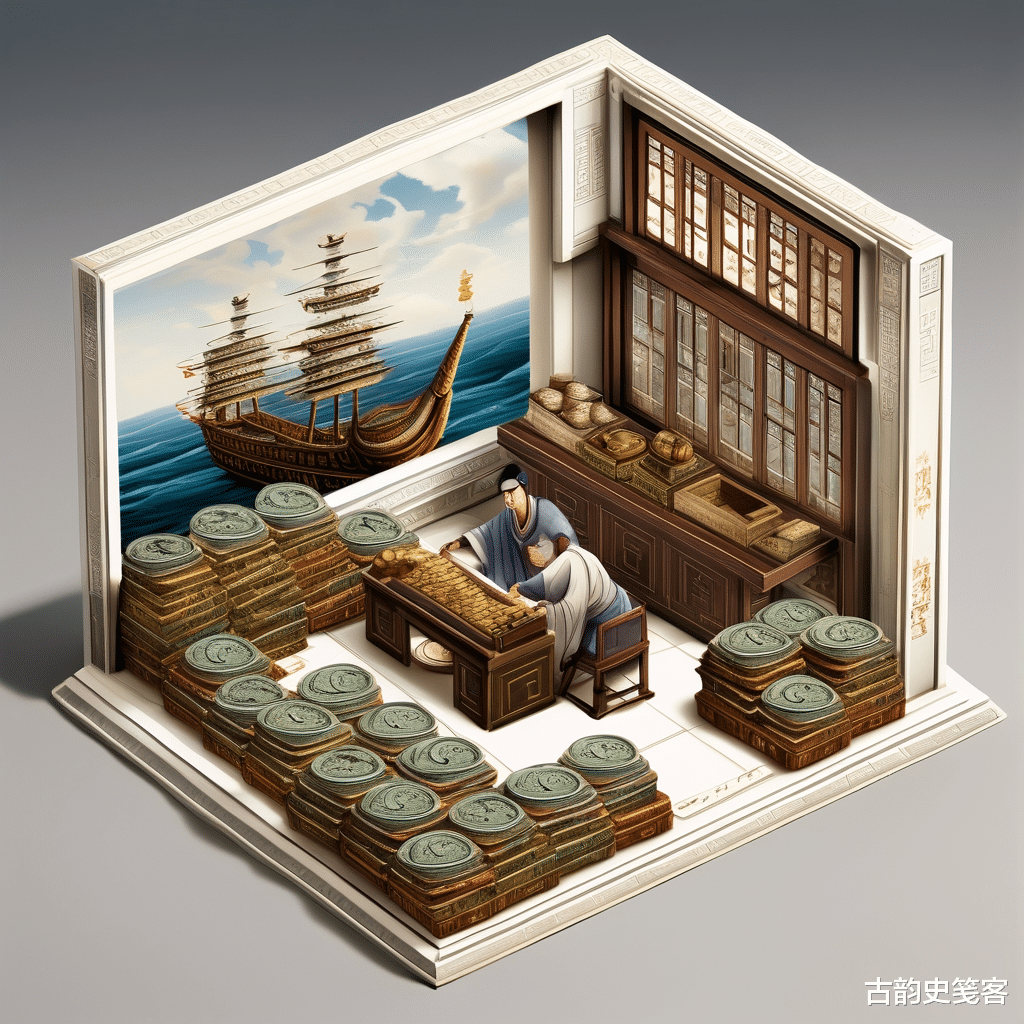

1.2 宝钞制度的双面性

忽必烈推行的“宝钞制度”初期以白银储备为锚,实现跨国结算。但至1287年改发至元钞时,准备金率已从100%骤降至43%,货币超发如同慢性毒药,逐步侵蚀帝国信用体系。

二、海禁政策的致命转向(1292-1322)

2.1 四次海禁的经济本质

元朝海禁实为“选择性经济战”:

- 第一次(1292年):以征讨爪哇为名垄断军需,导致泉州港税收暴跌60%;

- 第二次(1303年):打击走私豪强,却引发大规模民间武装贩运;

- 第三次(1311年):填补财政窟窿,加速白银外流;

- 第四次(1320年):抑制通货膨胀,反而触发江南盐商暴动。

2.2 官商勾结的垄断陷阱

“官本船”制度规定“官七商三”分成,实际演变为泉州蒲氏家族通过贿赂掌控60%官船。官僚体系将胡椒采购价抬至市价3倍,直接导致1295年威尼斯商人集体撤资,海上贸易信用体系崩溃。

三、货币崩溃与贸易萎缩的链式反应(1330-1368)

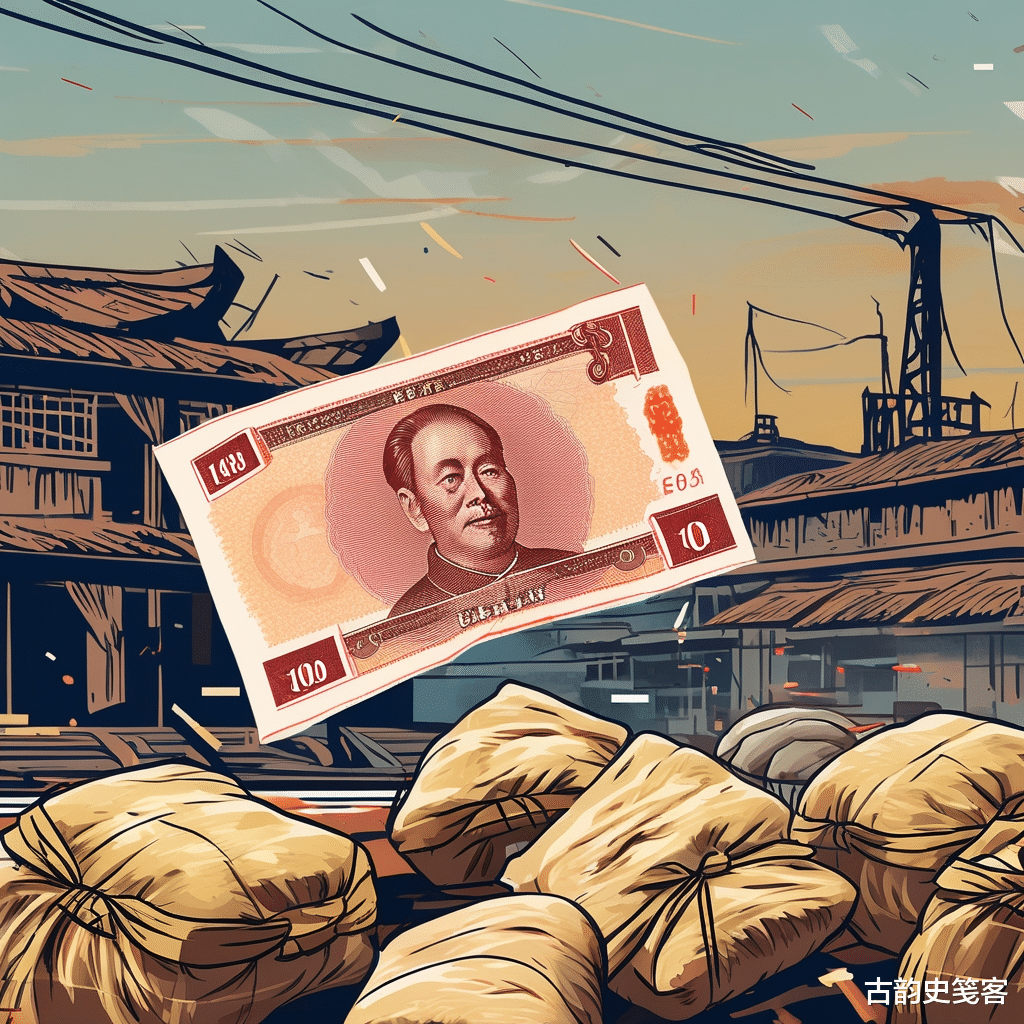

3.1 通胀螺旋的自我毁灭

1351年财政档案显示,元朝军费开支占财政收入78%,远超南宋的52%。为填补赤字,至正钞发行量十年暴增4700%,杭州米价从1320年每石40文飙升至1352年12万文,经济秩序彻底瓦解。

3.2 海贸断流的致命打击

元末海上贸易额断崖式下跌:1345年市舶税收仅占财政收入3%,较1290年下降27倍。日本商船转向琉球中转,1368年宁波港彻底荒废,帝国失去最后的输血通道。黑死病导致的海上丝绸之路萎缩,更是加速了这一进程。

四、历史启示:霸权兴衰的经济密码

4.1 被误读的治理逻辑

元朝崩溃的本质是信用体系与实体经济的共振断裂:

- 官僚资本垄断催生地下钱庄,规模达官方的2.3倍;

- 苏杭地区物价指数达漠北的300倍,经济撕裂引爆民变。

4.2 当代经济的镜鉴

元朝案例警示:当海上贸易依存度超过GDP的15%,货币超发容忍度下降40%。任何霸权维系的核心,都是信用扩张与实体财富的精准平衡。

结语:海洋霸权背后的金融暗礁

在泉州海外交通史博物馆,蒙元时期的航海星图与破碎宝钞无声诉说着真相:海上霸权兴于开放包容的贸易网络,亡于失控的货币杠杆与官僚垄断。这段被掩埋700年的历史,恰似一面镜子,映照着全球化时代的经济治理困境——任何忽视实体根基的金融游戏,终将付出帝国倾覆的代价。

声明:文图均转载网络,内容未核实,如有侵,请联系删除