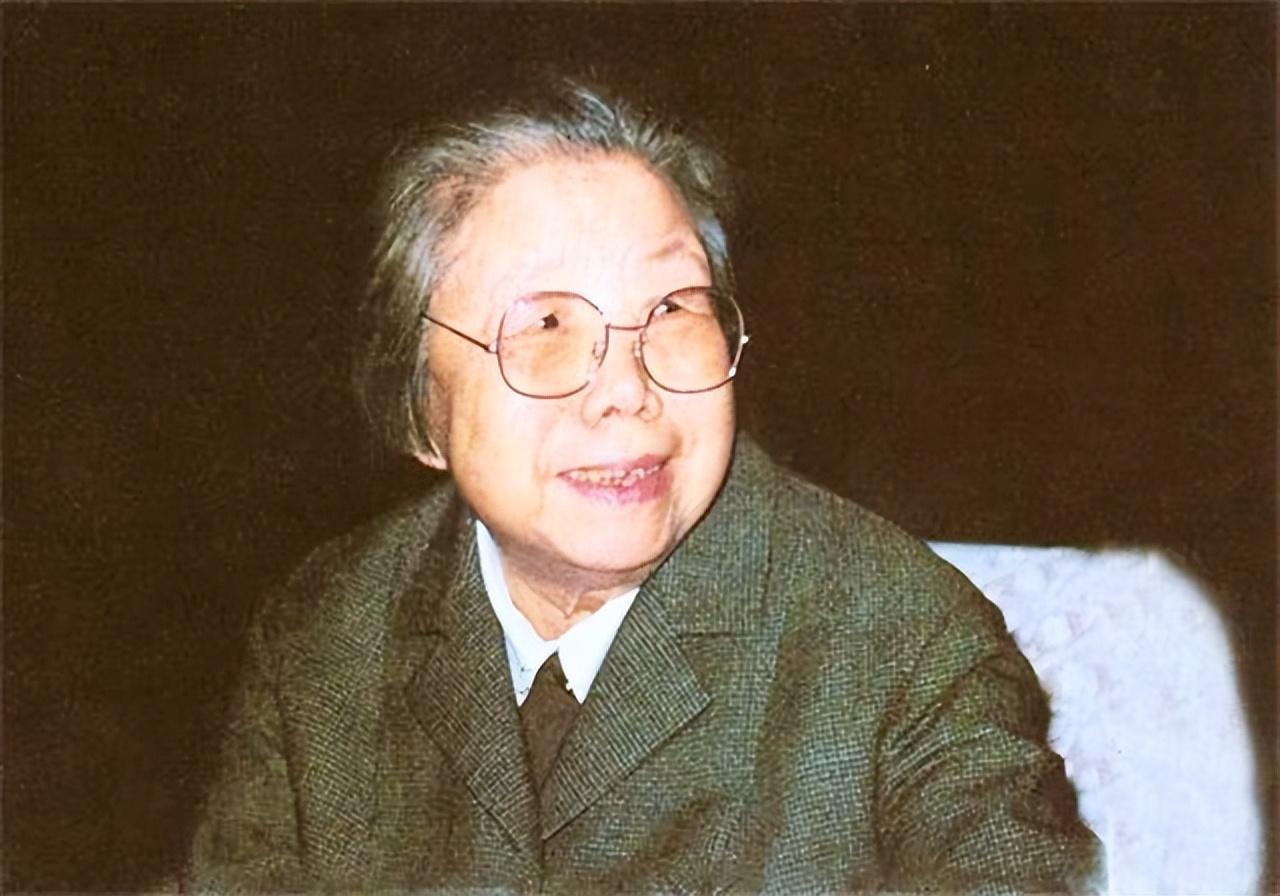

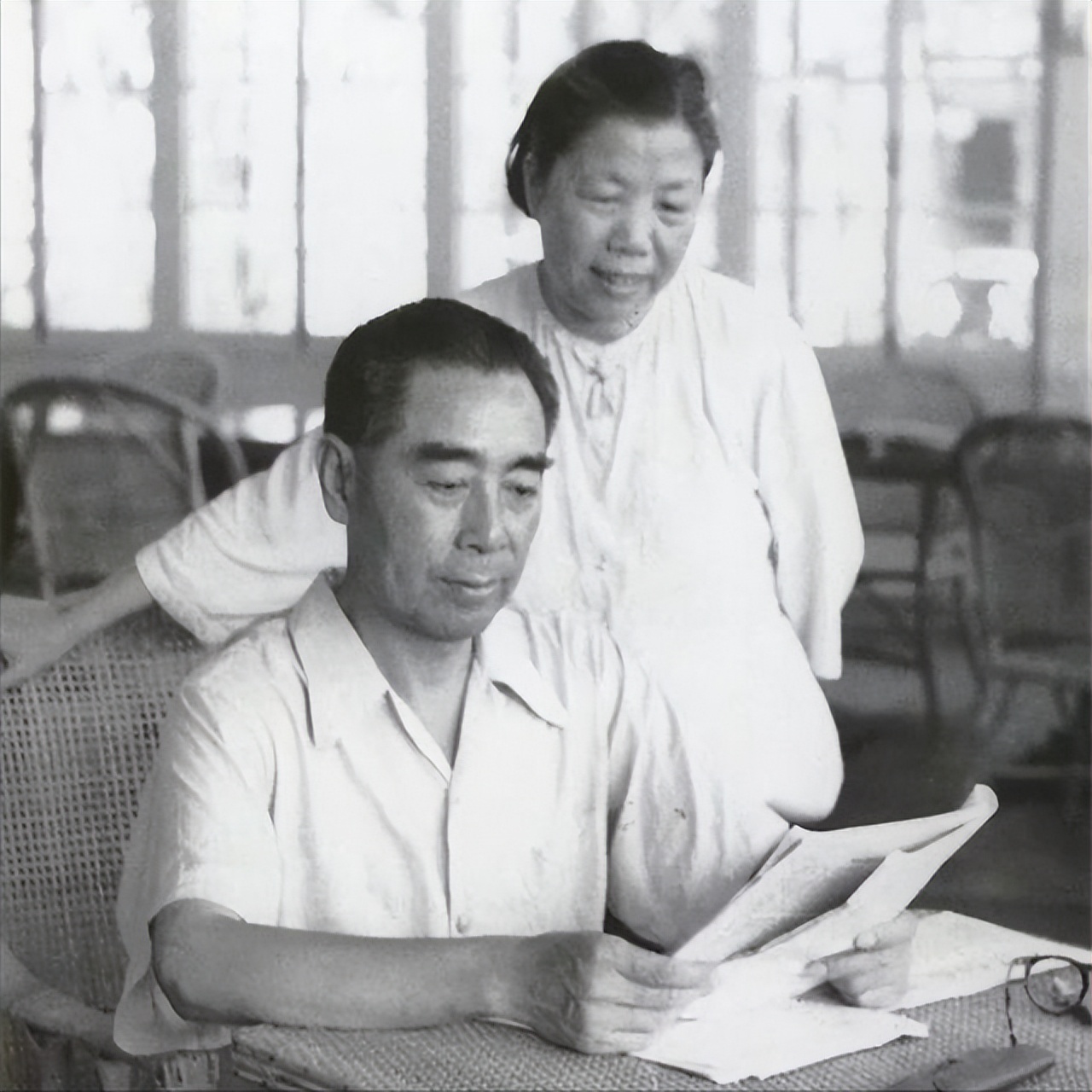

1976年,周总理去世后,周总理的侄女周秉德来到了西花厅看望邓颖超。这时的邓颖超还没有从失去周总理的悲伤中走出来,周秉德推开门的时候,邓颖超正独自坐在西花厅的窗前,看着窗外的树叶飘动……

周秉德轻轻喊了一声:“七妈……”

邓颖超如梦出现,她看着周秉德,挤出一丝笑容,说:“囡囡来啦,你之前说想要你七爸的东西做纪念,我给你留出来了,你来看看。”

周秉德走上前,扶住邓颖超摇摇欲坠的身体,邓颖超从枕头旁边拿出来一个破旧的皮夹子,郑重地交到周秉德手中说:“这是你伯伯地皮夹子,他一直带在身上的,我谁也没舍得给,就想留给你,你打开看看吧。”

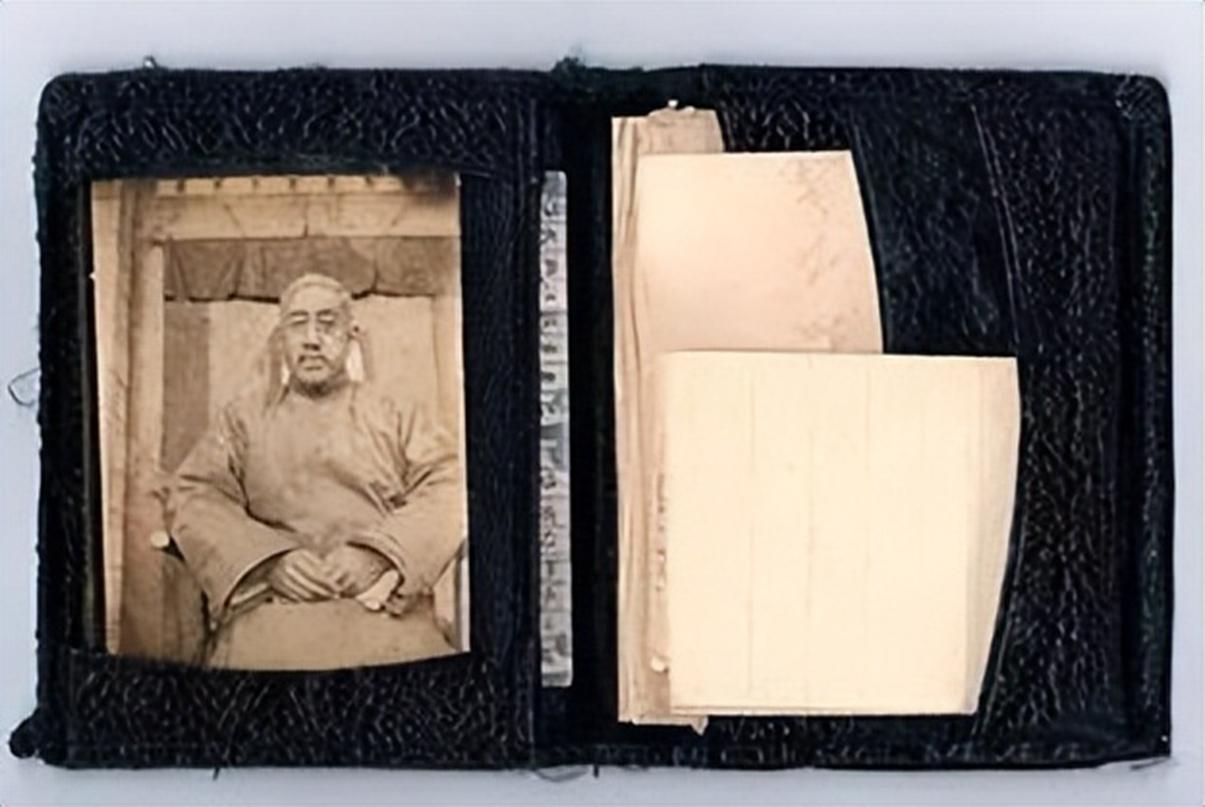

周秉德打开皮夹子,发现里面有一张照片,看到背后的四个字周秉德有些疑惑。

邓颖超轻叹一口气说:“我也是等他走了才知道这张照片他竟然一直贴身带着,这是你七爸的一生之痛……”

这张照片背后有怎样的故事?为何会成为周总理的一生之痛呢?

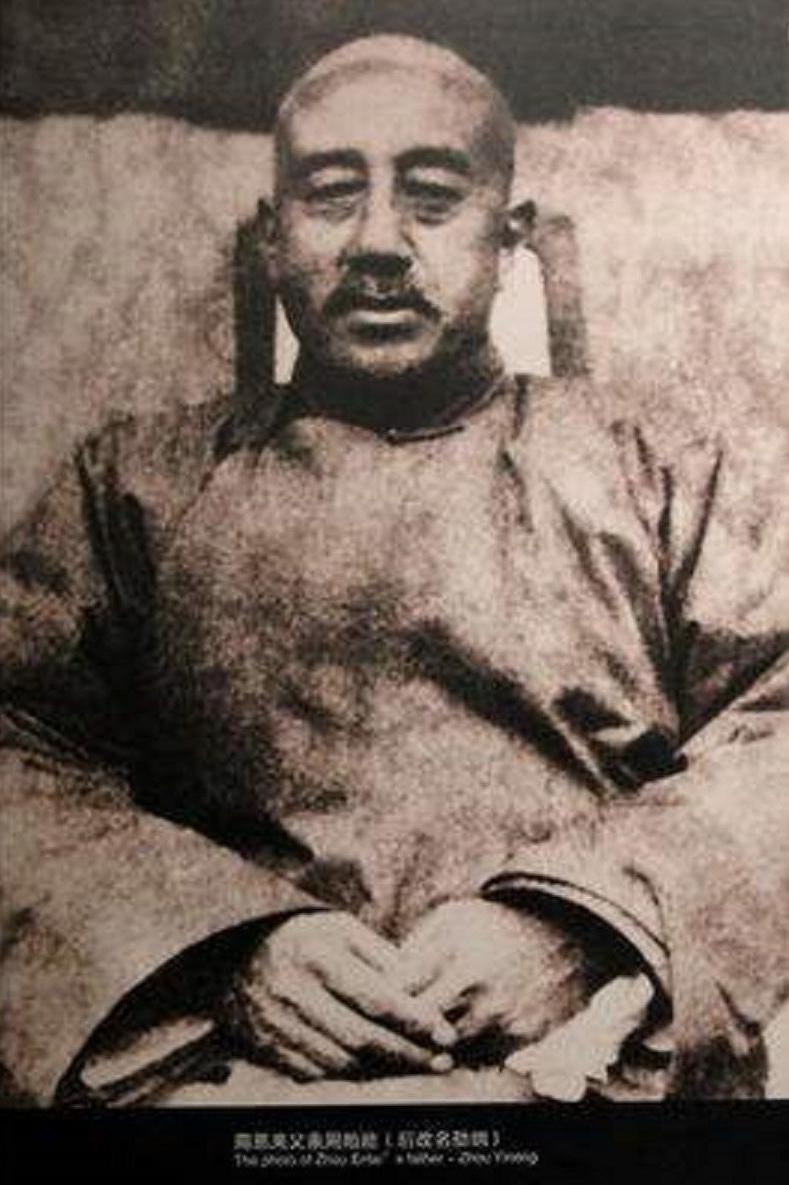

周总理的童年周秉德看到手中的这张照片,一个中年男人端坐,面容慈祥和蔼,照片的背面,周总理认真地写下“爹爹遗像”四个字。周秉德很疑惑,这就是自己的爷爷吗?自己竟然从来没有见到过他真实的样貌。看着周秉德疑惑的表情,邓颖超给她讲起了周恩来童年的故事。

周总理出生在江苏淮安,原本周氏在当地是一个大家族,但是从周总理的爷爷那一代开始,这个家族开始败落,周总理的父亲名为周贻能,周贻能为了养活一家老小,只能四处奔波,这就导致他在周总理童年的时候,基本没露过面,留给周总理最深的印象就是父亲离家的身影。

周总理刚出生不久,就被过继到了最小的叔叔周贻淦家中。当时的周贻淦得了严重的肺结核,但是他和自己的妻子陈氏尚未有孩子,于是便想过继小周恩来冲喜。

可惜周贻淦的身体状况并没有好转,在过继周恩来后不久就去世了,好在小周恩来还在身边,陈氏也没来得及伤感,就将自己全部的精力投入到照顾小周恩来上,周恩来从此就拥有了两个母亲。

周总理的生母是万冬儿,万家也是当地的大户人家,虽然万冬儿没有读过书,但是她知礼明事,有着管家理财的好本事。她从来没有对周总理红过一次脸,每次小周恩来犯了错,万冬儿总是循循善诱,将道理掰开了揉碎了告诉他。

而周恩来的养母陈氏同样来自大户人家,跟万冬儿不同的是,陈氏饱读诗书,琴棋书画样样精通,她认为当下的世道人人艰难,唯有读书方有出路,就算不能凭借读书吃一口饭,也一定要通过读书知晓道理。

因此陈氏在读书这方面对小周恩来极为严格,常常天不亮就让小周恩来起床去私塾读书,还经常跟周恩来讲岳飞这种民族英雄的故事,也会跟周恩来讲很多穷苦人家的苦难生活,教导周恩来“达则兼济天下”。

或许是从小缺失父爱,也或许是两位母亲的榜样力量过于强大,周恩来从小就比同龄孩子更为懂事、更为独立。

后来,周恩来的祖父去世后,母亲万冬儿为了躲避上门要债的人,就带着几个孩子以及周恩来的养母陈氏回到了万家。在那个年代,嫁出去的女儿带着一家子回娘家是要被人看不起的,最疼爱万冬儿的父亲当时已经去世了,面对的亲戚的冷嘲热讽,万冬儿直接买下了周围一间小屋,带着一家人搬到了小屋。

但是1907年,万冬儿感染了肺结核,因无钱医治便早早病逝。万冬儿走了,家里一下子就垮了,然而当时周总理才十岁,他还有一个年仅四岁的弟弟需要养活,因此小小年纪的周总理只能承担起了养家的重任。

万冬儿去世的时候,周贻能因为路途遥远,没有赶得及见她最后一面,直到万冬儿需要安葬时,周贻能才仓促赶回来,然而此时周贻能见到的也只能是万冬儿冰冷的尸体。

万家对周贻能十分不满,认为都是周贻能的问题才导致万冬儿早早去世,万冬儿的母亲更是对周贻能提出了苛刻的要求,要求万冬儿的棺材要做成纯楠木,因为万冬儿是死在了娘家,所以一定要安排法师做七七四十九天的法事才能安葬。

万冬儿

这样的要求对周贻能来说确实过于苛刻了,但是或许是因为愧疚,周贻能还是答应了这个要求。

万母表示要求没有达到就不能安葬万冬儿,于是万冬儿只能被暂时安置在一个寺庙中。此后的周贻能更加忙碌了,原本他是在一个私塾当老师,后来,他又开始接各种苦力活儿,每天睡两三个时辰就起来干活,病了也不敢看病。

但是忙碌的周贻能却忽视了小小的周恩来,或者说当时的周贻能根本没有能力护着周恩来。在万冬儿去世的两年后,陈氏也感染了肺结核,在陈氏去世后,周恩来就彻底没有家了,为了谋生,也为了养活弟弟们,周恩来只能联系了铁岭的大伯父周贻赓,周贻赓将周恩来及其弟弟接到了铁岭继续读书学习。

周贻赓

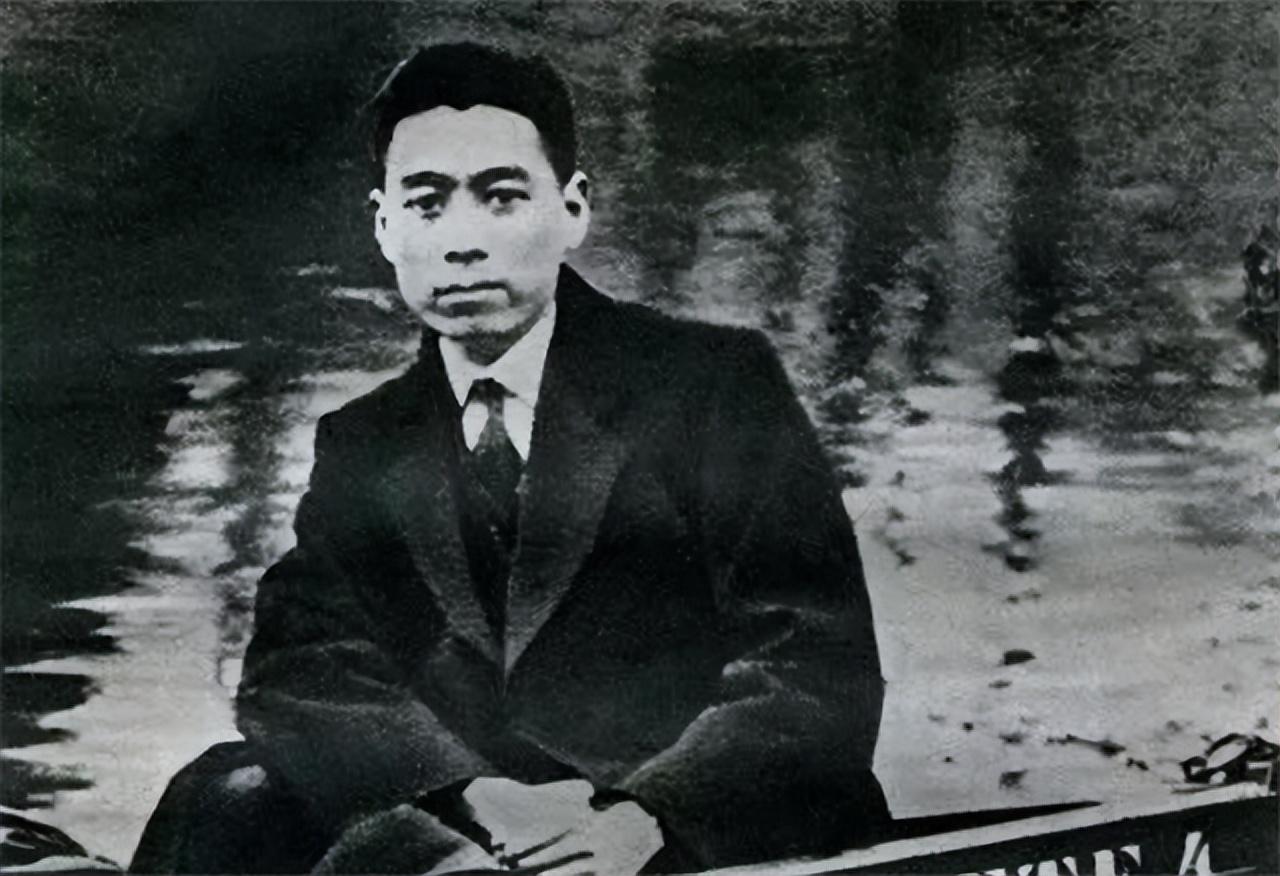

父子相见惟余遗憾等父子俩再一次相见,已经是1927年,当时国共关系破裂,周总理成为了蒋介石的眼中钉肉中刺,大街小巷都是周总理的逮捕公文和悬赏。

周贻能其实知道自己的儿子在做大事,在做利国利民的大事,他默默关注着儿子,原本他并不打算干涉儿子的生活,只是在身后默默关注。

然而,铺天盖地的通缉令使得他心慌,他知道,儿子所在的革命组织受到了前所未有的压力。尽管心中担忧儿子的安危,但他并没有劝阻儿子犹豫不决。因为他深知,这场革命的意义重大,儿子所追求的是民族的解放和国家的繁荣。作为一名父亲,他竭力支持儿子的革命事业。

为了保护儿子的安全,周贻能甚至不惜冒着生命危险协助儿子联络组织,为儿子提供情报,掩护革命活动。在严密的监控下,他小心翼翼地穿梭于各个城市。

对于一个从来没有接受过训练的普通人来说,这样的高压环境、这样险峻的任务,其难度可想而知。但是周贻能从来没有诉苦过一句,他知道自己能做的不多,只要自己能多传递一份消息,儿子也就多一分安全,他已经全然将自己的生死置之度外了。

周总理看在眼里,这种深沉的父爱让他心中一片酸涩。后来周总理脱离险境去了苏区,周贻能辗转去了安徽打工,1935年,周贻能总算攒够了安葬妻子的钱。

周贻能将他全部的积蓄带回到了他的老家,他的心中充满了沉痛,因为他在万冬儿去世后28年才有能力让她入土为安。他将妻子安葬在周家的祖坟上,那片土地,承载着他们共同的记忆,见证着他们走过的每一段岁月。完成这个心愿后,周贻能离开了周家,带着深深的思念和无奈,继续开始他的闯荡生活。

周贻能,这个看起来懦弱无能的父亲,在他的骨子里,却蕴含着无比强大的力量。他的坚韧,他的执着,他的爱,都深深地烙印在他的行动中。他用自己的方式,表达了对妻子的深深思念,对家庭的无尽眷恋。

每次周总理说起这件事,都会沉默良久,最后只能化为一声叹息,周总理说,他对父亲有着深深的同情。

这两件事后,周总理对父亲的隔阂全然消散,周总理也开始理解了父亲,一个普通的中年男人,为了曾经的承诺,为了妻子儿女的生活,只能自己苦苦谋求生路,他的苦是周总理未曾见过的。

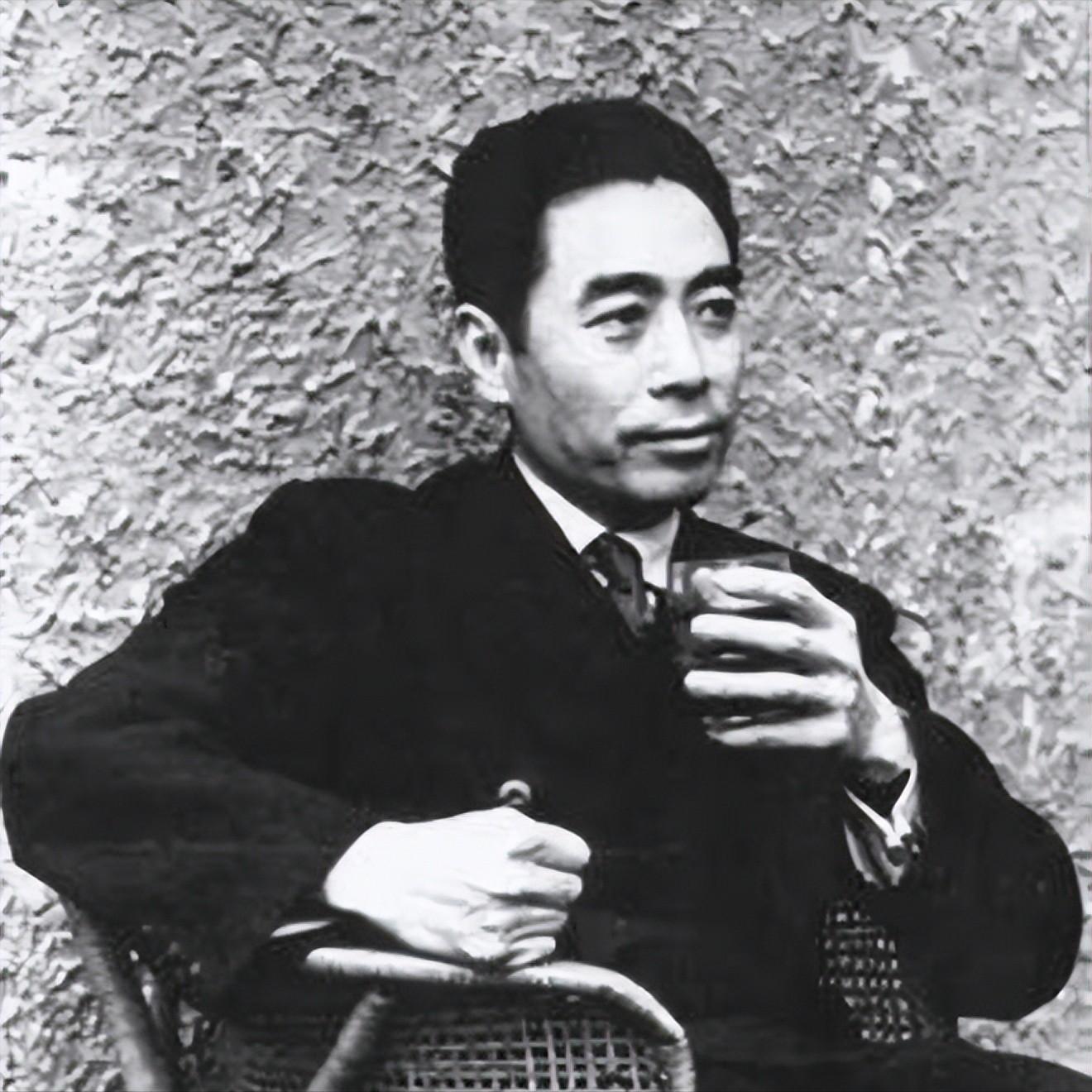

1937年,周贻能年老体衰,已经没有了在外漂泊谋生的能力与精力,周总理提出将他接到自己身边,自己想好好照顾他。周贻能嘴上调侃着自己没有照顾过周总理,却要让周总理来照顾自己,但是实际上,周贻能到了周总理家后,家里大大小小的家务都被周贻能承包了。他知道周总理胃不好,每天早起一两个时辰,给周总理熬一锅浓浓的小米粥。

周总理知道,他是想弥补这么多年自己的亏欠。周总理很想告诉他,自己从来没有怪过他,自己很爱他。

但这句话周总理还没告诉自己的父亲,自己就病倒了,在医院治疗的时候,周总理特意交代千万不要告诉父亲,不要让他为自己担心。

周总理却没有想到,自己病的这段时间,周贻能疟疾发作送去了医院,治疗无效后去世了。

为了不让周总理伤心,邓颖超只能先瞒着他。这也就让周总理失去了见父亲最后一面的机会。

因为出院后没多久就是周贻能的生日,周总理在病床上还想着回家后该怎么给父亲过生日,还想着这次一定要拍一次全家福。然而回家后,却只见到了父亲冰冷的棺材。

周恩来失声痛哭,如果年少不曾拥有,可能一辈子便不觉得遗憾,可以失而复得,得而复失,这最是让人心痛。周总理刚体会到了什么叫父爱,却也转瞬间终身失去,这让周总理痛心。那天,他不顾邓颖超和医生的劝阻,执意在父亲灵前跪了一天,为父亲守灵。

那天过后,周总理便很少提到他的父亲,但这件事却成了他毕生的伤痛,在这份伤痛中,满载着遗憾、思念、同情以及渴望。那张照片也被他小心翼翼地放在了自己的皮夹子中,贴身带着。

子欲养而亲不待,拥有父爱后又骤然失去成为了周总理的一生之痛……