维权者被拷上"精神病"的枷锁,警笛声成为公民权利的丧钟,这就是基层治理最隐秘的伤疤。

安徽淮南22天"被精神病"事件,不仅是个体命运的黑色幽默,更是叩问法治底线的惊堂木。在全民摄像头时代,为何还有人敢把《飞越疯人院》的剧本搬进现实?

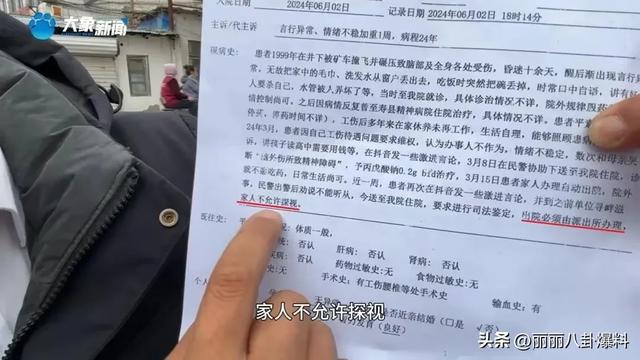

监控视频里平静交涉的张坡,转眼就成了精神病院里的"危险分子"。根据《精神卫生法》第三十条,强制医疗必须满足"自伤或伤人风险"要件,且需监护人签字或法院裁定。但涉事派出所不仅跨过司法审查,更将家属探视权锁进抽屉。这记耳光打的不只是法律条文,更抽碎了公众对程序正义的最后信任。

从民警签字垫付医疗费,到指定出院审批权限,这条灰色产业链早已形成标准作业流程。据中国卫生法学会2024年调查报告显示,全国每年超3000例"被精神病"案例中,83%涉及政企纠纷。当维权者被异化为"精神障碍患者",某些部门便获得了无限期羁押的万能钥匙。

在张坡妻子为中考孩子奔走时,工会、劳动监察等法定救济渠道集体沉默。这恰是《中国基层治理白皮书》警示的"漏斗效应":98%的维权者会在行政调解阶段受阻,最终只有2%能进入司法程序。当合法途径成为摆设,"会哭的孩子有奶吃"便异化成生存法则。

吊诡的是,在全民监督时代,某些基层执法者反而开发出"创新手段"。就像2024年郑州"红码事件"重演,健康码、精神病鉴定等科技手段,竟沦为精准打击维权者的智能镣铐。这警示着:没有制度约束的科技赋能,终将演变成数字利维坦。

借鉴深圳2025年推行的"阳光强制医疗"制度,所有非自愿入院需48小时内启动三级专家组会诊,并同步上传诊疗数据至区块链存证。更需建立《公民权利救济法》,明确维权受阻时的"国家代位诉讼"机制,让每个张坡都能获得免于恐惧的维权自由。

张坡的22天,丈量着法治文明与权力任性的距离。当精神病院的铁门比法庭传票更快抵达,当白色病号服成为新型"囚服",我们需要的不仅是某个民警的停职检查,而是一场刮骨疗毒的法治启蒙。

毕竟,今天我们在张坡病历上保持沉默,明天就可能在自己的诊断书上写下"社会性死亡"。让每个公民都活在免于"被精神病"恐惧的国度,这才是现代文明社会的及格线。