阅读此文前,诚邀您点击一下“关注”按钮,方便以后持续为您推送此类文章,同时也便于您进行讨论与分享,您的支持是我们坚持创作的动力~

文|临川

编辑|t

引言1934年,长征的路途如同一场惊心动魄的马拉松。刘少奇,这位当时并不显眼的革命领袖,竟然在这段历史的风口浪尖上扮演了至关重要的角色。你以为他只是默默跟随毛主席的脚步?

可有个问题始终困扰着人们——刘少奇为何能在长征结束后,从一个“默默无闻”的党内干部,迅速升格为党内的二号人物?他究竟做了什么“神操作”?这背后,究竟藏着怎样的政治智慧?

刘少奇的“冷遇”与长征前的“历练”

刘少奇的“冷遇”与长征前的“历练”如果你只看刘少奇在长征后的历史地位,可能会觉得他一路绿灯,风光无限。但其实,在这之前的刘少奇并没有那么闪亮,反而经历了相当长时间的“冷板凳”期。

你以为他在革命初期就是个风头无两的领袖?错了!刘少奇的党内地位起初并不显赫,反而经历过不少的“低谷”。

咱们从1930年代的一个事件说起,那时候的刘少奇其实是一个很低调的角色。最初,他在党内并没有什么太大的话语权,尤其是在中央苏区,大家都把目光集中在毛泽东、周恩来这些“大人物”身上。

而刘少奇的眼光,则始终放在如何稳住工人阶级的力量上。为什么这么说?因为他深知,工人阶级虽然人数不如农民,但却是革命的中坚力量。所以,他在红军里组织了很多针对工人的培训和教育,试图让大家的革命意识更加坚定。

但问题来了:这些工作虽然非常重要,但在党内的“人气”却不高,党内的某些领导层认为工人运动相对“偏远”,没有直接影响力,因此在一些重要的会议上,刘少奇甚至被“冷遇”。

这就像你一个班级的班长,每次开会都主动发言,却始终得不到老师的关注,反而那些成绩稍逊的同学总能得到更多的机会。对于刘少奇来说,这样的“冷板凳”期并不短,反而是一段重要的积淀。

其实,这段时间的“冷遇”并没有打消刘少奇的斗志,反而让他更加坚定了自己的战略眼光:革命不仅要打仗,更要有思想的力量。

正是通过这段“沉淀期”,他在长期的工作中积累了大量的政治经验,逐步明确了如何更好地组织人民力量,如何通过政治思想工作,去帮助更多的战士坚持到底。这一切,为他日后的长征贡献了铺垫。

再回到1934年,刘少奇刚刚结束了福建的工作,准备投入长征。这个时期,虽然他已经不是党内的“二把手”,但他确实为长征积累了不少经验。他把一个个看似不起眼的工作做得扎实稳妥,而这些稳扎稳打的“内功”,正是他在长征后能够崭露头角的基础。

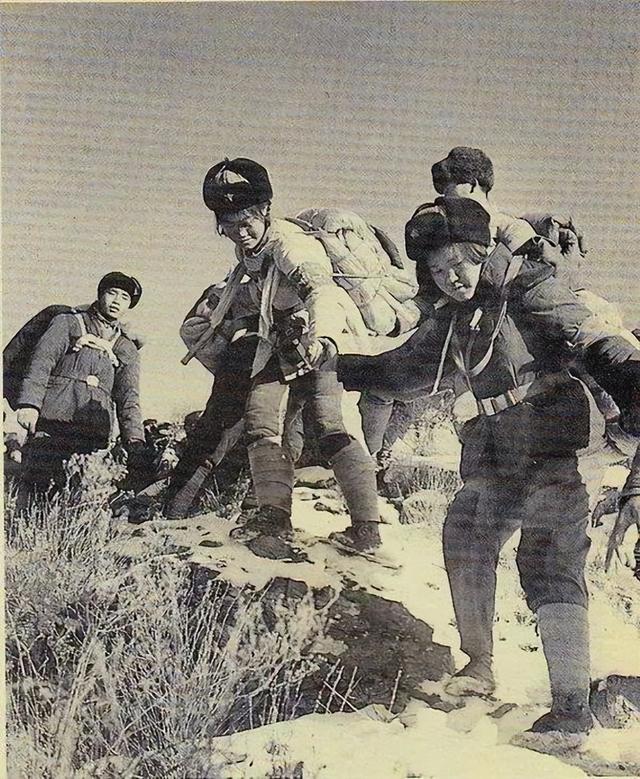

刘少奇的长征“亮点”好,咱们进入了刘少奇的“主场”。长征的路上,刘少奇的作用可不仅仅是跟着红军走,而是通过他的组织和政治工作,让红军在极其艰难的环境下,保持了持续的战斗力。

长征开始的时候,刘少奇并不是一个“战斗指挥员”,但他却被赋予了一个至关重要的任务——“政治思想工作”。这意味着,在红军一路艰难跋涉的过程中,刘少奇并没有停下来打麻将,而是始终在做一件事——“稳军心”。

在那种吃不饱、睡不稳的环境下,红军士兵的情绪和思想波动是十分剧烈的,刘少奇的工作就是让这些革命者们在极端困境中,依然保持革命的信念。

你可能会说,这个工作看似“简单”,但当时的环境异常复杂——敌军四面楚歌,长时间被困在敌人的包围圈中,毛泽东的战略方案也因王明、博古等人的“左倾”错误遭到质疑。

这时,刘少奇出手了——他在军队中宣传毛泽东的战略思想,强调坚守革命的路线,并在红军中大力推行“阶级觉悟”的思想教育,帮助士兵们理解革命的终极目标。

你可能不知道,在许多人看来,刘少奇的这些思想工作是“看不见的战斗”,是帮助红军从精神层面打败敌人的“隐形武器”。

比方说,在一次部队发生动摇时,刘少奇带领一队干部,给士兵们做了一场“思想动员”,让大家明白:即使前方的道路再艰难,也要坚持到最后。而这样的工作,恰恰是最容易被忽视的。

谁会注意到一个政治工作者,大家只会注意到毛泽东的军事指挥。正是因为刘少奇做好了这个“隐形战斗”,才确保了长征的胜利。革命不仅需要刀枪,更需要智慧和信仰,而刘少奇正是做了这个“信仰维度”的工作。

从1935年的遵义会议开始,刘少奇坚定支持毛泽东的路线,并积极推动党内对错误路线的反思。作为中央代表,他与其他领导人共同修正了错误的战略决策,提出了新的方向,这一系列决策直接影响了长征的后续战略。

从幕后到前台的政治家崛起当长征结束,大家在总结时可能会发现,刘少奇与其他长征中的领导人物相比,似乎显得不那么“夺目”。但你仔细想想,刘少奇的贡献恰恰体现在他背后默默耕耘的政治工作,以及他对革命战略的深刻理解与支持。

在长征结束后,刘少奇迅速从“冷板凳”上的沉淀者,变成了党内最为重要的领导人之一。你看,长征不仅是一次军事的考验,更是一次政治斗争。在这个过程中,毛泽东逐渐确立了自己的核心地位,而刘少奇无疑成为了毛主席最亲密的合作伙伴之一。

1945年,刘少奇被正式确定为党内二号人物,这个位置不是随便坐上的。他的党内地位上升,是因为他在长征期间积累了非常宝贵的政治经验,他不仅支持毛泽东,还能够站在党内大局的高度,帮助解决党内的分歧。

刘少奇的聪明之处在于,他始终没有选择“个人英雄主义”,而是把精力集中在如何推动整个党内的协调与发展。

他的这种“全局视野”和“集体主义”思想,使得他最终能够在党内占据一席之地,成为毛泽东坚强的左膀右臂。

而这一切,正是源于他在长征中表现出的组织能力和政治智慧。刘少奇并不是一个单纯的军人,而是一个具有深厚政治家的眼光和胆略的革命领导人。

从1934年到1945年,刘少奇的政治生涯在长征的淬炼下,经历了从“幕后英雄”到“前台巨星”的巨大蜕变。这其中的每一个步骤,都离不开他在长征期间对党内战略的坚定支持和对思想政治工作的深入投入。

参考资料

中共中央党史和文献研究院>>学术期刊>>《党的文献》.刘少奇在长征中.2017-02-28