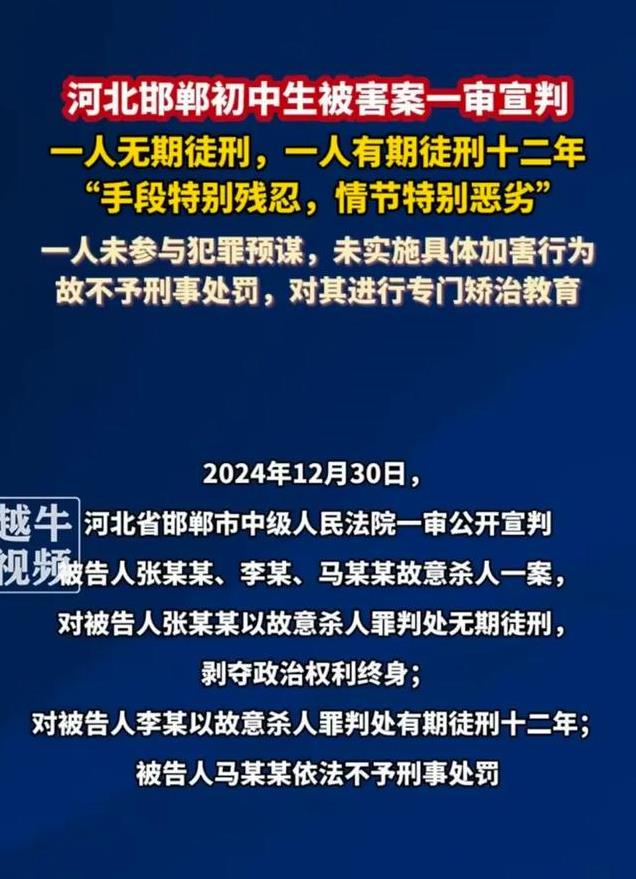

近日,邯郸初中生被杀案的判决结果引发了社会的广泛关注和热议。一人被判处无期徒刑,一人获刑 12 年,一人免除刑罚,这样的判决结果在公众心中掀起了波澜,也让我们不得不重新审视未成年人犯罪这一沉重的社会话题。

这起案件的发生,无疑是一场悲剧。一个年轻的生命消逝,几个家庭也因此陷入了痛苦的深渊。人们在为受害者感到痛心疾首的同时,也对犯罪者的行为感到愤怒和不解。这些未成年人,本应在校园里享受青春的美好,接受知识的熏陶,却为何走上了犯罪的道路?

从案件细节来看,背后反映出的是家庭教育的缺失、学校教育的不足以及社会环境的某些不良影响。在家庭中,或许父母的疏于管教、过度溺爱或者不良的家庭氛围,使得这些孩子未能形成正确的价值观和道德观。他们没有学会尊重生命、敬畏法律,在冲突面前选择了极端的解决方式。学校方面,虽然承担着教书育人的重任,但在学生的心理健康教育、法制教育以及矛盾纠纷的排查化解等方面,可能存在一定的漏洞。未能及时发现学生之间的问题,并进行有效的引导和干预,导致矛盾不断升级,最终酿成悲剧。

而社会环境中的一些不良因素,如网络上的暴力、血腥内容,以及现实生活中的一些不良社交圈子,也可能对这些未成年人产生了潜移默化的影响,使他们模糊了是非界限,误以为暴力可以解决一切问题。

再看此次的判决结果,无期徒刑的判处彰显了法律对严重犯罪行为的严厉惩处态度,即使是未成年人,当他们犯下不可饶恕的罪行时,也必须为自己的行为付出沉重的代价。这一判决维护了法律的尊严和社会的公平正义,向公众表明,任何侵害他人生命权利的行为都将受到制裁,不会因为犯罪者的年龄而有所姑息。

然而,对于 12 年有期徒刑和免除刑罚的判决,部分民众表示难以理解和接受。这反映出公众在对待未成年人犯罪问题上,存在着朴素的正义观与法律专业判断之间的冲突。从法律角度而言,未成年人在心智发育尚未完全成熟的情况下,其刑事责任能力相对有限,在量刑时需要考虑到其年龄、成长背景、犯罪情节以及悔罪表现等诸多因素,遵循教育、感化、挽救的方针和教育为主、惩罚为辅的原则。免除刑罚的那名犯罪者,可能在案件中起到的作用相对较小,且有法定的从轻、减轻情节,符合法律规定的免除处罚情形。但这在情感上对于受害者家庭和一些民众来说,是难以释怀的。

这也引发了我们对于未成年人犯罪法律制度的深入思考。一方面,现有的法律规定旨在给予未成年人改过自新的机会,避免因为一时的失足而被永远贴上罪犯的标签,使其能够在未来回归社会,重新做人。但另一方面,如何在保护未成年人权益和满足公众对正义的期待之间找到平衡,是一个亟待解决的难题。或许可以通过进一步完善未成年人犯罪的教育矫治体系,加强对判处刑罚未成年人的改造和教育力度,确保他们在服刑期间能够真正认识到自己的错误,学到知识和技能,为回归社会做好准备。

同时,全社会也应当从这起案件中吸取教训,加强未成年人的法制教育和道德教育,营造良好的家庭、学校和社会环境。家庭要注重言传身教,培养孩子健全的人格和良好的品德;学校要丰富教育内容,不仅关注学生的学业成绩,更要关心他们的心理健康和品德发展;社会各界要共同努力,净化网络环境,减少不良文化对未成年人的侵蚀。

邯郸初中生被杀案的判决结果虽然已经尘埃落定,但它给我们留下的思考却远未结束。我们期待通过这起案件,能够推动社会在未成年人保护、教育以及犯罪预防与惩治等方面不断进步,让类似的悲剧不再重演,让每一个未成年人都能在健康、安全、和谐的环境中茁壮成长,让法律在维护公平正义的同时,也能更好地实现对未成年人的关怀与救赎。