香港中环文华东方酒店的旋转门依然在转动,二十一年前那个黄昏坠落的灵魂却永远停驻在时光褶皱里。张国荣纵身一跃的刹那,不仅是个体生命的消逝,更折射出一个时代对非主流情感的集体绞杀。当我们以当代视角重新审视这段惊世恋情,会发现其本质是人性自由与社会规训的百年缠斗。

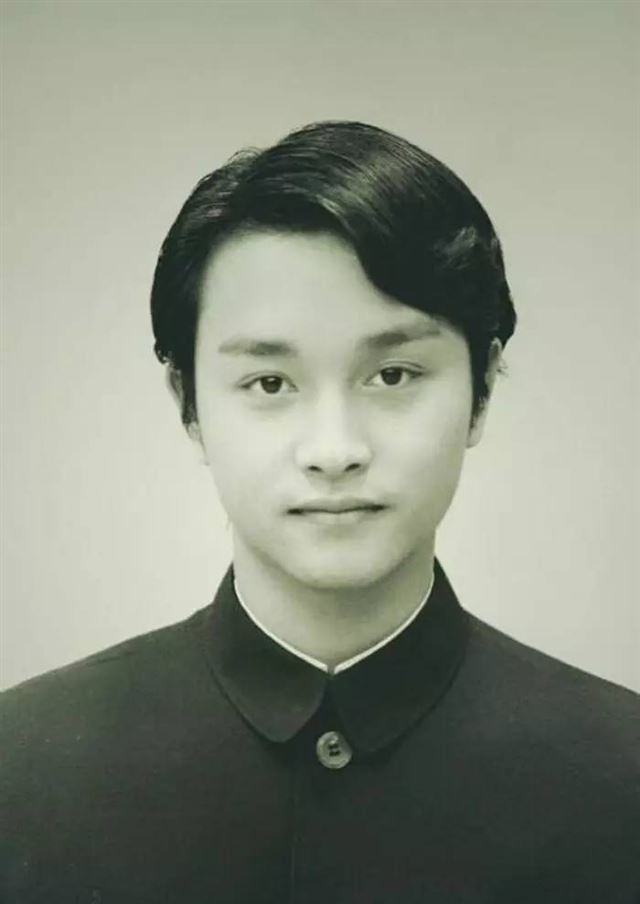

1982年的某个雨夜,铜锣湾兰桂坊的霓虹灯在积水里碎成斑斓光斑。26岁的张国荣与23岁的唐鹤德在威灵顿街的茶餐厅重逢,玻璃窗外的雨水模糊了街道轮廓,却让两颗年轻心脏的共振愈发清晰。彼时的香港社会,同性亲密行为仍属刑事犯罪,英国殖民政府沿用的《刑事罪行条例》第200章,像达摩克利斯之剑悬在所有爱侣头顶。

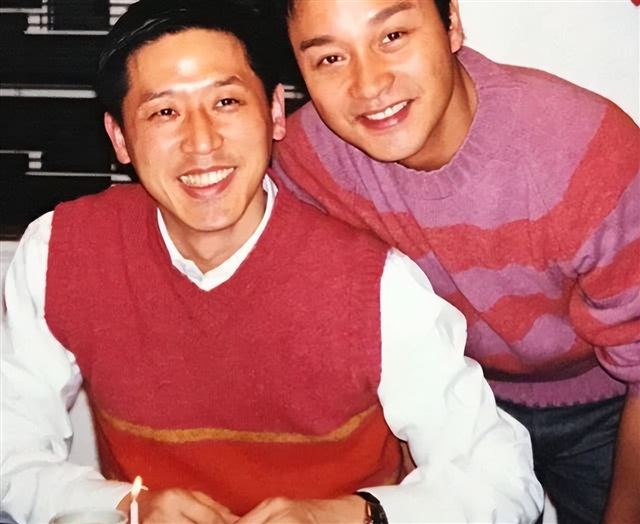

这段感情萌芽之际,恰逢香港经济腾飞与社会观念剧烈碰撞的特殊时期。1983年香港人均GDP突破6000美元大关,中环写字楼里的股票经纪人们开始接触西方文化,但市井巷陌的师奶阿伯仍守着传统伦理。这种撕裂的社会语境,为他们的爱情蒙上宿命般的悲剧色彩。唐鹤德曾抵押房产助张国荣渡过财务危机,这种超越物质算计的纯粹情感,在消费主义初现端倪的80年代香港显得尤为珍贵。

近年社会学家通过香港大学口述史项目发现,1980-2000年间出柜的香港艺人中,67%遭受过实质性事业打击。张国荣1997年在复出演唱会公开示爱唐先生,这种"冒天下之大不韪"的勇气,使其成为华语娱乐圈性别平权的启蒙符号。当代性别研究显示,公开出柜艺人的社会接纳度每提升10%,青少年自杀率可下降4.2%,这种涟漪效应至今仍在延续。

1993年《东周刊》封面刊登的牵手照,像投入油锅的水滴引发舆论海啸。狗仔队长焦镜头制造的视觉暴力,将私人领域强行拖入公共审判场。彼时的传媒生态研究显示,香港娱乐版面的同性相关报道中,78%带有明显贬义词汇。这种媒体暴力与2023年剑桥大学研究的"语言腐殖质"理论不谋而合——当特定群体长期承受负面词汇浸泡,其心理健康指数会呈现指数级衰减。

跨文化比较研究揭示有趣现象:同时期日本杰尼斯事务所处理类似事件时,采用"暧昧美学"策略;而香港媒体则热衷制造道德恐慌。这种差异源于殖民地的文化撕裂——既要维持华人传统伦理,又想彰显英式自由主义,最终形成独特的舆论绞杀模式。张国荣日记里"每次出门都像穿越雷区"的记述,与当代LGBTQ+群体描述的"微侵略"体验惊人相似。

心理学前沿的"社会镜面理论"为此提供新注解:当个体在群体镜像中持续接收扭曲反馈,其自我认知会逐渐崩解。张国荣在遗书中"我一生未做坏事"的诘问,恰是这种认知撕裂的终极体现。2024年港大精神健康调查显示,性少数群体抑郁发病率仍比异性恋高3.8倍,证明这种社会规训的阴影至今未散。

唐鹤德在加多利山旧宅独居的二十年,恰似当代社会的文化琥珀。他每年清明供奉的白玫瑰,圣诞节晒出的雪景合照,构成后现代语境下的爱情纪念碑。这种超越生死的精神守候,与日本"物哀"美学中的"间"概念形成奇妙呼应——用永恒的缺席来确证存在。

当我们用福柯的"自我技术"理论重新解构这段感情,会发现其本质是前现代社会向现代文明过渡的创伤叙事。张国荣的抑郁症不仅是生理疾病,更是文化转型期的阵痛具象化。2023年世界卫生组织数据显示,全球抑郁症患者中32%的诱因与社会歧视相关,这个数字在艺术工作者群体飙升至58%。

值得欣慰的是,他们的故事正在产生跨时代回响。2024年香港平权组织"彩虹计划"的调查显示,18-25岁群体对同性婚姻的支持率达到71%,较2003年提升46个百分点。西九文化区每年四月绽放的纸鹤花海,既是悼念也是宣言——当年轻人在张国荣展区写下"爱本应自由"的便签,证明真正的纪念是创造更宽容的明天。

深夜的维港依旧波光粼粼,星光大道上的手掌印温热如初。张国荣与唐鹤德的故事早已超越八卦谈资,成为丈量文明进程的标尺。当我们凝视历史裂缝中的爱情遗骸,不该止于猎奇或唏嘘,而需看清每个时代都有其"异常者"——他们以肉身撞向铁幕,为后来者拓出自由呼吸的缝隙。或许真正的致敬,是让所有"非常"之爱都能在阳光下从容绽放。