本文内容均引用权威资料进行撰写,文末已标注文献来源及截图,请知悉。

阅读此文前,诚邀您点击一下“关注”按钮,方便以后第一时间为您推送新的文章,同时也便于您进行讨论与分享,您的支持是我坚持创作的动力~

文|方丈

编辑|方丈

前言:“喌”——你可能从未见过这个字,但它的发音,你八成天天都在用。

这个字看似生僻,实则熟得不能再熟,只是我们说惯了,却从未想过它该怎么写。

它藏在某种情绪里,也出现在某些对话的结尾,听起来随意,写出来却让人一脸茫然。

为什么它会如此冷门?又为何如今的年轻人张口就来,却没几个能认出来?

追本溯源:"喌"的前世今生对很多人而言,"喌"可能只是一个陌生的符号。

但是,当我们追溯它的历史,却会发现它有着不简单的来头。

据考证,"喌"最早见于战国时期。

在距今两千多年前,秦国丞相李斯曾编订过一部《仓颉篇》,用来作为儿童的识字课本。

在这部课本中,就出现了"喌"字。

可见,在那个久远的年代,"喌"就已经开始被人们使用。

到了东汉时期,许慎编纂的《说文解字》中,也收录了"喌"字。

《说文解字》是中国第一部系统的字典,它的问世标志着汉字规范化的开始。

"喌"能在这部著作中占有一席之地,足以证明它在当时并非默默无闻。

当然,对于普通老百姓而言,他们未必能写出"喌"字,但是,"喌喌"的叫声却如影随形。

在南方的一些农村,人们习惯用"喌喌"来呼唤鸡,这一声声呼唤,几乎成了童年记忆的标配。

"喌"就这样以一种特殊的方式,融入了中国人的日常生活。

千姿百态:从甲骨文到简体字,汉字进化之路"喌"字的历史,只是汉字发展长河中的一朵浪花。

作为世界上最古老的文字之一,汉字走过了一条漫长而曲折的进化之路。

最早的汉字,要追溯到商朝的甲骨文。

那时,先民们在龟甲和兽骨上刻下神秘的符号,用以占卜和祭祀。

这些符号就是甲骨文,它开启了汉字的源头。

到了秦朝,随着统一多民族文字的需要,汉字进入了篆书时代。

秦始皇推行"书同文",把小篆定为官方文字。

小篆优美工整,为后世所推崇。

司马迁在《史记》中就有"秦灭六王,初兼天下,丞相李斯乃奏同之,罢其不与秦文合者"的记载。

汉唐时期,随着写作工具的变革,汉字步入了楷书时代。

楷书的出现让汉字步入成熟期,魏碑和九成宫醴泉铭就是这一时期的代表作。

唐代颜真卿、柳公权等人的书法,更是将楷书艺术推向巅峰。

宋元以后,随着刻印技术的进步,汉字趋于简化。

明代中叶出现了草写字体,清代中叶又出现了俗体字。

这些都是为了适应日益增长的信息传播需求。

新中国成立后,为提高识字率,政府对汉字进行了系统的简化。

1956年和1964年,先后公布了两批简化字,使得常用汉字的笔画大大减少。

回望汉字的发展史,我们会发现,每一次变革都是为了适应时代的需求。

从甲骨文到简化字,汉字或繁或简,但传承文化的使命始终没有改变。

正是一代代文字的记录,才铸就了中华文明延绵不绝的血脉。

"喌"虽然只是其中的一员,却也见证了这段波澜壮阔的历史。

大道至简:常用不过三千字,生僻字何以得以保留?如今,汉字的数量已经超过10万。

然而,据调查,现代人日常使用的常用字也就3000多个。

我们不禁要问,那些不常用的汉字,尤其是生僻字,还有保留的必要吗?

事实上,在信息爆炸的时代,连3000常用字都未必能全部掌握,更遑论那些偏僻的字符。

很多人写字时常常有"提笔忘字"的尴尬。

再加上电子时代的来临,手写已然成为一种奢侈,不少汉字正面临着失传的危机。

那么,我们能不能就此告别生僻字,让它们随风而逝呢?答案是否定的。

虽然生僻字不常用,但它们却是汉字文化不可分割的一部分。

每一个汉字,都凝结着先人的智慧,都承载着深厚的文化内涵。

生僻字的存在,见证了汉字的发展脉络,也丰富了汉语的表达。

有人统计过,在《史记》、《资治通鉴》等古籍中,生僻字的使用率很高。

如果我们对生僻字一无所知,那就很难真正读懂这些经典。

可以说,生僻字是通往古代文明的一把钥匙,它们帮助我们破解古籍中的奥秘,领略先贤的思想境界。

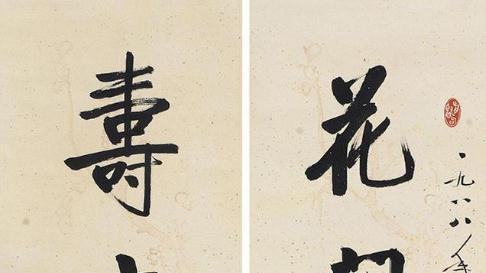

此外,生僻字还有着特殊的艺术价值。

很多生僻字,都有着独特的字形结构和美学意蕴。

在书法艺术中,一些生僻字常常成为点睛之笔,让作品更添韵味。

倘若失去了这些字,中国书法的魅力也会大打折扣。

因此,即使在快节奏的现代社会,我们也应该给生僻字留下一席之地。

与其说它们是"鸡肋",不如说是"瑰宝"。

虽不常用,但总有用到的时候。

它们的存在,不仅丰富了汉语,也让中华文明更加绚丽多彩。

作为传承中华文化的一代,我们有责任和义务去守护这些文化遗产,不让它们在时光的洪流中湮没。

抛砖引玉:语文学习,生僻字该如何对待?

讨论了生僻字的意义,我们再回到现实,尤其是对孩子的语文教育而言,生僻字该如何对待呢?

在应试教育的大环境下,很多家长和教师都把生僻字视为畏途。

毕竟,考试时难见生僻字的踪影,花大力气去学,性价比似乎不高。

久而久之,不少孩子对生僻字敬而远之,视其为"洪水猛兽"。

然而,语文学习绝非只为应试。

更重要的是培养人文素养,激发探索语言的兴趣。

生僻字虽不常考,但学习它们却大有裨益。

首先,识记生僻字,有利于扩大知识面。

每一个生僻字,都代表着一个特定的概念。

了解这些概念,就等于打开了一扇新的窗户,能让孩子的视野更加开阔。

很多科技术语、文学典故中都藏着生僻字,懂得这些字,就能让孩子在学习中如鱼得水。

其次,学习生僻字,能提高文字敏感度。

汉字的组成多有意符和音符,生僻字也不例外。

当孩子在学习生僻字时,就会自然而然地去分析字的结构。

久而久之,他们对文字的敏感度就会大大提高。

即使遇到陌生的字,也能通过旁征博引,去推断字义。

这种能力,无疑是语文学习的基本功。

再次,了解生僻字,还能培养人文情怀。

每一个字的背后,都有一段历史渊源。

比如,学习"喌"字,就能引出一段关于农耕生活的话题。

在这个过程中,孩子不仅能了解先民的生活智慧,也能感悟人与自然和谐相处的哲理。

这些看似枯燥的字符,其实都蕴藏着丰富的人文价值。

因此,对待生僻字,我们不妨抱着一种开放包容的态度。

与其回避,不如趁机引导孩子主动探索。

在识字的过程中,鼓励他们去查阅字典,去追根溯源。

通过对生僻字的学习,不仅能拓宽知识视野,更能感悟汉字的独特魅力。

这无疑是语文学习的一大乐趣所在。

当然,学习生僻字也要把握分寸。

毕竟,在有限的时间内,我们不可能穷尽所有的字。

因此,不必刻意追求多少,而应注重学习的深度和广度。

与其背诵生僻字表,不如多去阅读经典,在实际运用中去感悟字义。

只有在不断的积累和运用中,才能真正掌握生僻字的奥秘。

尘埃落定:"喌"的今生何如?"喌喌"的叫声,曾经回荡在无数人的记忆中。

然而,随着时代的变迁,这个字正渐渐淡出人们的视线。

在信息时代的浪潮下,它似乎已成为一个"濒危物种"。

对很多80后、90后而言,童年难忘外婆"喌喌"唤鸡的情景。

那时,夕阳西下,鸡群却四散纷飞,躲在田埂下、草丛中,外婆一边撒米,一边"喌喌"地呼唤。

闻声,鸡群才又聚拢在一起。

如今,当我们再次听到"喌喌"的叫声,仿佛又回到了那个纯真烂漫的年代。

然而,伴随着城市化的加速,越来越多的年轻人告别了农村,也渐渐忘却了这个字。

是否还会有人教孩子认识"喌"字,是否还会有人用"喌喌"的叫声唤鸡,未来还是个未知数。

但可以肯定的是,"喌"所承载的情感记忆,已经深深烙印在一代人的心中。

就像电影《舌尖上的中国》所言,正是这些细微的记忆,铸就了中国人独特的乡愁。

"喌"虽只是一个小字,却承载着我们对故乡、对自然的眷恋。

或许,它注定不会成为新时代的宠儿,但作为一个情感的符号,"喌"已经超越了文字本身,成为了一代人心灵的寄托。

在神州大地上,像"喌"这样的生僻字还有很多。

它们或许不再常用,但却值得我们去记录、去传承。

因为一个民族的文化,不仅仅在于惊天动地的发明创造,更在于细水长流的薪火相传。

正是一个个看似不起眼的字,串联起了中华文明的血脉。

守护住这些文化符号,就是守护住我们的根。

结语一曲"喌喌"叫声,拨动了岁月的琴弦。

今天,让我们以"喌"为引,重新审视那些被遗忘的生僻字。

它们也许不再时髦,却是我们打开传统文化宝库的钥匙。

下一次,当我们再遇到生僻字,不妨驻足凝望,用心聆听,或许你会听到古人低吟浅唱,会看到岁月变迁的身影。

这些蕴藏在方寸间的文字,承载了中华民族的奋斗史、智慧史。

我们有责任,将这笔宝贵的文化遗产,一一述说,代代相传。

信息来源:

裘锡圭.《文字学概要》.商务印书馆,1988.

李朝霞,李雨芯.浅谈生僻字的收录与规范.《咸宁学院学报》,2012,(03):117-119.

袁晖.也谈汉字的繁简得失.《语言文字应用》,1996,(02):17-18.

张玉金.《生僻字应用手册》.商务印书馆,2013.

杨润陆.论生僻字教学的多元性.《语文建设》,2014,(12):13-18.

废话连篇,真污人眼!

结果我还是不知道怎么读。我们这边唤鸡是咕咕咕咕