一部叫《家里家外》的家庭短剧,把投资更大的《北上》甩在后头,连续两周坐在收视冠军的位置上。

这事让我想起去年有部小成本电影爆冷的事,看来观众的口味真在变。

《家里家外》讲的就是普通人家那些事。

我邻居张姐说,上周看剧里老太太藏私房钱,突然想起自己妈也这么干过,当时就笑出声了。

反观《北上》拍的是运河历史,画面确实大气,但普通人看着就像参观博物馆,走马观花转一圈,留不下太多印象。

现在人下班回家,就想看点能放松的。

有观众在论坛留言,说看《北上》得正襟危坐,看《家里家外》能瘫在沙发上嗑瓜子。

这话虽然夸张,倒也说中现实。

去年好几部职场剧被吐槽,不是总裁爱上灰姑娘,就是实习生三个月当总监,观众早看腻了这些套路。

这次《家里家外》能火,关键是抓住了真实感。

菜市场砍价能砍五分钟,孩子写作业磨蹭到半夜,这些细节不加滤镜直接端上来。

我同事老李说,有集演老人被电信诈骗,和他爸上个月经历的一模一样。

这种剧看着不累,还能和家里人找到聊天话题。

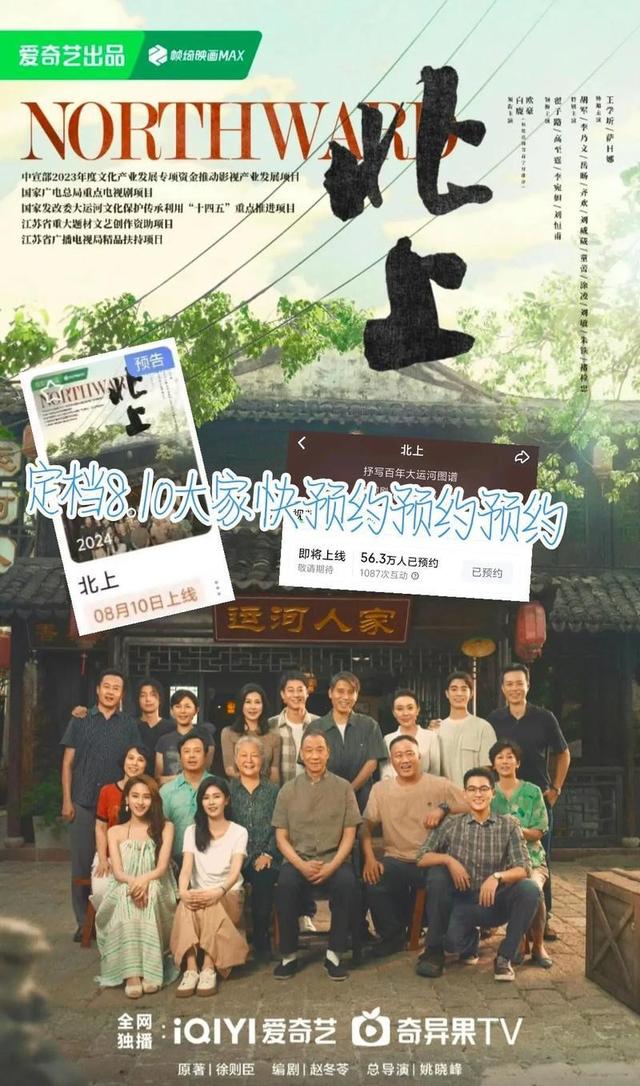

《北上》团队肯定没想到会输。

他们请了影帝影后,服化道都是顶配,预告片剪得像电影大片。

但问题出在太端着,运河边的爱恨情仇离普通人太远。

有观众调侃,看完全剧都没记住运河多长,光记得男女主换了二十套衣服。

这事给行业提了个醒。

前几年流行拍甜宠剧、大女主剧,现在观众开始用遥控器投票。

数据显示,今年现实题材剧收视率整体上涨15%。

制作方得想清楚,到底是追热点,还是踏踏实实拍老百姓的真生活。

还有个现象值得注意。

《家里家外》里没有绝对反派,婆婆嫌媳妇乱花钱,转头又把退休金塞给孙子报补习班。

这种复杂的人性更接近现实。

有年轻观众说,看完突然理解父母催婚的心态了,虽然还是不认同,但至少知道他们怎么想的。

平台数据也印证了这个趋势。

家庭剧的完播率比言情剧高两成,观众更愿意看完全集。

有个数据很有意思,35岁以上观众贡献了《家里家外》六成收视,但弹幕里年轻人讨论得也很热闹。

这说明好故事能打破年龄界限。

不过话说回来,现实题材也不好拍。

去年有部剧照搬社会新闻,被批消费苦难。

《家里家外》聪明在既反映问题,又留了温暖底色。

像养老院那集,老人开始闹着回家,后来在院里找到棋友,这种处理让人看着不绝望。

现在观众眼光越来越毒。

剧组有没有用心,从细节就能看出来。

有场戏是全家吃晚饭,桌上摆着昨天的剩菜,女儿碗里还粘着饭粒。

这种真实感不是靠灯光能打出来的,得真的观察过生活。

投资方可能得调整思路了。

大IP+流量明星的套路开始失灵,好剧本才是硬通货。

《家里家外》编剧采访里说,剧本改了三年,每个角色都有原型。

这让我想起二十年前的《贫嘴张大民》,也是靠真实生命力成为经典。

当然不是说历史剧没市场。

《雍正王朝》重播那么多次,说明关键在怎么讲好故事。

这次《北上》吃亏在既想严肃又想讨好观众,结果两头不靠。

有历史迷吐槽,想看漕运兴衰变成看男女主谈恋爱,不如改名叫《运河绝恋》。

观众的成长速度比想象中快。

五年前还吃香的车祸失忆梗,现在拿出来肯定被群嘲。

大家更想看到自己的生活被认真对待,而不是活在编剧造的梦里。

就像有人说的,我们不需要在剧里找刺激,能在剧里找到自己就挺好。

这事还有个意外收获。

听说不少学校老师推荐学生看《家里家外》,说比思想品德课管用。

有集讲单亲妈妈带孩子,既没卖惨也没灌鸡汤,就平实讲怎么平衡工作和家庭。

这种剧的社会价值,可能比收视率更重要。

影视行业总爱说寒冬,其实好故事从来不缺观众。

这次《家里家外》的成功证明,真诚才是必杀技。

与其花大钱请明星,不如把钱花在打磨剧本上。

毕竟观众的眼睛是雪亮的,遥控器投票比什么奖杯都实在。

最后说句实在话,作为普通观众,我们不在乎什么行业趋势,就想看到能打动人的好剧。

《家里家外》做到这点,所以它该赢。

希望这次能给行业带来点改变,多拍些普通人的悲欢,少搞些虚头巴脑的东西。

毕竟生活本身,就是最好的剧本。

(免责声明)文章描述过程、图片都来源于网络,此文章旨在倡导社会正能量,无低俗等不良引导。如果涉及版权或者人物侵权问题,请及时联系我们,我们将第一时间删除内容!如有事件存疑部分,联系后即刻删除或作出更改。