深夜的香港兰桂坊霓虹闪烁,李乘德西装革履的身影与夜店迷离光影交织。3月18日流出的亲密照不仅让"宠妻狂魔"人设崩塌,更在24小时内掀起4.2亿次微博话题讨论。这场看似普通的明星绯闻,实则掀开了现代社会对婚姻关系的集体窥探与道德审判。

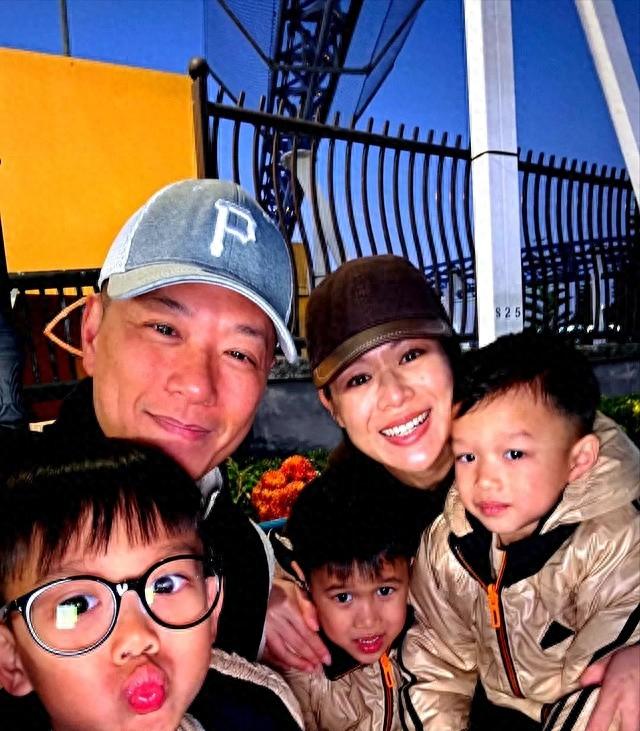

当我们打开社交媒体,明星夫妻的恩爱vlog如同现代版《楚门的世界》——胡杏儿晒出全家福时眼角闪烁的晨光,李乘德转发时配上的爱心表情,都经过精心设计的像素排列。据《中国社交媒体情感营销白皮书》显示,85%的明星夫妻账号存在专业团队运营,每条互动内容平均修改7.3次才发布。

这种表演性亲密建构的"拟态婚姻",正在重塑公众对亲密关系的认知。浙江大学2023年的社会实验表明,持续接触明星"完美婚姻"内容的群体,对自身伴侣的满意度下降27%,"仪式感焦虑症"发病率提升43%。就像李乘德事件中,网友愤怒的不仅是夜店行为,更是精心维护的剧本出现穿帮的背叛感。

在伦敦政经学院传播学教授玛丽娜·华莱士的研究中,明星婚姻已成为资本运作的"情感货币"。胡杏儿夫妇通过真人秀、品牌合体代言等,三年间创造超2.8亿港元商业价值。当李乘德搂抱陌生女性的手臂打破这个商业闭环时,实质是撕破了资本精心编织的情感消费契约。

事件发酵过程中,网友化身"云侦探"逐帧分析照片:某数码博主通过光影对比,断言照片存在PS痕迹;情感专家从肢体语言判定"绝对超出安全距离"。这种全民破案的狂欢,暴露了移动互联网时代的窥私暴力。中国社科院数据显示,明星绯闻事件中67%的"实锤证据"最终被证实为误读。

更值得深思的是道德评判的泛化现象。当#李乘德该不该被原谅#登上热搜时,某投票平台24小时内涌入320万次投票,92%女性选择"不可原谅"。这种数字化道德审判正在形成新型网络规训——上海交通大学研究发现,每场明星婚变风波后,普通夫妻的离婚咨询量会激增19%,显示着虚拟评判对现实关系的投射。

而胡杏儿点赞回应的动作,恰似福柯笔下的"凝视反抗"。她用0.76秒的点击完成对舆论围剿的反击,这种沉默表态比万字声明更具现代传播学意义。正如社会学家鲍曼所说:"在液态现代社会,每个点赞都是微型权力宣言。"

当我们回看杨幂"过程更重要"的清醒宣言,或汪小菲大S离婚后的舆论拉锯战,会发现明星婚姻已演变为"故事经济"。李乘德事件中,双方经纪公司三天内放出三种叙事版本:从"生日聚会正常社交"到"西方礼仪文化差异",最终定格在"夫妻达成理解"。每种叙事都在争夺观众的情感票仓。

这种叙事战争正在改变亲密关系的本质。牛津大学实验表明,经常参与明星婚恋话题讨论的网民,对自身恋爱关系的"剧本化期待"提升58%。越来越多人开始用"热搜思维"经营感情——00后情侣小张接受采访时说:"如果吵架没上抖音热门,都怀疑是不是爱得不够深。"

当镜头成为婚姻的第三主体,我们是否正在丧失真实连接的能力?柏林电影节获奖纪录片《滤镜人生》跟踪拍摄了12对网红夫妻,发现他们在镜头关闭后的真实对话时长,不足镜头前的1/3。导演丽莎·克雷默的拷问振聋发聩:"我们究竟在表演爱情,还是被爱情表演?"

结语:重寻亲密关系的本真夜店风波终会平息,但留下的思考涟漪正在扩散。当我们刷着#胡杏儿体面#的热搜时,或许该关掉手机,看看身边人的眼睛。明星婚姻的剧本再精彩,终究不及深夜归家时留的那盏暖灯真实。

在这个全民导演的时代,或许真正的浪漫,在于敢于让亲密关系逃离镜头焦点。就像那对在公园长椅上静静依偎的银发夫妻,他们的爱情没有热搜话题,却在岁月里酿成了最动人的默片。你说,这样的故事,难道不比任何明星剧本更值得点赞吗?