科举制度作为中国古代选拔官员的一种重要方式,在南宋时期(1127-1279年)得到了进一步的发展与完善。然而,在这一时期,科举制度也暴露出了一些固有的矛盾与问题。本文将关注南宋时期的科举制度,分析其选拔特点与存在的矛盾,并结合历史背景进行探讨。

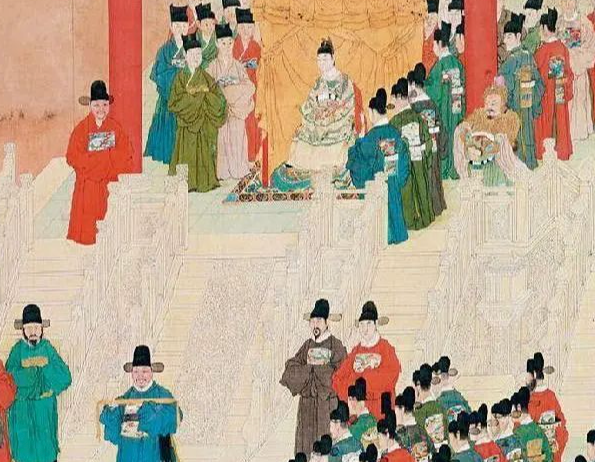

南宋时期,科举制度在选拔官员方面具有明显的特点。首先,南宋加强了科举考试的严格性与公正性,力图选拔出品学兼优的人才。考试内容涵盖了儒家经典、史书、诗词等多个领域,旨在全面测试考生的知识储备与文学素养。此外,南宋还设立了殿试环节,由皇帝亲自主持,以确保科举选拔的公正与权威。在这一制度下,许多杰出的文人、政治家得以脱颖而出,为南宋政治、文化的繁荣作出了重要贡献。

然而,在南宋时期,科举制度也暴露出一些难以解决的矛盾与问题。首先,南宋科举制度过于注重文学素养与经典知识的考核,导致考试内容与实际政治需求脱节。尽管科举考试选拔出了许多文学才子,但这些人才未必具备治理国家的能力。其次,南宋时期的科举制度容易受到权贵阶层的操控与干预,使得科举选拔的公正性受到挑战。一些权贵家族通过操纵考试结果,为子弟谋取官职,导致科举选拔的人才质量受到影响。此外,科举制度使得社会阶层渗透变得困难,不利于社会的进步与发展。

南宋时期的科举制度面临的矛盾与问题,与其历史背景密切相关。一方面,南宋作为一个偏安江南的政权,面临着严峻的外部压力。为了维护政权的稳定,南宋皇室与士人阶层形成了共同利益,进一步加强了科举制度在政治体制中的地位。另一方面,南宋士人阶层为了维护自身的地位和利益,倾向于维持现有的科举制度,以保持对政治、经济、文化等领域的控制。这种历史背景使得南宋时期的科举制度矛盾愈发凸显,难以调和。

面对科举制度中的矛盾与问题,南宋政府采取了一系列措施进行改革与调整。首先,南宋政府尝试推行举人选拔制度,以选拔地方人才,增加科举考试的实用性。同时,南宋政府还对科举考试内容进行了一定程度的调整,试图使之更加符合实际政治需求。然而,这些改革措施并未从根本上解决科举制度中的矛盾与问题,科举制度依然面临着诸多挑战。

综上所述,南宋时期的科举制度既有明显的选拔特点,也存在着一些难以解决的矛盾与问题。科举制度的矛盾反映了当时政治、经济、文化等诸多方面的矛盾与冲突,也提示着南宋政权所面临的诸多挑战。当今社会,在借鉴古代科举制度的优点的同时,也应对其存在的问题进行深入反思,以促进人才选拔制度的发展与完善。

在总结南宋时期的科举制度特点与矛盾时,我们应认识到科举制度在历史发展中的地位与价值。科举制度虽然存在诸多问题,但在当时的历史条件下,依然为国家选拔了大量优秀人才,为南宋政治、文化的繁荣作出了贡献。在今天,我们应当从历史的角度审视科举制度,从中汲取智慧,为构建更加完善的人才选拔制度提供借鉴。