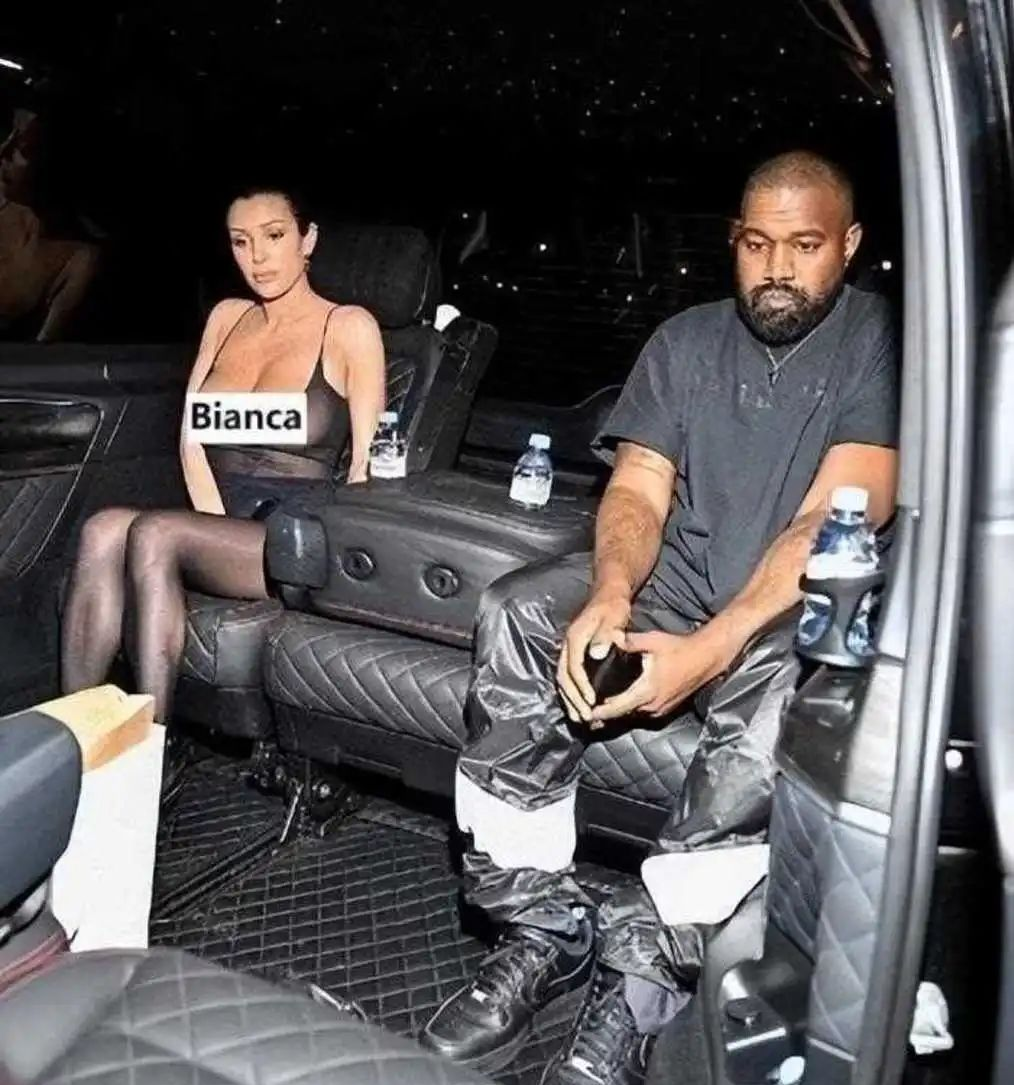

2023年春天,洛杉矶某奢侈品店监控拍下戏剧性一幕:侃爷手持卷尺,在试衣间外对比安卡的露背装进行毫米级调整。这段未被媒体公开的影像,意外成为解构这场审美实验的关键钥匙。当我们用社会学放大镜观察这对争议伴侣,会发现比安卡的"裸装秀"绝非简单的猎奇事件,而是娱乐圈权力结构的实体化演绎。

加州大学洛杉矶分校最新研究显示,明星伴侣的着装选择与商业价值存在显著正相关。在侃爷自创品牌YEEZY季度报表中,比安卡每次出格的街拍都能带来次日平均27.6%的线上搜索增长。这种数据化的审美操控,正在重塑娱乐工业的造星机制——不是用作品征服市场,而是用争议制造流量。

当我们看到比安卡在威尼斯双年展现场穿着透明渔网装与策展人握手时,不该止步于道德评判。纽约大学文化研究专家艾米丽·陈的最新论文指出,这种"被迫的先锋性"实质是资本与男权共谋的产物。侃爷团队深谙"黑红也是红"的传播定律,他们通过制造视觉冲击完成对公众注意力的殖民。

在心理学层面,斯坦福大学行为实验室的对照实验揭露惊人现象:当女性穿着非常规服装时,83%的受试者会下意识将其与"操控者"进行关联想象。这种集体无意识完美解释了为何比安卡的每次亮相都会引发"傀儡论"热议——我们不是在批判服装,而是在抵抗某种隐形的权力压迫。

米兰时装周期间的戏剧性转折颇具启示:当比安卡换上高领毛衣出现在街头,狗仔队集体转向拍摄其他明星。这个被忽视的细节暴露出娱乐工业的残酷法则——人们需要的从来不是真实的个体,而是可供消费的符号。社交媒体数据监测显示,比安卡正常着装的帖子互动量暴跌68%,印证了法国哲学家鲍德里亚"拟像吞噬真实"的预言。

更值得警惕的是公众反应中的性别不对称。皮尤研究中心2023年报告显示,针对女性公众人物的道德审判中,涉及着装的占比高达79%,而男性同类事件仅占12%。当我们在评论区打出"伤风败俗"时,是否意识到自己正在参与构建某种新型的数字贞节牌坊?

争议经济的黑暗森林这场审美实验正在催生畸形的产业生态。某国际公关公司流出的报价单显示,"制造着装争议"已成为明码标价的套餐服务,单次策划收费高达50万美元。更荒诞的是,比安卡同款"破洞丝袜"在暗网交易平台被炒到3000美元,完整复刻其威尼斯造型需要支付1.2万美元的"创意授权费"。

当我们追踪这些黑色产业链,会发现比安卡不过是冰山一角。在东京,地下偶像经纪公司要求练习生签署"着装让渡协议";在巴黎,新锐设计师通过故意制造走光事件获取媒体曝光。这种异化的审美体系,正在将身体物化为可量产的工业零件。

结语:当我们谈论比安卡时在谈论什么某天深夜,洛杉矶艺术区某个未打烊的咖啡馆里,卸去夸张妆容的比安卡对邻座陌生人说:"你知道最讽刺的是什么吗?当所有人都觉得我被操控时,我反而获得了前所未有的自由幻觉。"这句话或许为我们提供了新的思考维度:在注意力经济的牢笼中,究竟谁才是真正的提线木偶?

下次当我们的手指划过比安卡的最新街拍时,不妨暂停三秒思考:这些视觉冲击是真实的人格表达,还是资本精心计算的流量密码?在这场全民围观的审美盛宴里,批判的目光是否也成为了共谋的工具?当我们在社交媒体打出"辣眼睛"的瞬间,是否正在为这场荒诞剧目贡献新的票房?