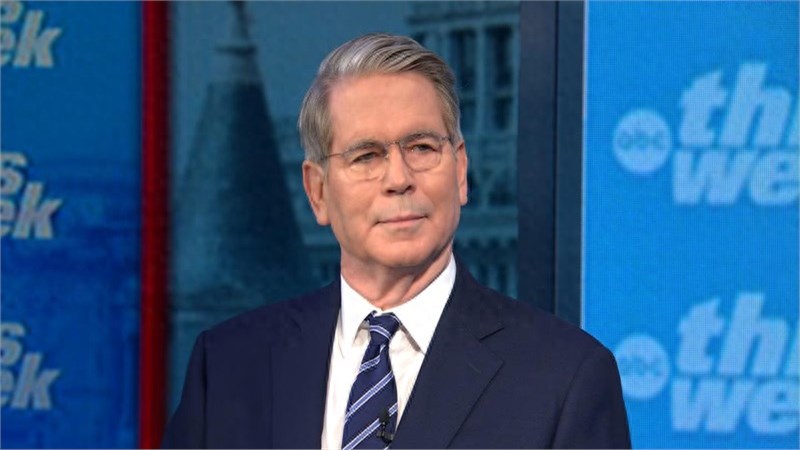

4月28日,当美国财长贝森特在CNBC上抛出“中国必须让步,否则升级禁运”的狠话时,美国零售商却苦于货架难以填满、呼吁国会勿再加码对华关税。

一边是贝森特承认“125%关税不可持续”,一边却威胁加码禁运,看似“强硬”的表态背后,美国内部早已暗流涌动。

美国“升级威胁”的三大动因与致命矛盾

现在“谁都承受不起失败”的这种情形里,美国财长贝森特忽然摆出强硬态度可不是无缘无故的。

从搞政治表演到对产业感到焦虑,还有对社会危机开始倒数计时,每一处隐患都在显现出美国对华政策内部的混乱状况。

政治作秀掩盖经济颓势

贝森特在早年有个名声叫“相对温和派”,可现在他变得强硬了,并且这一转变刚好跟2026财年预算削减儿童保育、住房等关乎民生的项目是同时发生的。

这就让人忍不住去怀疑他是不是打算通过“关税升级”这种方式,把国内民众对于经济下滑的注意力给转移开。

产业空心化的焦虑投射

从苹果供应链的问题能很明显地看出来,美国一直喊着要“让产业回流”,可实际上中国在苹果核心供应商里占了47.64%。

这个数字背后隐藏着一件无法被替代的事情,郑州工厂如果停止生产,苹果每周会损失10亿美元。

换句话说,美国对中国采取的那种“强硬姿态”没法一直持续下去,主要是因为他们在高技术领域的那种脆弱情况,比人们想象当中要严重得多。

关税“累退效应”引爆社会危机

关税最先给美国的低收入群体带来了冲击。

数据表明,大约80%的关税成本最终由中低收入的消费者承受。

这个“不公平”从经济层面演变成社会问题意味着,大量民众产生抵触情绪,并且引起国内政治局势新一轮的混乱。

中国反制策略的“四维防御网”

相比美国的“只说不做”,中国采取的应对办法更扎实稳健。

从粮食能自己产自足,到外贸市场有多种类型,接着到产业链有很强的韧性并不断升级,还有金融方面有保障,中国好像已经构建起了一个包含四个方面的安全网。

让美国所谓“禁运”威胁很难达到真正的“扼杀效果”。

全球产业链的“蝴蝶效应”与博弈临界点

当贸易跟科技搅和在一起,成了地缘经济的敏感之处,这场博弈所波及的范围恐怕要远远超过中美。

从汽车行业到零售商家,接着到印度等第三方国家,全都被卷入了这股“蝴蝶效应”之中。

汽车业的生死时速

要是禁运扩大了,那美国本土的零部件供应不上的危机就会很快显露出来。

对于1.2亿辆存量车而言,30%50%的维修成本上涨将威胁到大量中低收入人群的出行需求。

零售商的反戈一击

沃尔玛早就表明态度了,告诉大家货架清空有倒计时。

要是高关税政策一直往上涨,像Target和Costco这样的零售商肯定会一起去游说国会,就盼着能别再搞这种没什么实际好处坏处可考量依据的“政治赌博”了。

这就表示商家自己明白,要是没有中国制造帮忙,这些零售大腕儿估计连圣诞购物季都挺不过去。

美企的“暗度陈仓”

在这样的博弈当中,美国企业也不是完全按照政府的策略来行动,而是更愿意采取“两面下注”的做法。

就像高通有可能会把5G芯片的生产线迁移到越南,可它60%的原材料依旧得从中国进口;

美光科技在中国的销售额占它全球营收的57%,并且还在继续增加合肥工厂的生产能力。

这种事后补救似的“暗度陈仓”行为让人们清楚地看到“去中国化”喊得很凶,但在实际操作中并没有完全落实。

印度协议的双刃剑

美国确与印度签署了大量协议,涉及IT外包、仿制药等多个行业,但实际上,印度自身也有60%-70%的太阳能板依赖中国硅片供应,而它又希望美国能转让F-16或其他先进军机生产线。

可以说印度在寻求弯道超车,但美国却难以给出实质性的“替代中国”方案。

这使得那所谓的“美印合作”看上去有些空洞,更像是一场搞政治营销的表演场所。

结语

这场中美之间的关税升级博弈,本质上就是一场为了全球化所带来的好处的分配权而展开的较量。

当贝森特在IMF会议期间不得不与中国低调接触,力求所谓“金融稳定”,当特斯拉上海工人加班赶制运往美国的电池,当美国农民在田地里种出反对加税的“标语大豆”,我们不难看出,经济规律已给出最清晰的答案。

中美两国经济相互依赖的程度非常深,光靠嘴上喊喊或者摆出强硬的样子,是没办法轻易把这种联系切断的。

更何况如今的中国所掌握的优势,涵盖了苹果的流水线、特斯拉的电池仓、沃尔玛的货架和硅谷的稀土,这些资源与产能都是国际产业链中不可或缺的环节。

要是美国政客还打算接着挥舞已经过期的“冷战剧本”,那就只会加快内部通货膨胀跟社会矛盾的爆发速度。

说白了这场“谁都输不起”的较量不会因为争吵就轻易得出个结果。

要是美国到了那种极其极端的地步,极有可能由于对对手做出错误的判断,反倒让自身的经济风险升高。

在这个全球产业无可分割的时代,任何一方都无法抛弃对方,真正能胜出的,只会是审时度势、稳健应对的智慧与策略。