近日,俄罗斯与伊朗签署联合研发350纳米光刻技术的协议,如同一颗投入国际舆论场的石子,激起西方媒体的层层涟漪。美国《华尔街日报》以"中俄科技同盟破裂"为题渲染紧张氛围,英国BBC则抛出"东方阵营技术内讧"的论断,试图将这份象征意义大于实质的技术协议,包装成一场地缘政治剧变的序幕。然而,当我们将视线穿透西方媒体的叙事迷雾,便会发现这场所谓的"技术革命",不过是全球化产业链条中一段耐人寻味的插曲。

一、350纳米技术的"考古发现"与市场真相

俄伊双方高调宣布的350纳米光刻技术攻关,本质上是一次面向20世纪末期技术水平的"考古发掘"。该技术节点在1995年即被英特尔突破,如今全球半导体产业已推进至3纳米制程时代。即便在民用领域,深圳华强北的山寨芯片作坊早在2020年就实现了40纳米工艺的量产。这种技术代差的戏剧性对比,恰似用蒸汽机车图纸回应高铁时代的挑战。

更具现实意义的数据来自中国海关总署:2024年中国对俄芯片出口暴增340%,占据俄罗斯半导体进口量的89%。从苏-35战斗机的雷达控制系统到"锆石"高超音速导弹的制导模块,从莫斯科地铁自动售票机到北极LNG项目的温控传感器,中国芯片已深度嵌入俄罗斯国民经济与国防命脉。俄罗斯电子工业协会的内部评估显示,若切断中国供应,其军工体系将在18个月内陷入瘫痪,民用电子产业将倒退至拨号上网时代。这种依存关系,绝非一纸技术合作协议所能动摇。

二、协议背后的战略焦虑与政治表演

深入分析协议文本,诸多细节暴露出这场"技术自主"大戏的荒诞底色。伊朗以每台450万美元的天价采购俄罗斯光刻设备,但这些机器的光学镜片原料仍需从中国昆明进口;双方设定的"2026年攻克65纳米工艺"目标,在中国半导体产业版图中早已是过时的技术档案。更具讽刺意味的是,协议签署次日,俄罗斯最大电信运营商MTS宣布采购20万片中国龙芯处理器,用实际行动揭穿了"去中国化"的政治伪装。

克里姆林宫的焦虑源自地缘政治的微妙变化,随着美国商务部连续三次延长中芯国际的出口许可,欧洲ASML公司向中国交付新一代沉浸式光刻机,韩国三星扩大西安存储芯片基地产能,俄罗斯决策层产生了被技术迭代浪潮边缘化的危机感。这种焦虑在美俄秘密接触后达到顶点——拉夫罗夫公开称赞特朗普的乌克兰政策,莫斯科智库释放"疏远中国换取解除制裁"的试探气球。但当美国继续收紧对俄芯片禁运时,这些政治操弄瞬间沦为苍白的手势。

三、中国半导体的硬实力与全球化逻辑

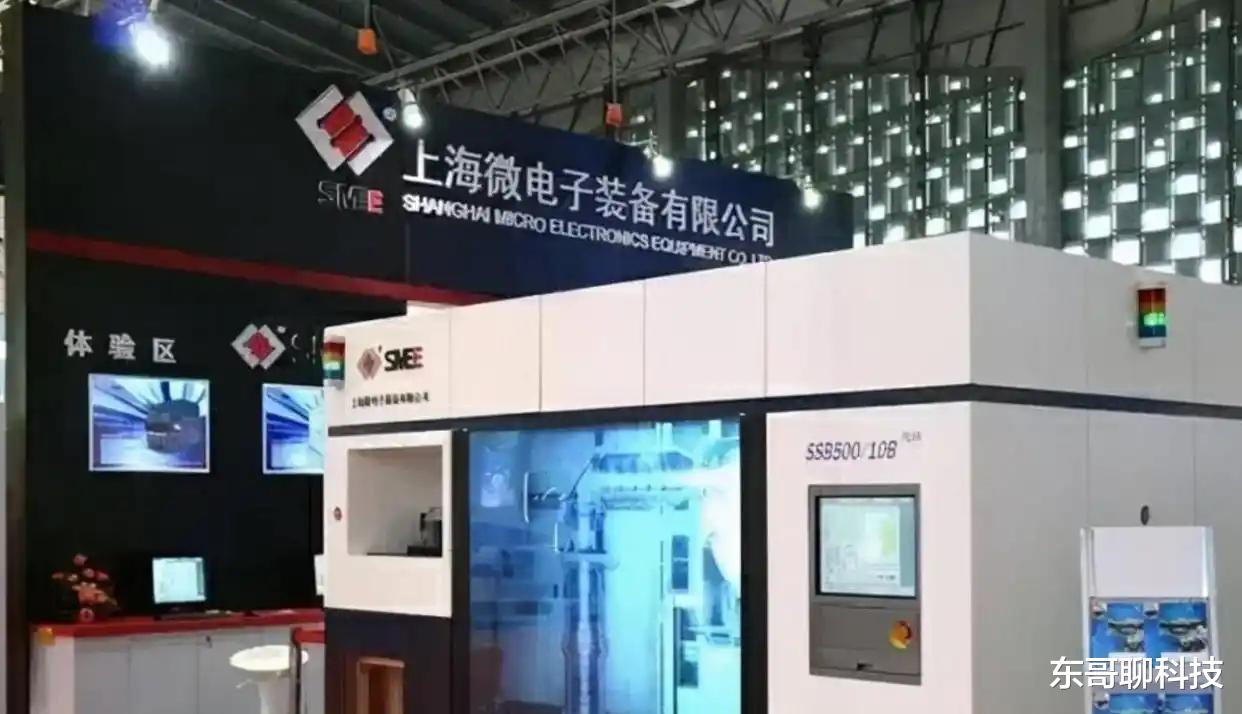

中国驻俄大使张汉晖面对记者提问时的从容微笑,折射出中国科技界的战略定力,这种底气建立在一系列突破性进展之上:中微公司的蚀刻机进驻台积电3纳米产线,上海微电子28纳米光刻机进入量产测试,长鑫存储的DDR5芯片良率比肩三星。这些成就背后,是每年380万理工科毕业生构筑的人才长城,是研发投入连续7年两位数增长的决心,更是北斗导航、量子通信等大国重器形成的创新生态。

在全球半导体产业链深度交融的今天,28纳米以下制程需要18个国家和地区、5000多家供应商的紧密协作。当荷兰光刻机依赖苏州的氦气冷却,美国AI芯片离不开台湾的封装测试,德国汽车需要西安的功率器件时,任何"技术脱钩"的幻想都显得幼稚可笑。正如俄罗斯军工专家私下调侃:"我们或许能用伊朗芯片组装收音机,但S-500导弹必须依赖中国的现场可编程门阵列(FPGA)。"

四、西方叙事陷阱与产业现实的反讽

西方媒体对俄伊协议的过度解读,暴露出其惯用的"认知战"套路:将正常的技术合作政治化,用二元对立的框架肢解复杂的产业生态。这种叙事刻意忽视了两个基本事实:其一,中国从未寻求技术垄断,反而通过"一带一路"科技创新行动计划,与140多个国家建立技术合作关系;其二,全球半导体市场遵循"技术民主化"规律,正如ASML首席执行官彼得·温宁克所言:"试图用政治篱笆阻挡技术流动,就像用扫帚阻挡潮汐。"

更具反讽意味的是,在西方热炒"中俄裂痕"时,产业界正在书写新的合作篇章:中俄联合建设的北极光刻胶材料实验室投入运营,两国科学家在莫斯科大学成功试制石墨烯晶圆,华为与俄罗斯蒂姆琴科集团共建的欧亚数据走廊即将贯通。这些务实合作,远比政治作秀更具战略价值。

结语:技术竞赛的本质与未来

这场围绕350纳米光刻技术协议展开的舆论狂欢,恰似一面照妖镜,映照出国际政治博弈中的认知扭曲。当美国商务部悄悄恢复对中芯国际的成熟制程设备供应,当欧洲企业排队申请对华技术出口豁免,当韩国存储巨头宣布在西安扩产,市场规律正用数万亿美元的资本流动,书写着比政治宣言更真实的全球化剧本。

在半导体这场硬核科技竞赛中,决胜因素从来不是政治站队,而是实验室里精确到纳米级的测量数据,是工程师键盘上跳动的百万行代码,是产业工人手中精雕细琢的硅晶圆。正如中国科技部部长王志刚所言:"开放合作是科技进步的DNA,自主创新是应对挑战的脊梁。"这两者的辩证统一,才是破局"卡脖子"困境的真正密钥。