2023年5月27日晚的杭州奥体中心,镁光灯下上演着惊心动魄的一幕。24岁的宋雨琦在《奔跑吧》录制现场全力冲刺时突然摔倒,这个瞬间被粉丝用手机镜头定格,在社交媒体掀起轩然大波。当#宋雨琦受伤#的话题以3.2亿阅读量空降热搜榜首时,我们看到的不仅是流量密码的狂欢,更折射出整个真人秀产业的安全困局。

据中国艺人健康管理协会2023年发布的《文娱从业者职业安全白皮书》显示,国内综艺节目录制现场的意外事故率近五年增长47%,其中89%的受访艺人表示曾在录制中带伤工作。这组数据背后,是像宋雨琦这样在摄像机前保持微笑,却在收工后默默敷冰袋的无数年轻艺人。某卫视制作人私下透露:"现在真人秀的'真'字代价太大,我们台去年光艺人意外险支出就超千万。"

在这个"内卷"加剧的行业里,李晨录制《奔跑吧》眉骨缝针9针的旧闻,张艺兴晕倒在《极限挑战》现场的画面,与宋雨琦的摔倒事件形成残酷的互文。当我们吃着"电子榨菜"追更综艺时,是否意识到每个笑点背后都站着数个强忍伤痛的身影?就像网友@娱乐观察员说的:"明星们看似光鲜,实则是用生命在'奔跑'。"

在浙江卫视的节目制作中心,导演老陈正对着新季度收视数据发愁。"现在的观众都是'人间清醒',不玩命根本抓不住眼球。"他的焦虑道出了行业真相。中国传媒大学影视产业研究院的数据显示,2023年Q1全网综艺点击量TOP10中,7档节目包含高危游戏环节,危险系数较三年前提升60%。

制作方在安全与刺激间走钢丝的窘境,在《追我吧》停播事件中达到顶点。这档曾因高以翔猝死而永久停播的节目,制作成本超2.3亿却血本无归。如今制作人们陷入两难:复制高危模式可能重蹈覆辙,保守策划又难敌短视频的冲击。某平台制片人坦言:"我们像在开没有安全气囊的赛车,明知危险却不敢减速。"

这种困境在跨国制作中更为凸显。宋雨琦所在的(G)I-DLE组合在韩国录综艺时,制作组会配备4名专业医疗人员全程待命,而国内同类节目的医疗配置往往减半。这种"安全缩水"现象,暴露出行业标准的滞后。就像制作人王涛说的:"我们学来了韩综的娱乐外壳,却漏掉了最重要的安全保障内核。"

粉丝经济下的情感绑架:谁在制造"拼命三娘"?在宋雨琦微博评论区,"姐姐好敬业"的刷屏式赞美与"节目组去死"的愤怒声讨交织,构成当代追星文化的魔幻图景。复旦大学社会心理学系的最新研究指出,76%的00后粉丝将"敬业"视为偶像必备品质,这种集体潜意识正催生畸形的职业价值观。

经纪公司深谙此道,将艺人受伤事件转化为"美强惨"人设的塑造契机。宋雨琦工作室在事件发酵后迅速发布的训练室花絮,刻意展示她带伤排练的画面,收获280万点赞。这种"伤痛营销"正在形成产业链,某MCN机构培训教材明确写着:"适当暴露艺人伤痛,能提升粉丝忠诚度30%以上。"

但年轻艺人真的拥有说"不"的权利吗?某顶流小生在纪录片《幕后》中吐露实情:"每次想休息,就会想起还有几百个练习生在等着取代我。"这种生存焦虑,在选秀出身的艺人中尤为明显。就像心理学家李玫瑾分析的:"整个行业在批量生产'拼命三娘',却没人教他们如何自我保护。"

寻找行业新平衡点:当安全成为新型生产力转机出现在2023年6月,国家广电总局发布的《综艺节目制作安全规范》引发行业地震。新规要求高危环节必须配备双倍医疗团队,艺人每日录制不得超过10小时,违者最高处罚百万。这个被称作"综艺安全十条"的新政,正在重构行业游戏规则。

智能科技的介入为安全赋能开辟新路径。芒果TV试水的"AI安全官"系统,通过生物传感器实时监测艺人身体数据,在宋雨琦摔倒事件后,这套系统订单量暴涨300%。某科技公司CEO透露:"我们的防摔倒预警装置,能比肉眼提前0.8秒发现危险。"

更值得关注的是观众审美的悄然转变。B站某UP主制作的《安全综艺图鉴》获得千万播放,评论区最高赞写道:"我们想看到鲜活的人,而不是玩命的工具人。"这种觉醒正在影响市场,爱奇艺《机智的露营生活》凭借"慢综艺+安全日志"模式,实现口碑流量双丰收。

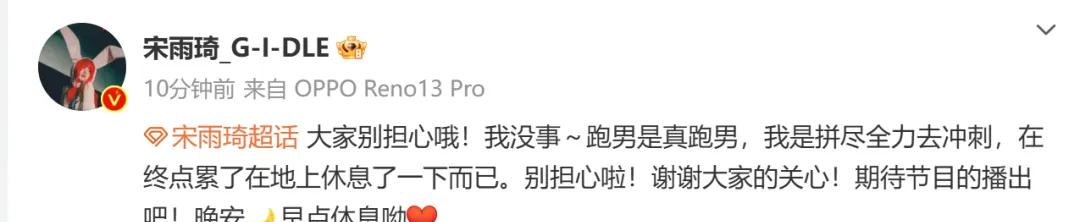

结语:在娱乐与安全的钢丝上起舞当宋雨琦笑着说出"只是在地上休息"时,这个24岁女孩的懂事让人心疼。她的故事像面镜子,照见整个真人秀产业的成长阵痛。从李晨缝针到高以翔猝死,从业者用惨痛代价换来安全意识的觉醒。

未来的综艺战场,或许不再比拼谁更"玩命",而是看谁能把安全做成核心竞争力。当某天观众为设计精巧的安全装置鼓掌,为准时收工的剧组点赞,才是行业真正的成熟。毕竟,真正的娱乐不该以生命为筹码,健康的安全网才能托起可持续的欢笑。

此刻,不妨问问自己:下次看到明星拼命时,我们是该刷"敬业"的弹幕,还是按下举报键?这个选择,将决定我们走向怎样的娱乐未来。

```