随着汽车技术的不断发展,双离合变速箱作为近年来备受关注的一项创新技术,其实际表现却常常充满争议。你是否曾在路上遇到一辆速腾,发动机轰鸣声中却隐隐约约感受到它的无奈?或许你是在过弯的瞬间,感受到了来自变速箱的微弱抖动。双离合,理应是一项能够提升车辆驾驶乐趣的技术,然而却在使用过程中引发了许多车主的困惑与不满。究竟是什么导致双离合变速箱成为了“病友”,让人既爱又恨?

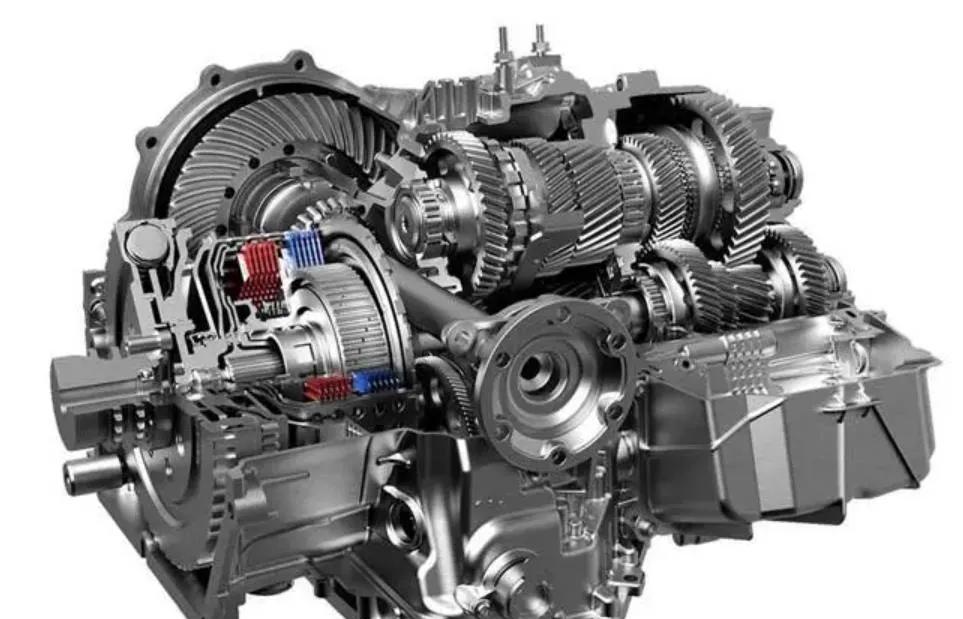

让我们了解双离合变速箱的基本概念。它其实是由两组离合器组成的变速系统,能够在换挡时迅速切换,从而提高起步加速的效率和行驶的平顺性。理论上,双离合变速箱的换挡速度比传统自动变速箱和手动变速箱要高得多,能带来更驾驶体验。但在这条理想化的道路上,双离合却遇到了令人意想不到的障碍。

大众汽车无疑是双离合变速箱的“先行者”,其广泛应用的DSG(Direct Shift Gearbox,直接换挡变速箱)一度被视为汽车工业的技术标杆。2013年,大众汽车因DSG变速箱的故障而进行了召回,这一事件无疑给双离合贴上了“工业废铁”的标签。数据表明,车主在车质网上对DSG的投诉多达300条,这些投诉不仅影响了大众的声誉,更成为二手车市场的“致命武器”,使得速腾等车型的价格遭遇跳水。

但这种情况并非大众一家。其实,双离合变速箱的故障率并非完全源于技术问题,而是和车企的市场策略密切相关。为了降低生产成本、迎合日益严格的排放法规,车企如同在权衡一场精密的博弈。以大众为例,在变速箱的调校上,工程师将油压调低30%,困难的换挡将故障率压缩至40件,取而代之的却是驾驶感受的严重缩水。虽然车主在城市环境中的油耗得以控制在6L/百公里,但在频繁的堵车中,离合器片的温度却频频直冲300℃,这样的“魅力”让许多买家望而却步。

再看看湿式双离合变速箱,它通常被视为“钞能力玩家”。以保时捷的PDK为例,能够承受高达60万次的换挡,被誉为高性能汽车的最佳伴侣。大众的DQ380也能顺利跑50万公里而无需大修,这让许多车主愿意为其高维修费用买单。然而,湿式变速箱维修费用是干式的1.5倍,特别是换油的费用高达800元,这无疑增加了消费者的经济负担。随着国产车企的崛起,我们也能看到一种新的趋势。以长城汽车为例,它们将博格华纳的模块直接引入到自家的车型中,使得故障率甚至比大众还低。然而,尽管数据如此乐观,4S店暗访后发现其3年车异响率仍高达22%,这是否预示着国产车在逆向研发上仍需加把劲?

说到用户选择的悖论,我们不妨引用一个有趣的案例。北京的网约车司机们用“脚投票”,选择了干式双离合,尽管它在10年里修了6次,但相比之下CVT(无级变速箱)却能“佛系”跑到报废。这样的选择让人感慨,性能控们乐于为干式双离合付费,尽管干式变速箱在超车时能够快速降挡,令人兴奋不已,但城里人却希望能够无忧无虑地开车,省去频繁维修的麻烦。这种“婚姻围城”的状态,彰显出消费者内心深处的矛盾心理。

我们再来看看与维修成本和保养相关的话题。通过例如帕萨特的维修账单与星瑞车主的保养记录的对比,能清楚地看到,双离合变速箱的故障频率并不是单纯的技术问题,而是一场车企之间的成本游戏。大众利用干式双离合在环保法规中获胜,却让车主不得不承受离合器片的高温煮烤。而国产车则通过逆向研发压低了专利费用,却将承受的试错成本转嫁给了第一批用户。

当我们长远地看待这一趋势时,不得不提到电动车的崛起。电动化的浪潮已经让传统的变速箱技术面临挑战,越来越多的新能源汽车采用电机来取代变速箱,使得双离合的存在处于尴尬的境地。原本被寄予厚望的双离合,似乎在新技术的冲击下,逐渐成为了历史的遗迹。未来的汽车,是否还会有双离合变速箱的身影,成为了一个值得讨论的话题。

换句话说,下次当你听见汽车销售员在大谈双离合的“黑科技”,不妨带着一丝笑意问问:“你这个韭菜,准备几年一茬?”在这一行业中,对消费者的不公正对待从未停止,反而在追逐利润的游戏中愈演愈烈。双离合变速箱的未来究竟如何,或许最终的答案就在于我们如何理性选择,以及车企能否承担起应有的责任。

双离合变速箱的盛衰不仅代表了一项技术的发展史,更是车企与消费者之间复杂关系的缩影。在这一场持续了二十年的技术博弈中,究竟谁才是最后的赢家?在电动化浪潮的冲击下,双离合变速箱是否能激活新的生命力,成为人们所期待的经典,还是沦为内燃机时代的墓志铭?在讨论这些问题的时候,我们都需要更加关注那些在市场游戏中被忽视的声音与故事。