2023年夏末的某个黄昏,三亚湾的潮水裹挟着一段魔幻现实主义的网络传奇。十岁的赤岭渔家少年阿亮,因为一次钓鱿鱼时的意外漂流,在七十二小时内完成了从普通孩童到全网顶流的奇幻蜕变。这个皮肤黝黑、眼神明亮的男孩或许永远无法理解,自己咀嚼鱿鱼的画面为何能引发千万级流量的核爆效应。

当救援视频被配上古风BGM二次创作,当吃播片段被加上"天生神力"的弹幕,当童年玩伴分享的抓海胆视频被解读为"海洋之子"的成长印记,一场全民参与的造神运动在赛博空间悄然启动。据《2023年中国网络生态治理报告》显示,类似阿亮这种"素人爆红"事件的平均存活周期已缩短至9.7天,但每个案例引发的互动量却同比增长了240%。

我们似乎正在见证一个吊诡的现象:在算法构筑的虚拟剧场里,每个偶然闯入镜头的普通人,都可能被瞬间推上神坛,又在流量退潮时跌落凡尘。就像网友戏称的"电子手办",阿亮的人生碎片被切割成无数个"高光时刻",在数据洪流中载沉载浮。

在这场集体创作的网络剧中,每个参与者都是编剧兼观众。当某位网友在抖音评论区写下"小孩哥三岁就能潜海擒鲨"的段子时,他可能不会想到,这个玩笑会在三天内演变成"南海小龙王"的完整人设图谱。北京师范大学传播创新实验室的研究表明,类似群体叙事具有典型的"接龙创作"特征,78%的参与者承认自己是在"玩梗",却选择性忽视信息失真的风险。

更值得玩味的是辟谣者与造谣者的攻防游戏。当阿亮的姐姐开通账号澄清传闻时,相关视频的完播率反而比造谣视频低37.2%。这印证了麻省理工学院媒体实验中心的发现:在注意力经济时代,辟谣信息的传播效能往往只有谣言的1/6。就像古希腊神话中的九头蛇,每砍掉一个谣言,可能催生两个新的都市传说。

在#小孩哥偷电瓶车#的热搜词条下,我们窥见了这场狂欢的阴暗面。某位家长模糊的指控,搭配AI修复的监控画面,就能让"警局常客"的标签迅速扩散。虽然最终被证实是乌龙事件,但根据网络痕迹追踪,该话题衍生出的二创视频已超过2.3万条,相当于给阿亮的数字人格又戴上了一副"叛逆少年"的面具。

当我们把镜头拉回现实,会发现这场盛宴的主角正陷入前所未有的生存困境。阿亮的班主任透露,这个曾经在课堂踊跃发言的男孩,现在常常对着窗外发呆——因为总有陌生人在校门口架起手机。中国青少年研究中心的最新调查显示,"网红儿童"出现注意力障碍的比例是普通儿童的4.8倍,社交恐惧症发病率更是高出7.3倍。

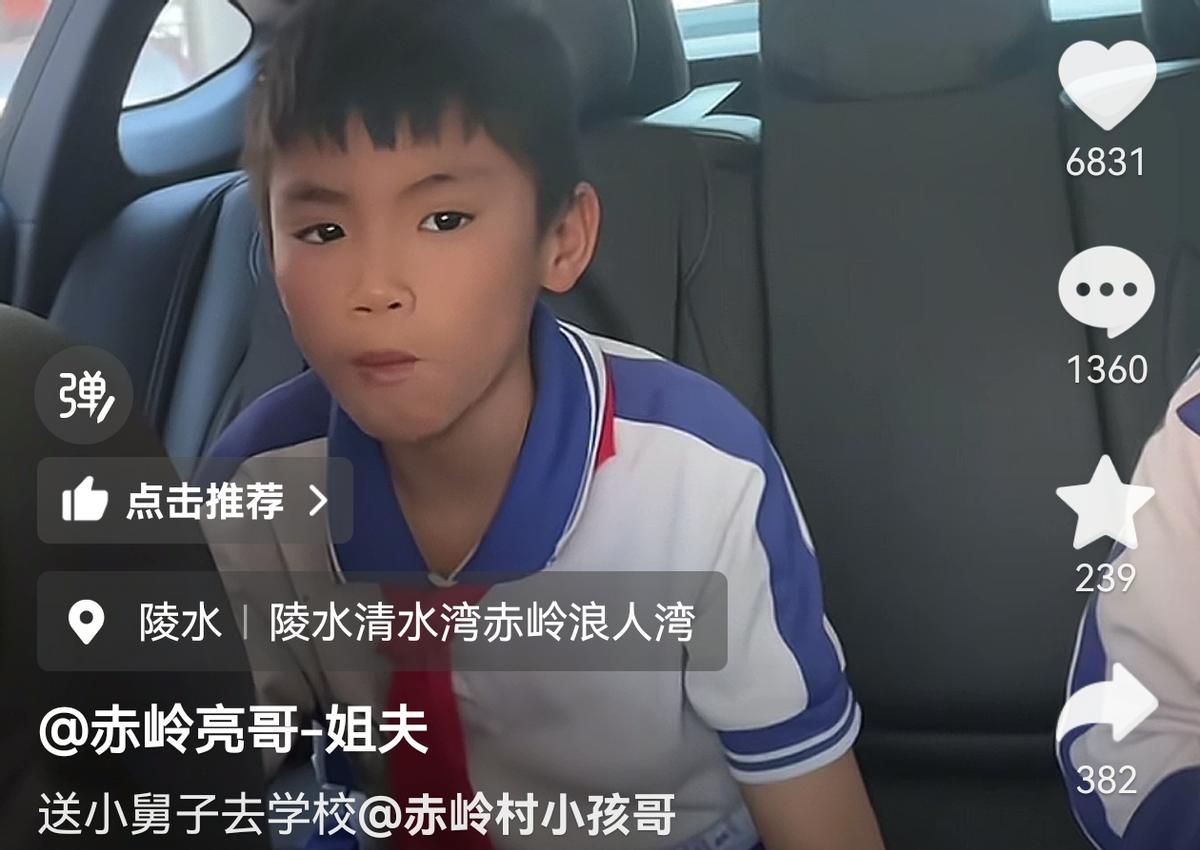

亲属们笨拙的守护更像是在与风车作战。姐夫每天接送上学时特意绕道的路线,姐姐坚持用手机原相机拍摄的日常,父亲面对镜头时反复强调的"普通渔民家庭",这些努力在算法面前显得如此苍白。就像西西弗斯推动的巨石,每个试图维护真实的举动,都可能被剪辑成新的人设素材。

更值得警惕的是商业资本的伺机而动。虽然家人多次声明"绝不直播带货",但某MCN机构流出的内部邮件显示,已有17家机构对阿亮开出年均500万的签约报价。这种诱惑对于人均年收入不足3万元的渔村家庭来说,无异于伊甸园的禁果。韩国"网红儿童"权益保护协会的案例库警示我们,过早的商业化可能永久性扭曲儿童的价值观体系。

站在2023年的数字十字路口回望,"小孩哥现象"恰似一面棱镜,折射出这个时代的集体焦虑与精神饥渴。当我们在直播间里戏谑"小孩哥快出道",是否在潜意识里渴望复刻丁真、钟美美式的造星神话?当我们乐此不疲地参与人设建构,是否在虚拟世界中寻找现实生活缺失的戏剧张力?

或许该按下暂停键思考:在这个万物皆可娱乐化的年代,我们是否正在用流量绑架真实人生?那些被捧上神坛的素人,终归要回归地面行走。就像此刻在三亚湾的夕阳里,阿亮依然会背着书包跑过渔市,只不过身后的影子被千万双眼睛拉得很长很长。保护这份真实的成长轨迹,或许才是对"童年"最深的善意。