如果说最近几年传统曲艺行业的发展现状,可以说是一家欢喜一家愁,混的好的,比如相声行业的德云社和郭德纲,目前在娱乐圈如日中天,混的不好的,像小品、评书、杂谈,基本上都已经逐渐没落了。

当然,凡事也不能一概而论,就像小品,不是没有火过,只是最近这几年缺乏一个领头人罢了,回想十几年前的传统曲艺,小品是绝对的中流砥柱,甚至在那个百花齐放的年代,不仅仅是小品,每一个行业都有自己的代表人物,连这些行业衍生出来的综艺节目,收视率都非常火爆,比如曾在央视热播20年,如今却早已停播的《曲艺杂坛》

相信对很多常看电视的80、90后,提起这个名字都不会陌生,巅峰时期,《曲艺杂谈》在国内的收视率仅次于新闻联播,而且这档节目的寿命也是出了名的长,从1991年到2011年,《曲艺杂谈》不知熬死了多少同行,又捧红了多少艺人?

1.《曲艺杂谈》的历史

其实提起《曲艺杂谈》这档节目就绕不开一个人名,那就是主持人汪文华,当初就是他一手开创了这个节目,汪文华早年是文工团的主持人,体制改革以后,她先是在香港做了一段时间的电台主播,后来回到北京,跟着大师袁阔成学了几段评戏,退役以后,汪文华被调到央视工作,而此时的她也萌生了开办曲艺类综艺节目的想法

2.节目的特色

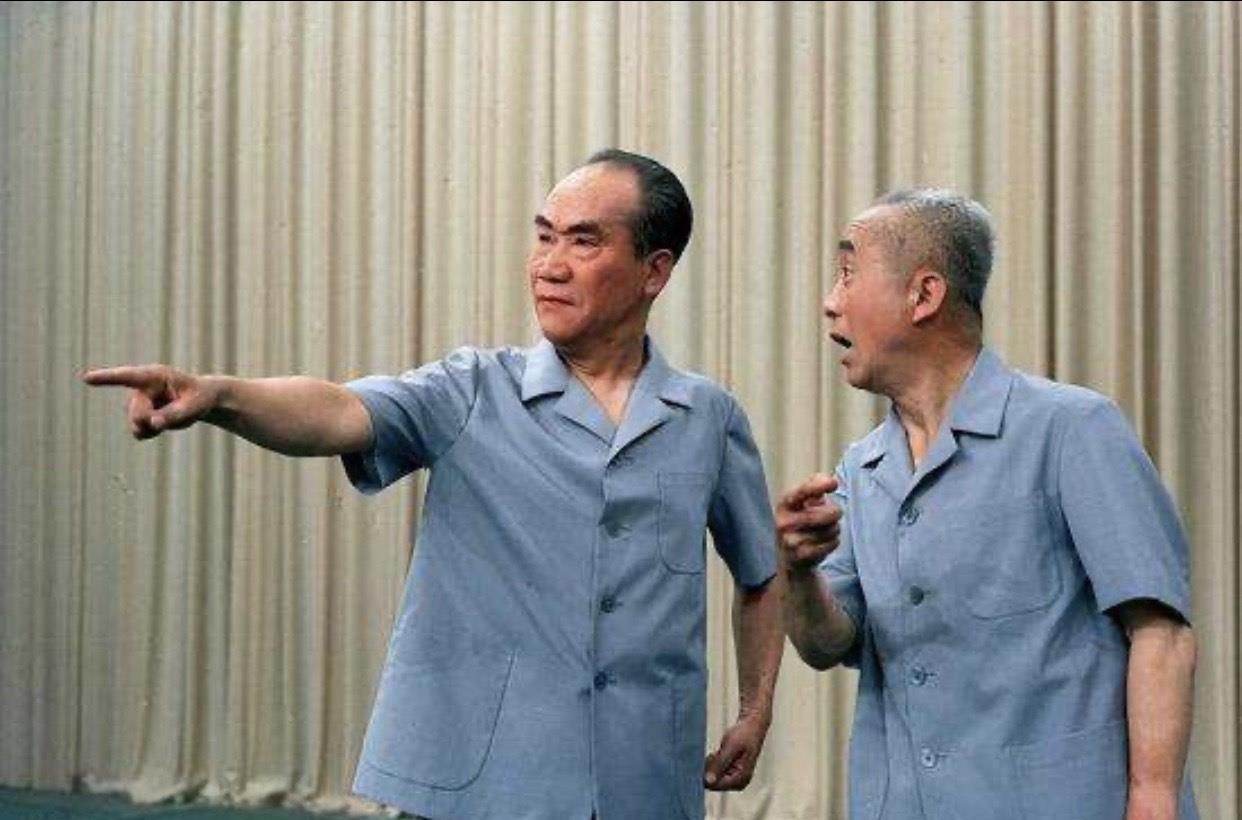

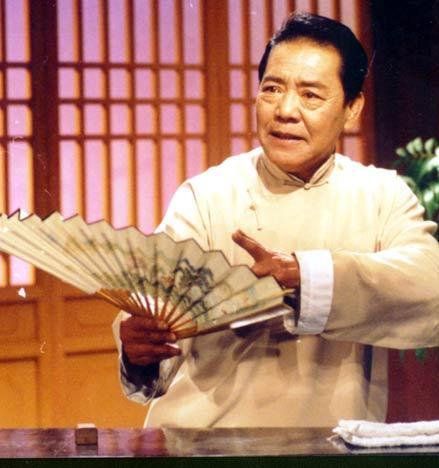

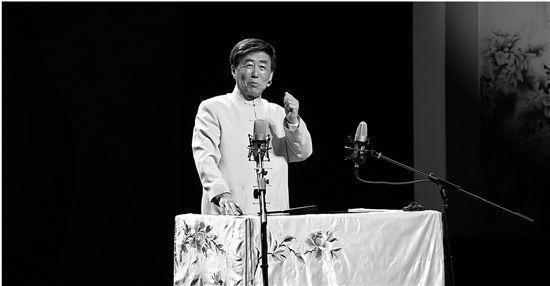

《曲艺杂谈》最初剧组的工作人员只有三位,除了汪文华本人身兼数职,另外两位工作人员也是起早贪黑,既要准备节目的剧本,又要电话联系各路曲艺大师参加节目,而为了能够满足节目的收视率,汪文华还做出了一个大胆的创新,那就是通过电视录播的方式,让一些说书大师,直接把电视节目当书场

这个想法虽然大胆,可播出之后却收到了奇效,那句开头的定场诗“论古论今、今古奇观”,想必是很多人的童年回忆

《电视书场》开办以后,节目的收视率开始迎来了暴增,也恰巧,当时传统曲艺行业迎来了衰落,很多评书大家都赋闲在家,汪文华就邀请了包括单田芳、田连元、刘兰芳等人在内的多位评书大师,在节目上连轴演出,让几位大师的名气再次迎来了暴涨

3.改版后的巅峰

正是因为《曲艺杂谈》收视率的增加,汪文华也得到了领导的重视,不仅增加了剧组的工作人员,还将节目播出的时间定在了下午的黄金档,而为了能够满足不同观众的胃口,汪文华也对节目进行了改版,除了保留原本的电视说书,又增加了相声、魔术、评曲等多个小节目

其中最出彩的莫过于《洛桑学艺》,这个节目也成功捧红了两位主持人洛桑、傅林

4.巅峰后的没落

其实细心的人都会发现,《曲艺杂谈》在2000年以前,收视率一直非常好,哪怕是在全国节目中也名列前茅,可为什么过了短短十年的时间,这档节目就又面临着停播呢

其实主要的原因有三点,首先是节目内容的变动,2000年以后,知名的评书大家要么隐退要么去世,再加上相声类的曲艺变得没落,《曲艺杂谈》就进行了第二次改版,增加了更多评取和魔术类的表演,但这种做法也让很多喜欢电视说书的观众不满,而这些观众恰巧是主要的收视人群

其次是节目风格的软件,很多人应该都发现,2000年后的《曲艺杂谈》,没有了往日单纯的欢乐,而是增加了很多说教成分,这其中的主要原因,就是汪文华被要求让节目更有教育意义

还有一个不太重要的原因,就是现在的一些年轻人,经济发展以后,多数人最喜欢的还是看直播或者现场,电视反而成了一种可有可无的东西

人才凋零、节目改版、再加上传播方式的单一,《曲艺杂谈》的没落也就成了必然,只是唯一可惜的是,十几年后的今天,传统曲艺行业再次大火,可我们却再也听不到那句

“东西南北中,君请看,曲苑杂坛、曲苑杂坛”!

[免责声明]文章的时间、过程、图片均来自于网络,文章旨在传播正能量,均无低俗等不良引导,本文如若真实性存在争议、事件版权或图片侵权问题,请及时联系作者,我们将予以删除

最喜欢看的节目没有之一。

从《片头曲》的演唱修改看,《曲苑杂坛》的下马跟某昆脱不了干系,那货太自私。

这节目给了许多小众曲艺品种和许多新人展示机会,没了确实可惜了

是曲苑杂谈

洛桑,百年难遇的一个天才,学什么像什么。当时红的发烫家喻户晓,就连我姥姥都等电视边上看洛桑。最后可惜了……