文、摄影/朱启荣

作为一名皖南人,到徽州的次数己记不清了,登上休宁齐云山,还是第一次。早闻齐云山大名,却因种种原因,一直没有前往。金蛇年、阳春月终于走进齐云山。

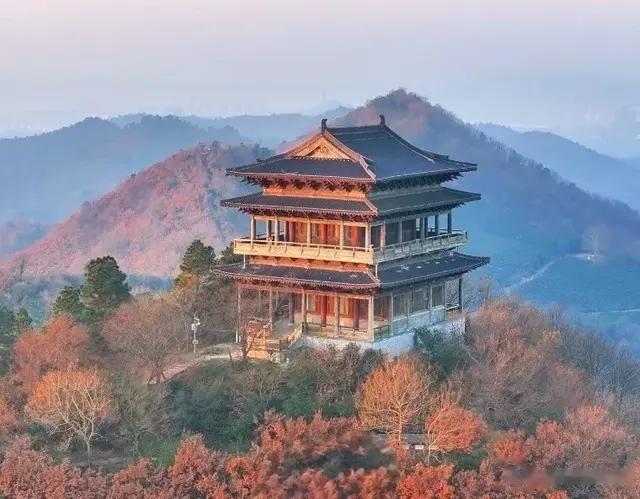

休宁齐云山,古称“白岳”,坐落于安徽省黄山市休宁县境内,以“一石插天,与云并齐”得名,被誉为“天下无双胜境,江南第一名山”。这座融合了自然奇观、道教文化与现代文旅创新的名山,既是丹霞地貌的瑰宝,也是乡村振兴的典范,更是一幅主客共享的山水画卷。

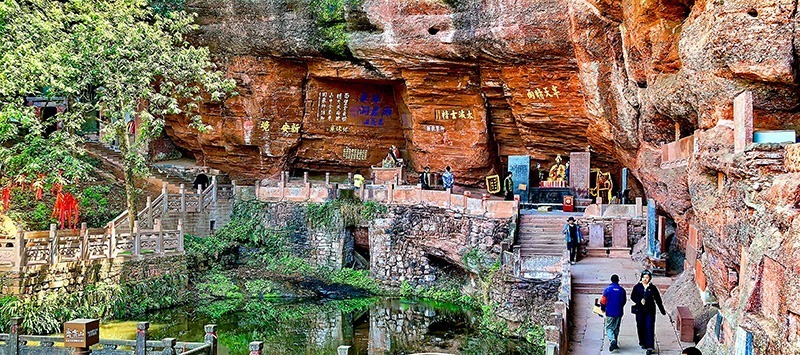

齐云山是中国四大丹霞奇观之一,其赤壁丹崖由中生代红色岩层经亿万年风化切割而成,形成36奇峰、72怪岩的壮丽景观。峰峦如玛瑙般赤红,崖壁间云雾缭绕,尤以香炉峰最为独特——峰顶的金色香炉与暗红山岩相映,雨后云雾升腾时宛如仙境。登临山顶,可见云海翻涌,道观与古村隐现其中,恍若天界。明代徐霞客曾两度造访,盛赞其“天开神秀”的奇景。

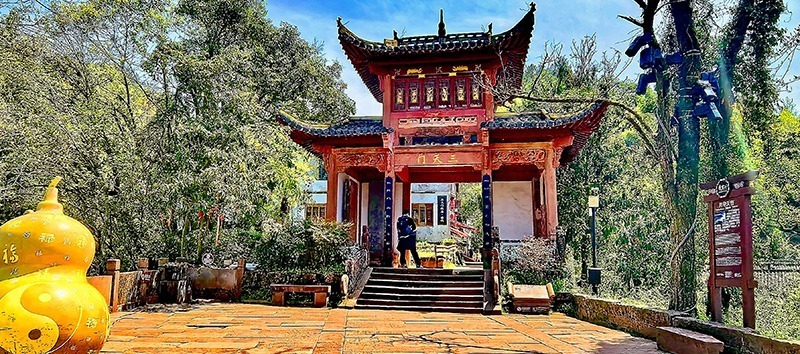

作为中国四大道教名山之一,齐云山自唐代起便是道教活动中心。明嘉靖帝在此祈嗣灵验后敕建玄天太素宫,使其与武当山齐名,至今仍留存大量道教建筑与摩崖石刻。月华天街是道教文化与世俗生活的交融之地——悬崖峭壁上的古村,黛瓦白墙的道观与民居错落,烟火与香火交织,诠释了“尘世即修行”的道家理念。山中现存625处摩崖石刻,年代跨越宋至明清,朱熹、唐伯虎等文人墨客的题咏镌刻于丹崖之上,成为书法艺术的露天博物馆。

在登齐云山的途中一茶社小憩,与茶社老板闲谈,得知茶社老板竟是皖南传奇人物——“挑山女”汪美红。

在与汪美红的聊谈中,我们为汪美红的故事深深打动。

汪美红生于1963年,原为安徽休宁县齐云山镇的普通农村妇女。1990年,她与丈夫汪淑华结婚,但生活的打击接踵而至。1994年,丈夫在捕鱼时意外溺亡,留下三个年幼的孩子——患有先天性白化病且几乎失明的大儿子(4岁)和一对不足2岁的龙凤胎。公婆将丈夫之死归咎于她,邻里关系恶化,生活陷入绝境。面对改嫁或远走的劝说,她毅然选择独自承担:“抛弃孩子,天堂我也不去!”为了生计,她成为齐云山唯一的女性挑夫,以柔弱双肩扛起家庭重担,每天挑运100-200斤货物,往返九里盘山道(约4000级台阶)两三趟,单程耗时3小时。她曾一次挑203斤沙石,首日仅赚9元,肩膀皮肉被扁担粘脱……17年间,她穿破120多双解放鞋,挑断70余根扁担,累计行走20多万公里山路。长期的负重导致脊椎变形、风湿性关节炎和听力损伤。工作时将孩子拴在桌腿以防意外,深夜挑货时以歌声驱散恐惧。双胞胎子女10岁起便协助挑担,甚至放弃学业以减轻母亲负担,但被她严厉要求继续读书。2011年,双胞胎兄妹以优异成绩考入安徽医科大学和安徽理工大学,大儿子学会按摩自食其力。她的坚持被媒体称为“用扁担挑出两个大学生”。

她的事迹引发了中央电视台等媒体广泛报道,获评“心动安徽·最美人物”,并被改编为沪剧《挑山女人》全国巡演。

2018年,年过半百的汪美红因身体原因结束挑山生涯,在齐云山景区开设“挑山女茶馆”。她每日仍肩挑货物上山,但坦言“轻松多了”。茶馆成为游客聆听励志故事的人文景点,她以“苦日子不能忘,好日子要一步一步走”的信念继续服务社会。

汪美红的故事不仅是母爱的颂歌,更展现了普通人面对逆境时的超凡毅力。她以血肉之躯诠释了“女性本弱,为母则刚”的真理,并成为徽州文化中坚韧精神的象征。正如她所言:“读书能改变命运”,她的坚持不仅改写了子女的人生,也为社会注入了向上的力量。汪美红的经历,是齐云山一道永不褪色的人文风景,也是中国母亲群体的缩影,激励着无数人在困境中坚守希望。

齐云山森林覆盖率超95%,现存116株古树名木,平均树龄逾400年。景区通过“一树一策”复壮工程、电子档案管理及防火巡护,守护“绿色文物”。其中,570年树龄的榔梅树曾移植武当山延续物种,而30米高的榉树因谐音“中举”,成为“状元祈福”的文化符号,吸引游客背古诗、抽状元签,实现生态价值向文旅价值的转化。

齐云山,既是一座以丹霞奇峰揽胜的自然博物馆,也是一部镌刻千年道韵的立体史书,更是一个以创新激活乡土的生命体。从云雾缭绕的月华天街到灯火璀璨的善水街区,从香火绵延的道观到活力迸发的文旅项目,它正以“镇景村”共融的笔触,感人的人文风景,续写着“天下无双胜境”的时代新篇。

作者简介:朱启荣,中国摄影家协会会员,河北省摄影家协会副秘书长,河北省作家协会会员,资深媒体人。

来源:燕赵时讯