“大器晚成”是对张益唐人生最大的概括。博士毕业的他,六七年找不到正经工作,端过盘子、送过外卖,做过收银。

但他却从未放弃过对理想的追求,55岁发表著名论文,让世人看到了他的才华。

而这,远不止他研究的终点。67岁那一年,他再次发表百页论文,轰动世界。人们这才知道,原来他的成就远不止此,也许几年后,他依旧在数学研究领域做出重大成就。

张益唐父亲是清华大学教授,但20世纪50年代时遭受重大冲击,这也让他小小年纪就被迫与父母分离。

也许是太小就和父母分开的缘故,导致他和家人之间并没有太多的亲情羁绊。直到父亲去世,他都未曾回来尽孝。

后来,当妹妹多年后联系到他时,他也没有想象中那么开心,整个人很是冷漠。妹妹对此也很不理解,她不知道两个人明明是亲兄妹,可哥哥为什么像个陌生人一样。

后来母亲患癌,张益唐直到母亲临终前,才回家团聚。

也正是因为这些事,张益唐也受到不少人的抨击。说他毫无人性,对自己的父母都尚未尽孝半分,这实在有悖中国人为父母“养老送终”的中华美德。

但张益唐对此却毫不在乎,对他而言,只有数学研究才能引起他的兴趣,才能让他为之付出时间和精力。

张益唐从小就对数学有着深厚的兴趣,小小年纪就能解高难度数学题,接触过他的人都称他为天才。

但天才的求学之路却充满坎坷,当初因为父亲的历史遗留问题,张益唐被禁止上高中,初中毕业的他只能想办法打零工。

但在此期间,他从未放弃过学习,后来凭借着自己的努力,自学考上了北京大学数学系。后来他又一路过关斩将,到美国攻读博士,跟着美国普渡大学莫宗坚攻读代数几何。

莫宗坚是数学界赫赫有名的大人物,专攻代数几何。但张益唐却喜欢解析数学,因为研究领域的不同,二人也常有分歧。

后来,张益唐博士虽顺利毕业,但却没有拿到导师的推荐信。在美国没有推荐信,就没人认可他的能力,而此后的六七年间他也没有找到过正经工作。

这也让他一度怀疑自己的能力,难道一封推荐信就如此重要吗?没有推荐信,难道就能否认他此前的所有努力吗?

同时他又觉得很可笑,自己辛辛苦苦努力了这么多年,好不容易博士毕业,居然混到如此地步。

但抱怨归抱怨,生活总要继续。为了生存,他端过盘子、送过外卖,打零工的时间,他也没有放弃对数学的研究。打工是为了生存,而数学研究则是为了梦想。

都说机会是留给有准备的人,而张益唐很快就等来了这个机会。他的北大学弟唐朴祁当时正在进行离散数学的研究,遇到了难题,便找到张益唐寻求帮助。

此时的张益唐并没有想太多,一听是数学研究问题,便毫不犹豫的答应帮忙。

很快,两个人就攻克了这一难题,同时还获得了专利。

也因为这一机缘巧合,后来张益唐得以到一所大学任数学系编外讲师。这让张益唐内心十分欢喜,也很珍惜这次机会。之后他一边教学,一边投入到数学研究当中。

正是在这个期间,家人离世,妹妹苦苦寻他多年。换作其他人来说,也许早就回国和家人团聚了,可张益唐没有,他依旧守在美国,专心数学研究。

也许是他本身就是个性情冷漠之人,他觉得他回国改变不了任何现状,该走的人还是会走,想留的人也留不住。

而且还要接受很多所谓亲人的指责,而这些都会影响他对数学的研究,会阻挠他进步的步伐。

不仅对亲人毫无感情,张益唐在面对男女之情时,也稍显呆滞。

他在48岁那一年才结婚,妻子是当时他在餐馆打工时认识的,是个普普通通的服务员。很多人说,博士生和服务员的结合,注定不会幸福。

但张益唐却不这么想,他结婚是为了让自己更无后顾之忧的去钻研数学,所以他不在乎对方学历、家世背景。

他和妻子平时也没有什么共同话题,他每天就钻在自己的数学研究中,很少说话。

妻子对此也见怪不怪,她太知道张益唐是个什么样的人了。为了研究,他可以不吃不喝,也可以付出自己的生命。

妻子能做的,就是保证他的一日三餐,让他每天吃饱穿暖,能有一个健康的身体,毕竟身体是革命的本钱,是他研究数学的基础。

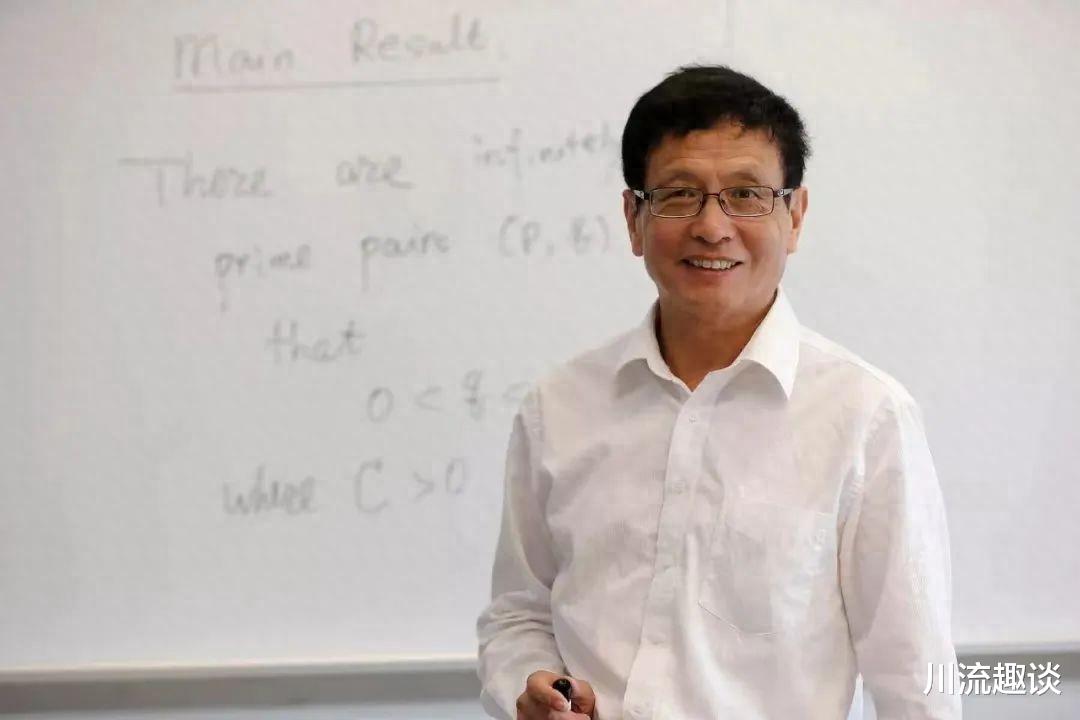

后来,55岁那一年,他发表《素数间的有效间隔》这篇论文,证明了无穷多个素数对之间的差值小于7000万。这在数学领域来说,是突破性的进展。

而一年后,众多数学家也验证了他的这一猜想。

而这一研究成果,也让他成为了数学界响当当的大人物,随后还获得了多项数学界的重要奖项。从默默无闻到人声鼎沸,他始终坚守初心,没有因为喧嚣热闹的环境,就丢失自我。

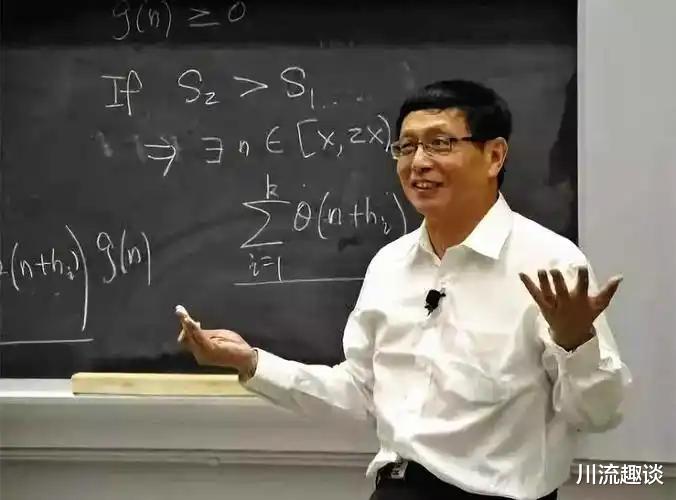

之后,他又开始将研究放在了“黎曼猜想”上。研究总是耗时耗力的,就这样过了20多年,67的张益唐再次发表重要论文《离散平均估计和朗道-西格尔零点》。

他推翻了此前关于存在朗道-西格尔零点的观点,虽然他没有给出一个明确的论点,但他的研究却极大的推进了这一领域的研究。

对于张益唐来说,他好像就是为数学而生,他的使命就是数学研究。如今已经70岁高龄的他,依旧在为了数学事业而不断努力,从未停止过研究的脚步。

大器晚成的他,从不在乎什么所谓的名声、地位,他在意的只有自己的研究是否有意义,自己的成果是否被认可。

毫无疑问,他这一生是不幸的,因为时代背景和父亲的缘故导致他求学路坎坷。

但他又是幸运的,很多研究学者终其一生都毫无成就,但他却连发两篇重要论文,极大的推动了数学领域的研究。

对他来说,研究是他的生命,他会在数学领域奋斗到生命的最后一刻。