量子力学是现代物理学的基石之一,它揭示了微观世界的奇妙规律。然而,量子力学中的许多现象与我们的日常经验大相径庭,甚至可以说是“反常识”的。

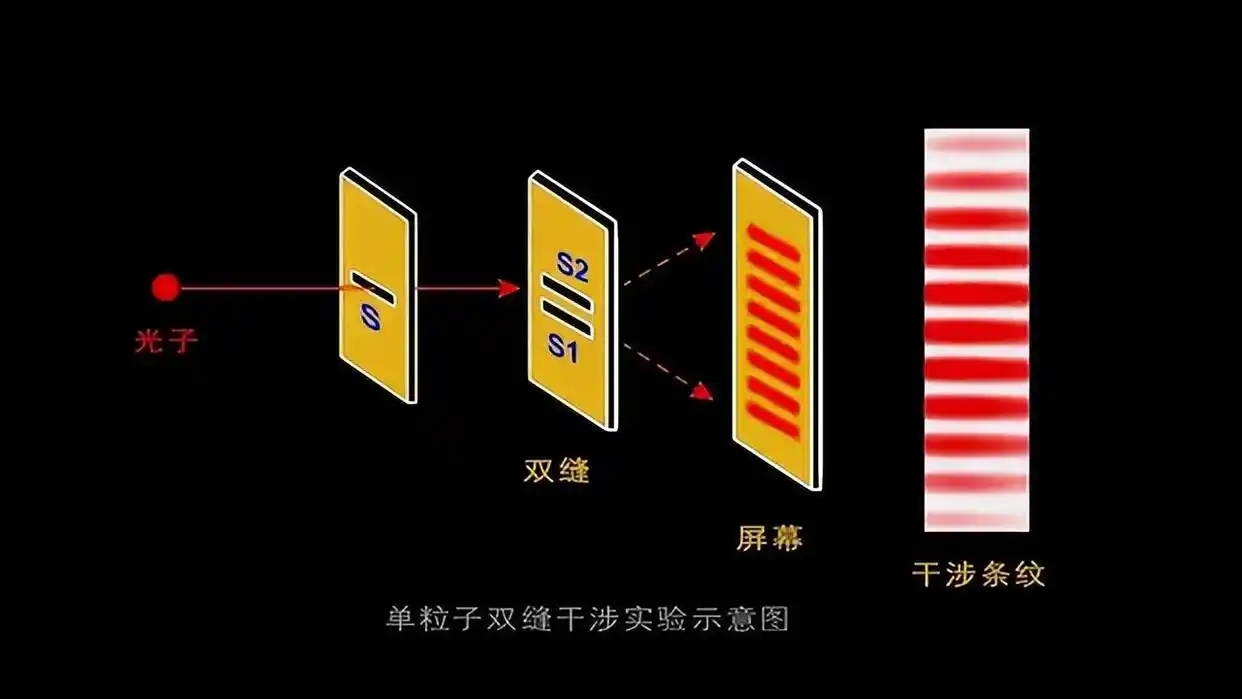

其中最著名的实验之一就是电子双缝干涉实验,这一实验不仅让科学家们感到困惑,甚至让他们感到恐惧。

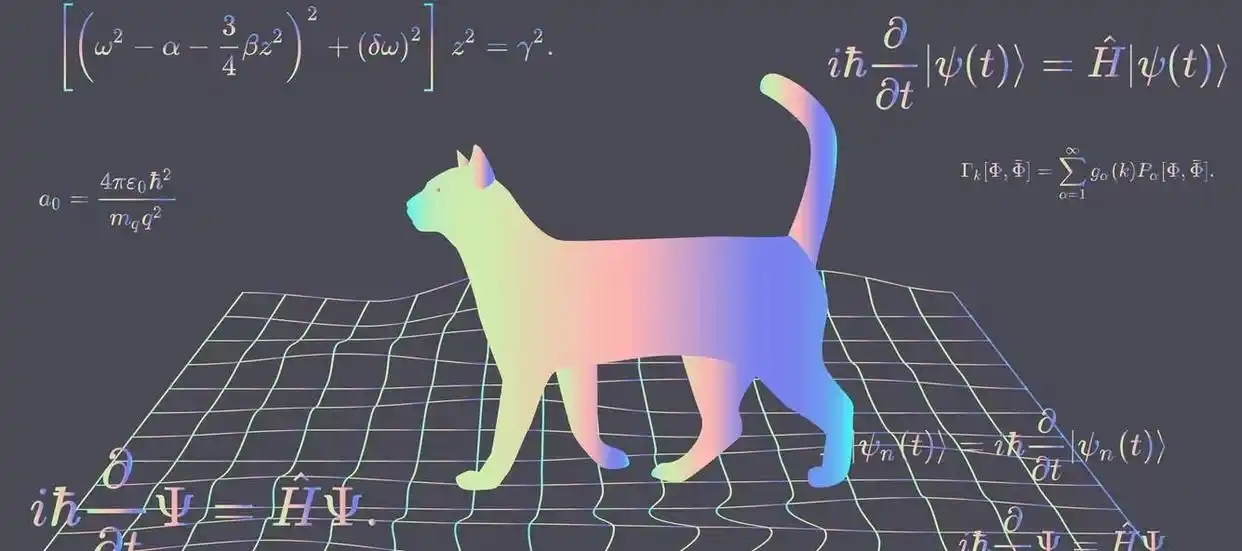

让我们先从薛定谔的猫这个思想实验说起。

薛定谔的猫是一个著名的思想实验,旨在揭示量子力学中的叠加态问题。实验设想将一只猫放在一个密封的箱子里,箱子里还有一个毒气瓶、一个开关和一块放射性元素。放射性元素有一定的概率衰变,衰变后会触发开关,释放毒气,杀死猫。如果放射性元素不衰变,猫则存活。

根据量子力学,放射性元素处于衰变和不衰变的叠加态,这意味着猫也处于“既死又活”的叠加态。这种状态在宏观世界中是无法想象的,因为我们从未见过“既死又活”的猫。

哥本哈根学派的代表人物尼尔斯·玻尔认为,猫的生死状态在我们打开箱子观测时才会确定。也就是说,观测行为会导致量子叠加态的坍缩,使猫的状态从“既死又活”变为“死”或“活”。这一解释引发了爱因斯坦和薛定谔的强烈反对,他们认为猫的状态在观测之前就已经确定。

接下来回到正题,说说电子双缝实验。

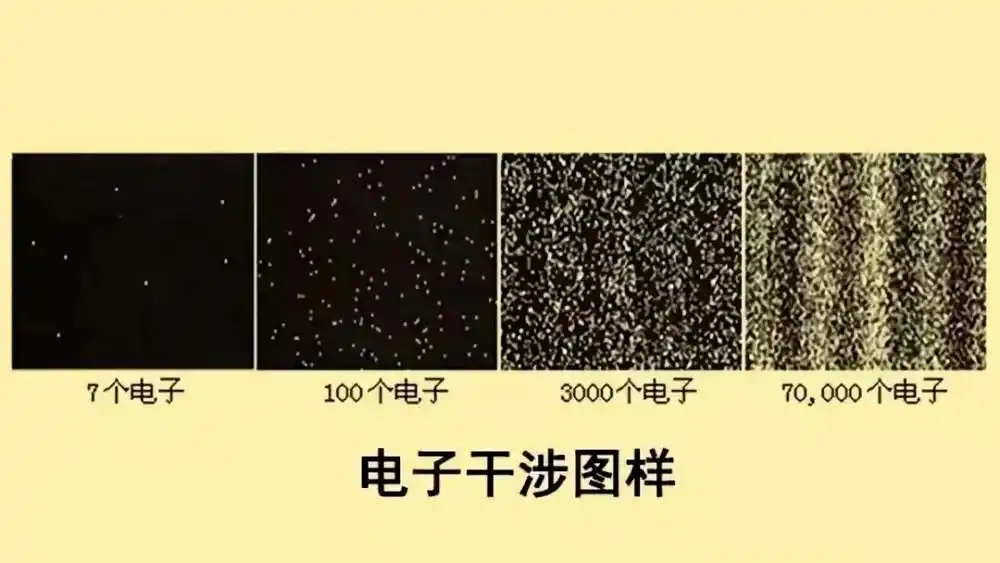

电子双缝干涉实验是量子力学中最著名的实验之一。实验的基本原理是:将电子通过一个带有两条狭缝的屏障,观察它们在屏幕上的分布。如果电子是粒子,屏幕上应该出现两条亮纹;如果电子是波,屏幕上应该出现干涉条纹。

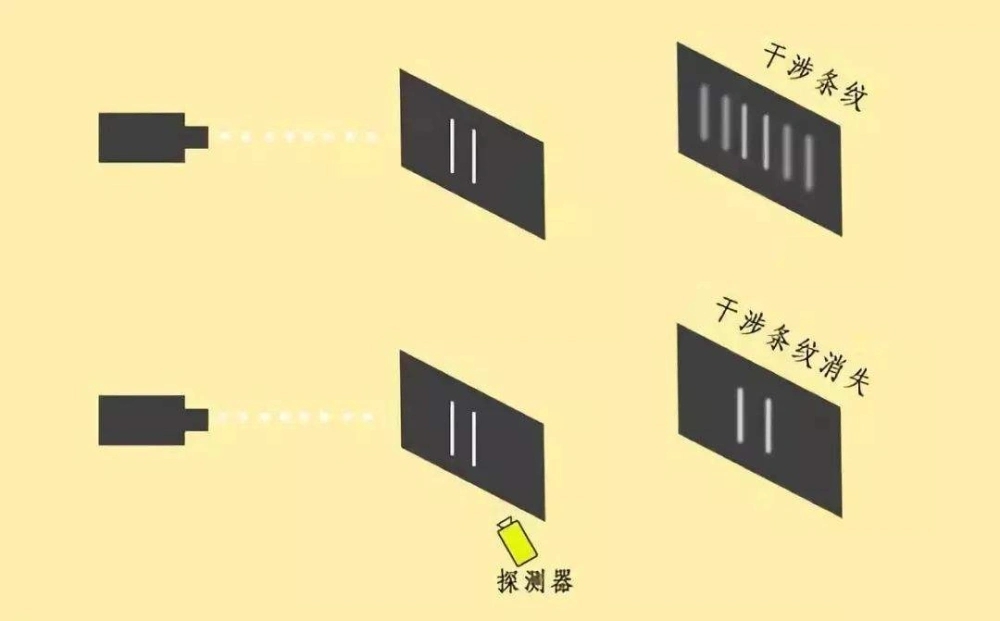

实验结果显示,即使电子是一个一个地通过狭缝,屏幕上仍然会出现干涉条纹。这意味着电子似乎同时通过了两条狭缝,表现出波动性。更令人困惑的是,如果我们在狭缝处放置探测器,试图观察电子通过哪条狭缝,干涉条纹就会消失,电子又表现出粒子性。

这一实验揭示了电子的波粒二象性:电子既可以表现为粒子,也可以表现为波。这种双重性质是量子力学的核心概念之一,也是经典物理无法解释的现象。

电子双缝干涉实验中最令人困惑的现象是观测行为对实验结果的影响。

当不观测电子时,电子表现为波动性,出现干涉条纹;当观测电子时,电子表现为粒子性,干涉条纹消失。这表明观测行为会导致量子态的坍缩,使电子从叠加态变为确定态。

有一种解释认为,观测行为会导致宇宙的分裂,形成平行宇宙。

在现实宇宙中,电子通过一条狭缝;在平行宇宙中,电子通过另一条狭缝。这种解释虽然有趣,但缺乏实验证据支持。

哥本哈根学派的解释认为,电子一直处于叠加态,表现为波动性。观测行为会导致量子态的坍缩,使电子表现为粒子性。这一解释得到了大量实验数据的支持,是目前最被广泛接受的解释。

量子力学的核心是波粒二象性和不确定性原理。

这些概念揭示了微观粒子的行为与宏观物体的行为完全不同。微观粒子的位置和动量无法同时精确测量,它们的行为只能用概率来描述。

量子力学不仅在理论上揭示了微观世界的规律,还在实际应用中取得了巨大成功。例如,量子力学解释了原子光谱、化学键、半导体行为等现象,并为现代科技(如激光、晶体管、核能)的发展奠定了基础。

尽管量子力学取得了巨大成功,但它仍然存在许多未解之谜。

例如,量子纠缠、量子隧穿等现象尚未得到完全解释。未来的研究可能会进一步揭示量子力学的深层规律,甚至可能改变我们对宇宙的理解。

尽管量子力学的许多现象令人困惑,但它却在解释微观现象和推动科技发展方面取得了巨大成功。量子力学不仅改变了我们对自然界的理解,还挑战了我们的哲学观念。

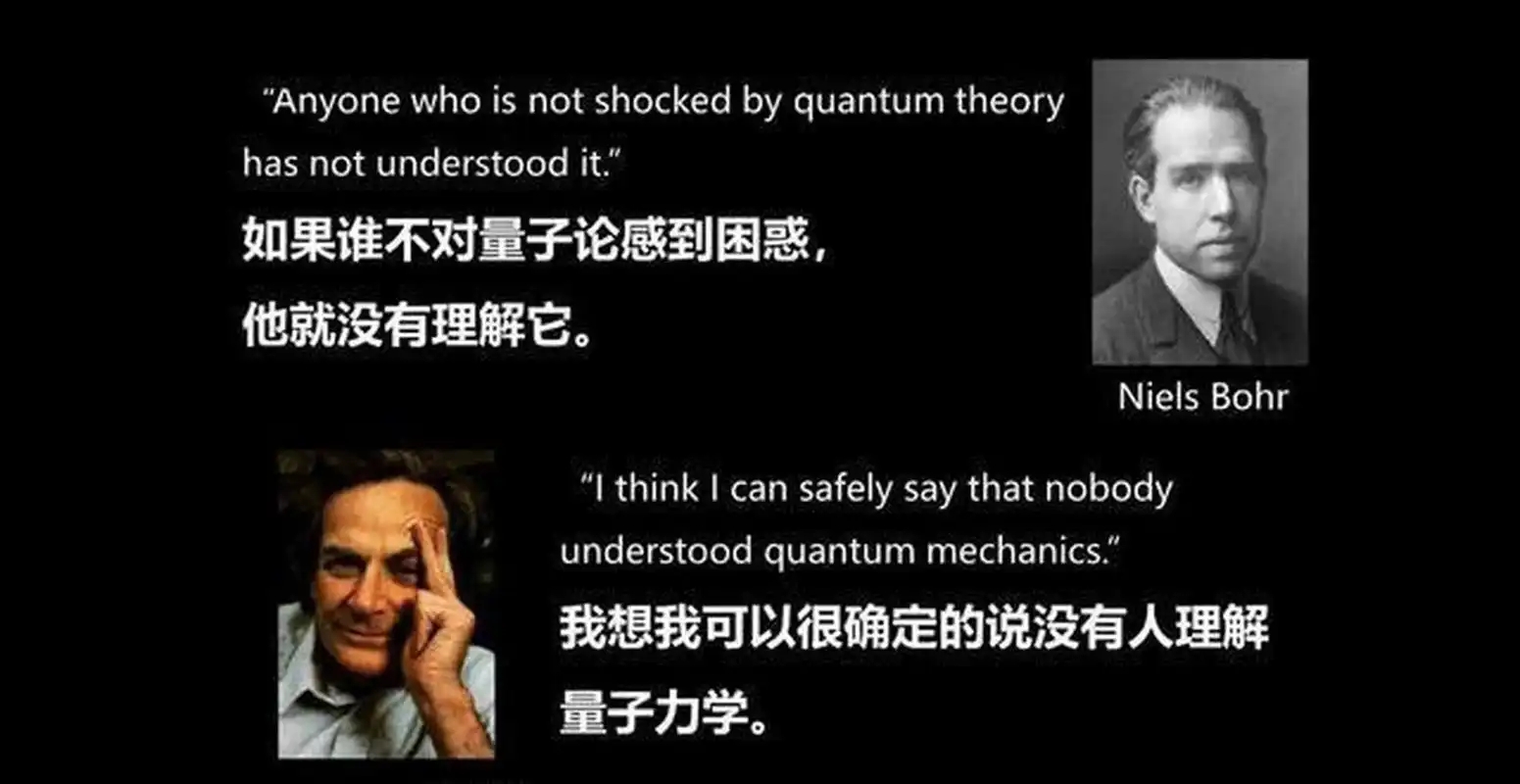

正如玻尔所说:“如果谁第一次接触量子力学而没有感到困惑,那么他一定没有真正理解它。”