在秦始皇三十七年(也就是公元前210年的时候),秦始皇开启了东巡之行,一路来到了海上。这一年的七月丙申日,当行至沙丘这个地方的时候,秦始皇驾崩了。

太史公在相关记载里提到,秦始皇去世之后,出现了这样一番情形。左丞相李斯和中车府令赵高,他们竟然把始皇离世的消息隐瞒起来,没有对外公开宣告。不仅如此,这二人还暗中谋划,将始皇原本留下的遗诏给毁掉了。随后,他们采取行动扶持秦始皇的小儿子胡亥继承了皇位,而胡亥继位之后,便被称作秦二世啦。

他们为了达到掩人耳目的目的,想出了一个法子。那就是弄来数量众多的鲍鱼,然后一股脑儿地全部塞进始皇乘坐的辒车里面。这么做是为啥呢?原来是因为始皇的遗体已经出现了腐坏的情况,散发出阵阵难闻的臭味,他们想用鲍鱼的气味去掩盖住那腐尸发出的异味。之后呢,他们就拉着装有始皇遗体的这辆辒车,放着近路不走,偏偏要绕远路,特意从九原郡那边走,就这样一路折腾,最后才回到了咸阳城。

太史公说得那是相当笃定,仿佛一切都确凿无疑。然而呢,在其中的一些细节方面,却好像怎么都没办法解释得通,让人感觉难以自圆其说呢。

世上有无“始皇后”?

之前我们提到过,在公元前238年的时候呢,这一年正是秦王嬴政即位后的第九年哦。就在这一年,秦王嬴政动身前往雍城的蕲年宫啦,他去那儿是要举行一个特别重要的仪式,那就是“冠礼”呢。这个“冠礼”可有着不一般的意义,它可不单单意味着秦王嬴政马上就要加冕,从此开始亲理朝政啦,而且,还代表着在举行了这个“冠礼”之后呢,秦王嬴政就具备了娶妻生子的条件啦,可以开启人生的新阶段喽。

一直到现在,关于秦王政后宫的具体情形,都还没有人知晓。

据太史公在《史记》里所记载的内容来看,秦惠文王的妻子已经被称作“惠文后”了哦。并且呢,当时秦国的后宫在嫔妃等级划分方面是有明确规定的,总共分成了八个不同的等级呢。不仅如此,班固所著的《汉书》当中也提到了相关情况,说是后来汉朝在建立自身后宫制度的时候,还沿用了秦国的这套后宫等级划分的制度呢。

从这方面来看,

秦王政的后宫里,那是有一定规模的人员构成哦。其中呢,至少曾经册立过一位王后呢,王后在后宫中的地位那是相当重要的啦。除此之外,还有夫人、美人、良人、八子、七子、长使、少使等好些人哦。这些不同称谓的女子,各自在秦王政的后宫里也有着不同的身份地位,共同构成了秦王政后宫的人员组成部分呢。

在先秦时期的历史记载里,要是说那些地位比较低的嫔妃没有在史册中出现,这其实算不上是什么特别奇怪的事儿呢。然而,让人觉得非常不可思议的是,有这样一位“王后”,从始至终,一直到嬴政离世,居然都没有在史册里面留下任何踪迹。

秦国的国君以及臣子们,他们所表现出来的态度着实是非常可疑的。你看啊,在一些事情的处理上,或者是面对某些特定的局势、情况的时候,他们所展现出来的姿态、神情以及做出的种种反应等等,都让人感觉这里面似乎藏着些什么,透着一种让人捉摸不透的古怪劲儿,总之就是显得十分可疑呢。

你瞧,那时候皇帝和一众高级政要们都凑到一块儿啦,大家呢,正在热火朝天地讨论一个事儿,就是要不要分封各个王爷。可奇怪的是呢,在这么重要的场合,居然没有一个人站出来提议说要册立皇后或者是册立太子呢。这情况,是不是显得挺反常的?

那么到底是为什么这位王后在史书当中没有记载呢?

学者们经过分析后认为,存在这样一种可能性,那就是这位被称作“王后”的人,她出身于楚系贵族。而由于昌平君发生了叛秦的事件,在这件事的影响之下,她的生平事迹便被删除掉了,所以现在我们难以完整知晓她的过往经历。

我们来看看啊,就从华阳太后以及她家族在秦国所拥有的影响力来讲呢,有这么一个观点,它的可信度其实是挺高的哦。啥观点呢?就是假如秦王政有“王后”的话,那么这个王后按理来说应该是出身于楚系的华阳太后那个家族里面的呢。

暂且先不去说这位“王后”她到底经历过怎样的一生吧。

有一个情况是,她的身份问题和另外一桩有关秦史的疑案紧密相关。这桩秦史疑案就是,秦始皇的长子扶苏,不知道出于什么原因,最终竟然与皇位擦肩而过,错失了继承皇位的机会。

就目前的情况来看,有不少学者都采纳了李开元先生在《秦谜》这部著作里所提出的观点。

也就是说,扶苏的母亲是楚国的女子,在当时的局势下,她也受到了昌平君叛秦这件事的诸多影响等等。

借着这个观点,在这里阐述一下我个人的一些想法。

在我看来,扶苏的生母,那是绝对不可能是出身于华阳太后家族的楚地女子的哦。

扶苏的身世

前文曾提及,在当时的秦国,楚系势力存在着两个极为关键的核心人物,这两人分别是华阳太后与昌平君。

秦王政在其22岁的时候,也就是公元前238年,举行了一场意义重大的“冠礼”。这“冠礼”呢,在当时是一种极为重要的成年仪式,标志着秦王政从少年步入成年阶段啦,从此在其人生历程以及秦国的发展进程中都开启了新的篇章。

这就表明,要是他打算成婚的话,那也应该是在年满22岁之后才行。

要知道,华阳太后和秦王政之间是不存在血缘关系的。在这样的情况下呢,出于对自身家族利益方面的考量,华阳太后必然是不会放过这个难得的,也很可能是最后的机会的,她肯定会十分积极地去对嬴政的婚姻之事进行干预呢。

由此看来,嬴政的“王后”极有可能是出身于华阳太后所在的那个家族。

我们来思考这样一个情况,假如扶苏是那位“王后”所生的话,那他嫡子的身份可就是明摆着的啦。然而呢,让人疑惑的是,到了最为关键的确定太子人选的这个立储问题上,华阳太后以及她背后的家族,却并没有极力去争取让扶苏登上太子之位,这到底是为什么呢?

秦王政十八年(前229年)的时候,华阳太后离世了。

接下来要说的是另一位处于楚系核心位置的关键人物——昌平君。

从秦王政十年(也就是公元前237年)开始,他就一直在秦国担任丞相这一要职。那大家知道他在这个职位上一共任职了多少年吗?

太史公对此并未详述,只是提到在秦王政二十一年(也就是公元前226年)的时候,发生了“新郑反”这一事件,紧接着“昌平君徙于郢”。无独有偶,睡虎地秦墓竹简当中也有所记载,同样是在秦王政二十一年,昌平君去到了韩王安所在的那个“流放地”居住了下来。

我们可以看到,在秦王政二十一年前后这个时间段,昌平君不管是被看作遭到了“流放”这种情况呢,还是说是被安排外迁出去了,反正不管怎么说吧,最终的结果就是他已经被从秦国的权力中枢给排挤出来啦。

那么,在华阳太后仍然在世,昌平君还出任秦相的这个阶段,前前后后加起来至少有差不多10年的时间呢。

我们来思考这样一个问题,如果扶苏真的拥有楚系血统的话,按常理来说,华阳太后他们那帮人应该是有很大动力去把扶苏推上太子之位的。毕竟华阳太后他们呢,是有着不少优势条件的,既拥有足够充裕的时间,在宫廷当中又具备相当的影响力,完全有能力去推动这件事情达成,可为什么他们却并没有积极地采取相应措施去做这件事呢?

要知道,立储这件事那可是关系到整个江山社稷的重大事宜。它可不是能依照秦王个人的意愿来决定的,不管秦王心里是情愿还是不情愿,在这件关乎国家根本的大事面前,都得按照相应的规矩、考虑诸多方面的因素来进行安排,毕竟这可涉及到王朝的延续、天下的稳定等诸多关键之处呢。

大家知道吗,从云梦睡虎地秦简律文当中能够了解到这样一个情况哦。秦代的时候出台了一种叫做“非公室告”的案件类型呢。这具体是怎么回事呢?就是规定了如果出现子女去起诉父母的情况,郡守是不可以受理这类案子的哦。而出台这样的规定,其目的就是为了维护家长在一个家庭当中那种统治的地位,让家长在家庭里能够拥有绝对的权威呢。

从相关情况来看,这无疑是反映出了秦国太后在王室当中所占据的地位。很明显,其在王室里应当是拥有着相当程度话语权的呢。

就拿秦宣太后来讲吧,她可是在秦国的统治舞台上占据了长达36年的时间呢。在这漫长的岁月里,她牢牢把控着秦国的大权。一直到她渐渐年老,身体也变得力不从心的时候,她的儿子秦昭襄王才终于有了机会,鼓起勇气从她手中夺回政权。

由此能够看出,华阳太后在立储这件事情上,是拥有着相当大的权力去进行干涉的。

不管是从家庭层面来看,还是站在国家层面去考量,秦王政都没有说“不”的余地。就是说,无论是涉及到家这个小单元的相关事宜,还是关乎到整个国家的种种情况,各方面的形势、各种因素综合起来,都不允许秦王政去表示拒绝或者否定呢。

要知道,华阳太后在嬴政成婚之后,一直到她离世,这中间起码隔了八、九年的时间呢。然而在这么长的一段时间里,华阳太后却始终没有什么特别的举动,就这么安安静静的,这情况着实是有些不太寻常。

这一情况所表明的是,她和秦王政在立储这件事情上已经达成了一致的看法,也就是说,对于立储相关的事宜,她和秦王政彼此之间形成了共同的认识,这才会出现所提到的那种情况。

换种说法就是:扶苏既不属于嫡子的范畴,其出身也并非来自楚系。

华阳太后及其家族的情况是这样的,他们不但不会去主张立扶苏作为储君,反而还存在阻拦这件事发生的可能性。这里面或许存在几种情况,一种可能是华阳太后这位“王后”本身并没有生育子嗣;另一种可能呢,就是“王后”虽然生育了,但生下的是女儿;还有一种可能是即便有过“嫡子”,可这个“嫡子”却早早夭折了。

要知道,扶苏确实是秦始皇的长子呢。然而,在古代皇位继承这件事儿上,长子并不等同于就一定是第一顺位继承人。在当时那种复杂的局势以及诸多因素的影响下,存在着重重阻碍,这些阻碍使得扶苏最终没能被册立成为储君。

大家经常会提到“长子扶苏”“公子扶苏”这样的称呼,在提及扶苏的时候用词方面都是很慎重的呢。而且很有意思的是,几乎就没什么人会着重去表明扶苏是嫡子这一身份哦。

由此可见,扶苏并不能算是“废太子”哦。要知道,他可是秦始皇的长子呢,就这一点而言,和其他诸位兄弟相比,他确实是存在着一定优势的。不过呢,虽说有这样的优势,但这可并不代表着储君的位置就肯定是他的,还是存在其他可能性的呢。

在秦朝完成统一大业之后,发生了一件事使得扶苏与秦始皇之间的关系再度变得十分紧张,那就是“焚书”一事。在这件事情上,扶苏有着自己的看法和态度,他与秦始皇的意见产生了很大的分歧,结果和始皇帝闹得很不愉快。

在那之后,便被安排前往上郡执行“监军”的任务了。

著名历史学家吕思勉曾这样讲过,在古代呢,一般太子都是不会去统领军队的哦。要是让太子去带兵打仗,这往往就意味着有废掉太子、另立他人的打算呢,就像晋献公对待申生那样的情况。而扶苏最终没能被立为太子,大概在他被派到上郡去监军的时候,就已经被决定下来了呢。

这话是有一定道理的。

在春秋时期啊,楚平王有个想法,那就是打算废掉太子建。他采取的做法呢,是让太子建前往城父这个地方居住,并且让太子建负责守卫边疆的相关事宜。可这还没完,之后楚平王居然秘密下令给城父的司马,要求其把太子建给杀掉。

这么来看,就秦始皇所做的这一番安排而言呢,扶苏当时所处的状况那是相当明显的,他已经被从权力的核心圈子给排挤出去啦。在这样的情形下,想要登上太子之位,那可真的是不知道要等到什么时候喽,简直就是遥遥无期。

那扶苏的生母究竟是谁呢?实际上,答案差不多已经很明显了,就是郑女。

扶苏这个名字,极有可能是出自《诗经·郑风·山有扶苏》里的“山有扶苏,隰有荷华”这句诗呢。可能会有人觉得吧,这不过就是一种巧合罢了,觉得单从这名字的出处是没办法反过来去证实扶苏的身世情况的。毕竟呢,郑国在很早之前就已经被韩国给灭亡了。

这就得从秦王政十年(也就是公元前237年)说起啦,在这一年,李斯给秦王呈上了一篇极为著名的文章,那便是《谏逐客书》哦。

如果一定要是秦国本土所产的东西才可以使用,那么这夜光宝玉就不会用来装饰朝廷,犀牛角、象牙制成的器具也不会成为供人赏玩喜好之物,郑国、卫国的美女就不能充斥在后宫之中,而那些优良的骏马也不会被充实到宫外的马厩里……

接下来要说的是这样一个情况,这里提到了几种不同类型的乐曲呢,像“郑”乐、“卫”乐、“桑间”之乐,还有“昭”乐、“虞”乐、“武”乐、“象”乐,这些可都是来自其他国家的乐曲哦。现在呢,出现了一种现象,就是人们舍弃了本国那种敲击瓮、叩打缶所发出的相对质朴简单的音乐形式,反而去追求“郑”“卫”这些异国的音乐啦;而且还不再弹奏本国的筝这种乐器所演奏出的音乐,转而去选取“昭”“虞”这些异国的乐曲呢。那大家想一想,为什么会出现这样的情况呢?这到底是怎么回事?

通过这几句话,我们能够从中提炼出如下的一条信息:

在秦王的后宫之中,充斥着来自郑、卫等国的众多美女。这些美女们各有风姿,她们在后宫里形成了一道道别样的风景。而在秦王的身边,还有来自赵国的美女时刻侍立着,随时听候吩咐。不仅如此,秦王政平日里还常常会听到那种来自郑、卫地区的桑间之音。这种音乐曲调婉转,多是些靡靡之调,听起来十分的柔婉缠绵,在宫廷之中时常悠悠回荡着。

李斯所列举出的那些例子,全都体现出了秦王政的喜好倾向呢。秦王政特别偏爱郑卫之地的地方文化哦,也正因如此,他的后宫之中有很多都是来自郑卫地区的美女。

此刻要讲述的,是秦王政十年的相关情形。在这一年,嬴政年仅23岁,彼时的秦宫正处于一种特定的状况之中。要知道,这一年恰好是嬴政举行冠礼之后的阶段,而按照当时的惯例,举行冠礼之后往往也到了成婚的时期,所以说这也是嬴政成婚的时期。

接下来我们结合扶苏的名字来谈一谈。

据相关记载,秦王政在当时呢,时常会去临幸一位来自郑国的女子。在这样的情况下,这位郑女就率先生下了秦王的长子哦。而秦王政呢,大概是因为对这位郑女极为宠爱,所以就有了那种“爱屋及乌”的情感,于是便给这个长子取名叫做“扶苏”啦。

胡亥即位时多大?

太史公笔下所描绘的胡亥,那可真能算得上是把昏聩、愚蠢、暴戾、阴狠这些特质集于一身的一位昏君啦。他登上皇位之后呢,那可真是毫无节制,肆意地去满足自己的各种欲望。而且,还在赵高的不断蛊惑之下,干出了特别残忍的事儿,竟然把诸多公子以及朝中那些经验丰富的老臣几乎全都给杀害光了,实在是令人咋舌。

胡亥的身世情况一直以来都不是很清晰明确呢。就拿太史公的记载来说吧,他只是提到胡亥在二世皇帝元年的时候,年龄是二十一岁,按照这个推算的话,胡亥应该是在前230年出生的。而且,太史公还指出胡亥是秦始皇的“少子”,也就是秦始皇比较年幼的儿子啦。

令人觉得十分匪夷所思的是,司马迁在其所著的《史记·秦始皇本纪》的末尾部分,竟然还提到这样一个情况,那就是“二世生十二年(这里明确说明了是在前221年出生)而立”。也就是说,按照此处所记载的内容来看,秦二世是在出生之后过了十二年便登上了皇位,这着实让人有些难以理解。

在历史的长河中,存在着这样一个疑问,那就是从某个相关事件的前后时间来看,其间相差了整整九年。而就在这时间跨度之中,涉及到胡亥即位这件大事。但令人疑惑的是,胡亥在即位的时候究竟是多大年纪呢?这个问题,就如同被迷雾笼罩一般,在秦朝的历史记载里变得模糊不清了,成了一桩让人难以确切知晓、始终搞不明白的事情。

有一种说法是秦二世在二十一岁的时候即位,这一说法流传得相当广泛呢。

咱们来看看秦二世在“指鹿为马”这件事情当中的表现,就从这事儿来看的话,他的智力水平仿佛就和一个懵懵懂懂、啥都不太懂的小孩子差不多呢。

赵高深知自己权势颇重,于是想出了一个法子来试探众人对他的态度。他命人牵来一头鹿,却故意在秦二世面前把它说成是马。秦二世见了,满心疑惑,就询问身边的侍从们:“这明明是一头鹿,对吧?”可那些侍从一个个都附和赵高,齐声回答说:“这就是马。”秦二世听闻此言,大为震惊,心里不禁怀疑是不是自己看错了,产生了迷惑之感。在这种情况下,他便召来了太卜,让太卜为这件事进行占卜。

另外,太史公曾提到秦王有二十多个儿子呢。要是胡亥是在秦始皇十七年(也就是公元前230年)出生的,并且他还是秦王这些儿子里年纪最小的那个的话,

秦王政在他30岁的时候胡亥出生了,然后一直到他50岁病逝在沙丘宫,这期间可是整整二十年的时间。不禁让人疑惑,在这二十年当中,难道秦王政就一直没有再生育子嗣吗?又或者说,这二十年里他只是生下了女儿,而没有生下儿子呢?这确实是个让人挺纳闷的事儿啊。

很明显,这是说不通的。

胡亥出生的时间其实是在秦统一的那一年,也就是秦王政二十六年(前221年),相较而言,这样的出生时间设定显得更为合理呢。

贾谊曾讲述过一段有关胡亥的故事:

话说秦二世胡亥还身为公子的时候啊,有一回下了诏令安排酒宴,要宴请诸位大臣。在酒宴过程中呢,还把各位公子也都召来,赏赐食物给他们。等大家吃得差不多了,公子们就先退下了。这胡亥走下台阶的时候啊,看到群臣摆放的鞋子。那些鞋子呢,有的模样看上去很不错,可胡亥呢,就这么故意地从那些摆放好的鞋子上踩踏过去,然后才离开。这件事啊,被其他诸侯听说了之后,没有一个人不为此而深深叹息的。等到后来胡亥真的即位当上皇帝了,大家心里都明白,就他这么个人,这天下肯定是要抛弃他的,都觉得他不会有什么好下场呢。

据说啊,曾经有这么个事儿。那胡亥在一次从宴会中途退席出来的时候呢,一眼就瞧见了门口那儿群臣们摆放得整整齐齐的鞋子。结果呢,这胡亥,也不知道怎么想的,上去就对着那些摆放得规规矩矩的鞋子一通乱踢乱踩呢。

贾谊并没有明确指出相关事情发生在什么时间,而后世呢,向来都把这件事当作是胡亥性情纨绔的一个有力佐证呢。不过呢,大家有没有想过,如果这事儿是发生在胡亥幼年时期的事迹呢?这么一来的话,是不是感觉就会合理许多啦。

我们再来看看秦统一之后一直到始皇帝去世的这差不多十年间秦始皇的活动情况。那时候呢,秦始皇就算是每天要处理的政务堆积如山、极其繁忙,可他仍然多次到各地去巡游,目的就是考察各地的实际状况呢。而在除了巡游之外的其余时间里,秦始皇又对“求仙问道”这件事特别痴迷,一心扑在这上面啦。

有可能出现这样的情况,那就是某人既没有太多的时间,同时也没有那份心思去享用后宫里数量众多的美女,这种情形其实是存在发生的可能性的呢。

另外,胡亥还曾经对李斯讲过这样一番话:“朕在年少的时候就失去了父亲,对于很多事情都缺乏应有的认识和了解,也没有学习过治理百姓方面的相关事宜啊。”这些内容出自《李斯列传》当中。

我们来思考这样一个问题,就是在胡亥即位的时候呢,假如他当时已经年满21岁,达到了成年的标准,可为什么他却要用“少”这个字来称呼自己呢?这确实是让人有些疑惑,毕竟按照常理,成年之后一般不会用这样表示年少的词汇来自称啦,这里面是不是有什么特别的缘由呢?

所以在我看来,胡亥在即位的时候,他的年龄应该是十二岁呢。

只有在这种特定的情形之下,他才会每件事情都顺着赵高的意思去做呢。不然的话,大家想想看,赵高他怎么敢在秦二世的跟前,明目张胆地把鹿硬说成是马?这其中肯定是有前面所说的那种情况作为前提条件的,要不然赵高哪来这么大的胆子做出这种颠倒黑白的事儿呢。

胡亥的年龄这件事可是相当重要的,它在很多方面都有着不小的影响呢,比如对于一些历史事件的解读,对当时局势发展的理解等等,所以胡亥的年龄问题确实是非常关键、不容忽视的哦。

这其中涉及到秦始皇的那份遗诏,另外还有胡亥通过不正当手段诈立这件事所引发的“沙丘之谋”疑案呢。

始皇临终前的那份“遗诏”

太史公司马迁所著的《史记》里面有这样的记载:秦始皇的小儿子胡亥,他和中车府令赵高以及左丞相李斯这三个人,在沙丘宫那个地方共同谋划了一件大事。他们竟然把秦始皇原本留下的遗诏给毁掉了,然后通过这样不正当的手段,成功夺取了皇帝的位子呢。

太史公对于相关事情的记载说得十分确切,那语气、那描述仿佛让人觉得就是确凿无疑的史实一般。而在后世呢,大多数人也都没有去怀疑太史公所说内容的真假情况。就这样,时间一点点过去,在这长达千年的悠悠岁月里,“沙丘之谋”这件事差不多就已经被大家看作是板上钉钉、不容置疑的定案啦,好像它就实实在在是历史上确切发生过的那样。

不过,当我对这段史料进行梳理的过程中,却察觉到了其中存在一些让人觉得难以理解的问题:

接下来要说的是第一个问题,那就是有关秦始皇的遗诏方面的事儿呢。

秦始皇在位的第三十七年,他决定亲自到天下各处去巡视一番,要把那些远方之地都好好游历、查看一遍。他先是登上了会稽山,之后返程经过吴地,接着从江乘这个地方渡过了江。然后就沿着海边一路前行,一直向北抵达了琅邪。从那儿又继续沿着海边往西行进。当行至平原津,也就是如今山东平原县这个地方的时候,秦始皇生病了。秦始皇向来忌讳谈及死亡这件事,所以身边的大臣们谁也不敢在他面前说起跟他病情相关、有可能涉及到死亡的事情。随着时间推移,秦始皇的病情愈发严重了。在这种情况下,他写了一封加盖玉玺的诏书给公子扶苏,诏书上说:“等我去世之后,你要回到咸阳主持丧葬之事。”这封诏书写好并且密封之后,就放在了中车府令赵高负责掌管符玺事务的地方,还没来得及交给前去送诏书的使者呢。到了七月丙寅这一天,秦始皇就在沙丘平台这个地方驾崩离世了。

在那一年的七月,秦始皇来到了沙丘这个地方。当时啊,他的病情已经非常严重了。于是,秦始皇就吩咐赵高写一道诏书给公子扶苏,诏书上是这么写的:“你要把军队交给蒙恬来统领,然后赶回到咸阳来参加丧事,为我举行葬礼。”赵高按照秦始皇的吩咐把诏书都写好并且密封起来了,可还没来得及把这封诏书交给前去送信的使者呢,秦始皇就驾崩了。这一段记载是出自《李斯列传》当中的。

根据上述所记载的内容来看:

话说秦始皇在出行到平原津这个地方的时候,身体突然就生病了。这病呢,还一天比一天严重起来。在这样的状况下,秦始皇写了一份遗诏,这遗诏是写给公子扶苏的哦。那遗诏上面写的啥内容呢?就是让扶苏“与丧会咸阳而葬”,意思就是让扶苏到咸阳来参加丧事并且主持葬礼。而且呢,在《李斯列传》里记载的这同一份遗诏,还多了这么一句“以兵属蒙恬”,就是把军队交给蒙恬统领的意思呢。秦始皇把这份遗诏写好之后,并没有立刻就交给使者去派送出去,反而是交给了赵高,让赵高来负责保管这份遗诏。之后呢,到了七月份的时候,秦始皇一行人走到了沙丘宫这个地方,很不幸,秦始皇就在这儿病逝了。

我们可以从中清楚地看到,秦始皇写下遗诏的地点是在平原津。

令人觉得蹊跷的是,一直到他在沙丘快要离世的时候,都始终未曾把这份诏书发送给扶苏。这到底是为什么呢?这里面的缘由实在是让人疑惑不解。

大家想一想啊,秦始皇那时候,要是他真觉得自己压根就不会死,那又何必去写下关于自己丧事要怎么安排的相关事宜呢?

很明显,只有在他察觉到自己死期将近,已经开始考虑身后诸多事宜的时候,才会提前写下诏书,让扶苏前往咸阳奔丧呢。并且呢,他当时应该也还抱有那么一丝病能痊愈的侥幸心理,写下这个诏书也不过是做个以防万一的准备罢了。

关于那份诏书,其内容到现在都存在着很大的争议呢。其中最为关键的一点就是,这份诏书里面压根儿就没有提到要把皇位传位给扶苏的相关内容。

有一位皇帝已经到了即将离世的时候,可他留给长子的遗诏内容居然仅仅只是让其回咸阳奔丧。细细想来,这事儿确实不太合乎常理。

然而,仅仅凭借这一点,并不能够随随便便就去否定这种可能性。

之前我们提到过,扶苏始终都没能被正式册立为储君。不仅如此呢,他还被秦始皇给打发到了上郡去监军,要知道上郡离国都咸阳可是相当遥远的。这件事发生的时候,秦始皇都已经年近半百啦,准确来说是在秦始皇三十五年,也就是公元前212年的时候,算起来这可是秦始皇去世前两年发生的情况呢。

大家知道,所谓太子呢,那就是未来要继承国君之位的人。就拿秦始皇来说吧,正常情况下,他是应该把太子留在国都的,好让太子逐步去熟悉各种政务方面的事情。

要是秦始皇哪怕有那么一点点想要册立扶苏当储君的想法,在他自己身体一天天地变老这个时候,就绝对不会把扶苏打发到边塞那种偏远的地方去。要知道,册立储君可是关乎国家未来的大事,一般情况下,如果心里认定了某个儿子作为继承人,那肯定是要把他留在身边好好培养,让他多熟悉朝廷政务之类的,哪能把他远远地发配到边塞呢。可秦始皇却这么做了,这就说明很可能在那个时候,他压根就没真正动过册立扶苏为储君的心思呢。

很明显,扶苏并非是他心目中所期望的那个继承人。在他看来,扶苏的种种表现或者特质等方面,都不符合他对于理想继承人的设定呢,所以明明白白地能看出扶苏不是他所认为的合适的继承人选。

咱们先考虑一下胡亥的年龄,就像之前提到的他可能是十二岁这个情况哦。在这样的年龄设定下呢,大家想一想,秦始皇如果要安排身后之事的话,那他召回长子来处理,是不是就显得比较合乎常理啦?毕竟在通常的认知里,相对年幼的胡亥和年长一些的长子相比,从处理大事的能力、经验等各方面综合考量的话,召回长子来处理身后事确实是更符合常理的一种做法。

关于李斯列传里为何会多出“以兵属蒙恬”这么一句,我这里有一个看法哦。我觉得,有可能是史家在对秦简进行梳理的时候,出现了补录这样的情况呢。

在先秦那个时候,是还没有纸张出现的哦。就拿楚国的帛书来说吧,它所用到的那种材质可是相当昂贵的,一般人可很难用得起呢。所以呢,当时的典籍大多都是以“竹简木犊”这样的形式存在的哦。不过呢,这种以竹简木犊为载体的史册,经历了漫长的时间推移,再加上时不时会发生的战乱等情况,就特别容易出现散落的状况啦。

后世的史家们在对相关资料进行整理的时候,很有可能他们拿到手的就是那种一条一条的、零碎的小木条呢。

要知道,有时候我们面对的那些典籍,上面的字迹没准儿都已经有破损了呢。这还不算完,就算字迹相对完整吧,想要核对并且把上下文连接起来弄明白,那可也是个不小的“工程”。在这个过程中,很有可能就会碰到这么一种情况,就是某个小木条上记录的内容,你怎么都找不到合适的地方去安放它。这时候就得琢磨琢磨啦,整理这些典籍的人,他们当时是怎么去理解这些内容的,又是把这些内容对应插入到哪一段历史当中去的呢。

有一种可能性是存在的,那就是在太史公完成了对秦始皇本纪的整理工作之后,又偶然发现了一条木条,木条上清晰地写着“以兵属蒙恬”这样的字迹。在这种情况下,太史公是有可能会把这一内容补充记录在后面的李斯列传当中去的。

沙丘之谋疑点颇多

接下来要说的是第二个问题,也就是沙丘之谋这件事。在历史上,沙丘之谋可是一件有着重大影响的事件,它涉及到诸多复杂的情况和人物关系等等,下面就具体来讲讲这沙丘之谋的相关内容。

这一段史料着实让人感觉匪夷所思。就是说呢,它所呈现出来的内容或者相关情节,完全超出了人们平常所能够理解和想象的范畴,真的是很奇特、很让人难以捉摸呢。

李斯觉得皇上在外出期间驾崩了,而且当时并没有正式确立太子,所以他决定先隐瞒这个消息。李斯让人把秦始皇的遗体放置在辒辌车里面,就好像皇上还在世一样,朝中的百官依旧按照往常的规矩向皇上奏报事情、进献食物,而那些宦官们也还是像往常一样跟着辒辌车,以便传达百官的各种奏事内容……

话说丞相李斯当时面临着秦始皇驾崩于外的情况,他心里十分担忧,害怕各位公子以及天下局势会因此出现变故。于是呢,他就决定先不公布秦始皇去世的消息,而是把秦始皇的棺木放置在辒凉车之中秘密运送。当时,只有秦始皇的儿子胡亥、赵高以及秦始皇所宠幸的五六个宦官知道皇上已经驾崩了这件事。之后啊,赵高就和公子胡亥、丞相李斯暗中谋划起来。他们先是毁掉了秦始皇原本封好赐给公子扶苏的诏书,接着又伪造了一份诏书,谎称是丞相李斯在沙丘接受了秦始皇的遗诏,要立公子胡亥为太子。不仅如此,他们还另外写了一封信,赐给公子扶苏和蒙恬,在信中列举了各种所谓的罪状,最后命令他们一同自尽。

秦始皇特意写了一封诏书赐给长子扶苏,内容是这样说道:“朕在天下四处巡游,其间还到各处名山去祈祷祭祀诸位神灵,就是希望能够延长自己的寿命啊。如今你扶苏和将军蒙恬率领着几十万的军队在边疆屯驻防守,这一晃都已经过去十多年啦。可是呢,军队不但没能继续向前进发,而且士兵们还损耗颇多,到现在都没有立下哪怕一点点的功劳。不仅如此,你竟然还屡次上书,毫无顾忌地直言批评我所做的事情,就因为没能如愿被召回京城当上太子,于是便日夜心怀怨恨。扶苏啊,你作为儿子,这可是不孝的行为,所以现在赐给你一把剑,你就自行了断吧!将军蒙恬和你一同在边疆驻守,对于你的这些不当行为,他却不加以纠正,按理说应该是知道你的这些谋划的。他作为臣子,这就是不忠的表现,所以也赐他一死,让他把所率领的军队转交给裨将王离。”秦始皇写好诏书之后,用皇帝的玉玺在上面盖了印,然后派遣胡亥的门客带着这封诏书前往上郡,把它赐给扶苏。

倘若提及胡亥、赵高以及李斯这三个人,他们可是共同谋划了一场阴谋。这阴谋便是伪造一份遗诏,其目的就是要将扶苏和蒙恬这二人给除掉。

就算是以秦始皇的名义把相关物品或者指令之类的送达到扶苏、蒙恬那里,

然而,所谓“今扶苏与将军蒙恬率领几十万军队驻守边疆,已经有十多年了,却不能向前进军,士兵们损耗众多,没有一点儿功劳”这样的罪名,简直就像是自己露出了破绽。

当我们仔细去研读《史记·蒙恬传》时,就能够比较容易地察觉到这样一个情况:在始皇三十五年的时候,秦始皇给蒙恬安排了一项极为重要的任务呢,那就是在北方修筑直道。

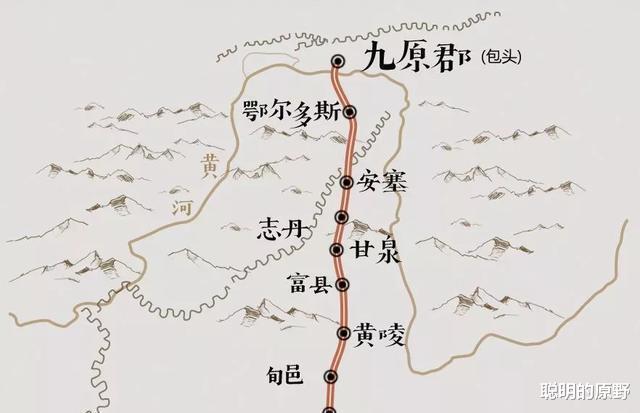

秦始皇想要巡游天下,打算从九原开辟一条道路直接抵达甘泉宫。于是,他便下令让蒙恬负责打通这条道路。蒙恬领命后,带领众人开始了这项浩大的工程。他们逢山开山,遇谷填谷,硬生生地在崇山峻岭之间开辟出了一条通道。这条道路从九原一直延伸到甘泉宫,全程长达一千八百里。只是可惜,这条道路最终还没有完全修建成功……

这条直道一直到始皇三十七年的时候都还没有修通呢。在这一年,秦始皇到东边的海上巡游,结果在沙丘这个地方驾崩了,而那时直道仍处于未修通的状态。

直道当时都还没有修筑完成,在这种情况下,谁能料想到秦始皇会突然对蒙恬赐死呢?就算旁人去设想这样的情况,可就连蒙恬他自己,又怎么会轻易相信这样的事情会发生在自己身上呢?

大家看啊,就从秦始皇采取修建长城、开辟军事通道这些举措来说呢,很明显能看出蒙恬驻守在边疆,其最主要的职责和意义就是进行防守。并不是要求他非得主动出击,去把匈奴部族给彻底消灭掉呢。这其实应该是当时朝中的君主和臣子们一起经过商议之后所定下的国策。在这样的安排下,蒙恬一直履行着自己的职责,那他又有什么罪过呢?又怎么能说他是“无尺寸之功”呢?这显然是不符合实际情况的。

李斯可是秦国的高级政要,在那种情况下进行罗织罪名之类的事情,按常理来说,他又怎么会出现这样明显的纰漏并且还泄露出来呢?这实在是不太可能发生的。

接下来遇到的问题变得更多啦,一件接着一件地冒了出来呢。

那么这时候问题就出现了,要知道是有三个人在一起谋划着篡位这件大事呢,这可属于极为机密的谈话内容。可让人疑惑的是,这样机密的对话究竟是通过何种途径泄露出去的呢?这着实让人觉得蹊跷。

胡亥、赵高和李斯这三位可都是当事人,他们怎么可能会自己去把那些丑事给抖搂出来呢?要是他们自己曝光了,那还怎么去堵住全天下那么多悠悠之口?毕竟天底下人那么多,大家可都在看着呢,真要是自己把丑事往外说,那肯定是没法让众人不再议论纷纷的。

当我们去翻阅先秦时期的史籍时就会发现,只要是涉及到那种比较私密的谈话内容,通常情况下呢,都是史家在里面添加了一些虚构的成分哦。

我们就以《国语》为例来看啊。在《国语》的《晋语》部分,有整整九卷的内容呢。其中讲述了晋献公后妻骊姬吹“枕头风”的相关情节。大家想想啊,夫妻之间那种私密的谈话,正常情况下那肯定是只有他们两人知道,旁人怎么可能会晓得呢?所以说,这里所呈现出来的那些对话情节呢,大概率是虚构出来的啦。不过呢,虽然是虚构的,可它却编排得特别巧妙,非常合情合理哦。通过这样的虚构处理,还能够把人物的性格展现得更加深刻呢,让我们能更清楚地了解到这些人物的特点。

这么看来,胡亥、赵高以及李斯他们三个人之间所谓的秘密谈话内容呢,其实是后世的史家在已经确定了“扶苏应当被立为皇位继承人、胡亥是通过欺诈手段才得以被立为帝”这样的认知基础之上,经过创作而形成的。

既然已经是这样的情况了,那这个问题?

简单来说,实际上从头到尾压根就没有所谓的“沙丘之谋”这回事哦,胡亥呢,是依照皇帝的诏书合法继承皇位的。

接下来要探讨的就是,秦二世究竟是不是被赵高和李斯擅自拥立的这个问题了。

秦二世是否为赵高、李斯所擅立?

秦始皇从开始亲政,一直到在沙丘病重这个阶段,整整历经了28年之久。然而在这漫长的时间当中,并没有任何能够表明他曾经册立太子的迹象存在。

在相关记载里,反而是《李斯列传》表述得特别清晰明确呢。其中提到“陛下居外,未立太子”,意思就是当时陛下身在外地,还没有确立太子的人选。而且还说“李斯以为上在外崩,无真太子,故秘之”,这表明李斯觉得陛下在外地驾崩了,可因为之前没有正式确立真正的太子,所以就把这件事给隐瞒起来了。另外还有记载“上崩,无诏封王诸子而独赐长子书”,就是说陛下驾崩之后,并没有诏书对各位王子进行封王之类的安排,只是单独给了长子一封信。

诸多迹象都清晰地表明,起码在秦始皇走到人生尽头、即将离世之时,还并没有确立太子这一身份的人选。也就是说,从各方面呈现出来的情况来看,一直到秦始皇生命的最后阶段,有关太子的确立事宜,依然是没有完成的状态呢。

在秦代的历史长河之中,存在着这样一件事,它就如同被迷雾重重笼罩一般,成了一桩让人捉摸不透的谜案。

秦始皇没有立太子,这其中的原因主要有两种情况。其一呢,秦始皇在位期间一直未曾册立皇后,要知道在古代,太子之位通常和皇后所生之子紧密相关,没有册立皇后,这在很大程度上影响了太子的确立。其二呢,就是秦始皇可能觉得没有那种让他十分满意、堪称理想的继承人选,所以也就迟迟未立太子啦。

不管是从哪方面来看,秦始皇在临终之际并没有法定的继承人,这一点是确凿无疑的事实。

依照宗法制的规定来看,要是出现了没有册立太子,并且也不存在嫡子这样的情况,那么皇位的继承就会轮到第二顺位的继承人啦,也就是长子来继承皇位哦。

从始皇临终之前所做的一系列安排情况来分析,就会发现一个情况,那就是他其实并没有去考虑要把皇位传给扶苏哦。恰恰相反呢,倒是存在着非常大的可能性,他已经选定了胡亥来继承皇位呢。

胡亥呢,他的年龄相对来说是比较小的,而且在众多兄弟当中,他的排行也不算靠前。不过,即便如此,却也不能就此断言他是完全没有继位方面的优势的。

大家知道,胡亥的年龄一直是存在争议的。不过呢,有一点非常关键,那就是在秦国完成统一大业的时候,胡亥的情况只有两种可能,要么他是刚刚才出生,要么就是年纪尚幼呢。

大家都晓得,秦始皇和儒生之间可是发生过好几回冲突呢。秦始皇他心里一直盘算着要打造一个依照法家主张的法制帝国。不过呢,从扶苏大胆直谏这件事就能瞧出来,秦始皇他膝下的那些儿子们,大多数都是在儒家文化所营造的那种氛围当中渐渐长大成人的哟。

他的理念在当时的情形下并未得到契合,于是便把目光转向了胡亥。那时候的胡亥就如同一张未曾着墨的白纸,在他看来,是完全有可能将胡亥按照自己心中所想的那样去培养,使其成为自己理想中的继承人呢。

我们来看出土文物“两诏铜权”上的铭文,从这上面的铭文能够发现,扶苏在即位之后呢,确实是继承了他父亲的遗志哦。而且,在史料文献当中,也有不少相关的记载呢。比如说,就有秦二世谈及类似“主重明法,下不敢为非,以制御海内矣”这样的内容,很明显这体现的就是法家的思想。

另外,秦始皇做出了一个安排,那就是把特别精通律法的赵高安排到了胡亥的身边。他这么做,目的其实很明显,就是想要把胡亥当作继承人来培养呢。

并且在这二十多个儿子当中,就只有胡亥一人被秦始皇带着,陪在身边一同出去巡游。难道秦始皇仅仅是为了带他出去游玩这么简单的目的吗?显然其中可能另有深意。

这里说的“出游”,可不是咱们现在所认为的那种“踏青”或者单纯“游玩”的意思哦。秦始皇他每一次出去巡游,那可都是带着非常明显且重大的政治目的呢。而且等他出游结束回到都城之后,还会根据出游过程中的种种情况以及所了解到的相关事宜,出台一系列与之相对应的政策哦。

由此可见,秦始皇之所以把胡亥带在身旁一同游览山河,实际上是怀揣着亲自对他加以教导的用意,就是想着通过这样的方式来好好培养出一位合格的皇位继承人呢。

接下来我们再来瞧瞧陈胜吴广起义之前的那番对话内容。

在这里我们能够看出,当时的人对于胡亥继承皇位这件事是存在疑问的。这些疑问主要是围绕着长子和少子的身份,以及到底谁“应当立为继承人”、谁“不应当立为继承人”这样的推测展开的。这仅仅体现出他们对秦始皇做出让胡亥继立这一决定是不太能理解的。

大家想想啊,要是胡亥真的是通过不正当手段诈立的,那陈胜为啥要绕这么大一个圈子来说这件事儿呢?直接明明白白地说胡亥是篡位,那不就得了嘛,这样不是更简单直接嘛。

这里存在一个关于秦始皇辒车路线的问题有待探讨。也就是说,在相关的研究或者了解过程中,出现了与秦始皇所乘坐的辒车行驶路线相关的疑问点,需要进一步去明晰、去弄清楚其具体的情况到底是怎样的。

秦始皇的辒车,为何舍近求远行经九原直道?

接下来要说的是第三个问题,就是有关秦始皇的辒车的情况呢。当时它不是走常规的路线,而是舍近求远哦,选择从井陉这个地方出发,一路抵达九原,之后又通过直道,最终到达咸阳。

秦始皇驾崩之后,他所乘坐的辒车先是从井陉出发,一路抵达九原,就这样围绕着大秦帝国广袤的疆域绕行了好大一圈。之后呢,这辆辒车又从九原郡出发,向着如今的陕北地区行进,沿着直道一直行至咸阳,这才正式为秦始皇发丧。

为什么要舍近求远地走直道回襄阳呢?

一千多年来,一直都有人对此进行猜测,他们觉得之所以会绕这么一大圈,是因为“恐人疑揣”,也就是害怕别人猜测揣度;还有人认为是“欲以欺天下”,意思是想要借此来欺骗天下人。

我们来看看直道所处的位置情况,这里面存在着一些争议。不过呢,很明显的是,如果选择走直道的话,那就必然会碰到在上郡的蒙恬。但要知道,这一情况可不能拿来当作李斯等人心里有鬼、感到心虚的证据。

要知道,当时胡亥他们这一伙人啊,情况是很急迫的。因为按照常理来说,他们应当赶紧回到咸阳去完成即位这件大事才对呢。毕竟这可是关系到皇位继承的关键事儿,时间上肯定是耽搁不得的。那在这种情况下,怎么能够想象他们会做出拉着秦始皇已经开始腐烂的尸体,然后送到蒙恬所在的地方去这样的事儿呢?这从逻辑和常理上都说不通,根本就不太可能会发生这样的情况嘛。

这里所说的“九原”,并不是大家熟知的九原郡哦,其实是另外存在的一个名为九原的地方呢。当时,秦始皇的辒车行走的路线是这样的:从井陉开始,朝着西边行进,接着进入太原地区,然后就来到了汾河河谷。之后呢,辒车一路经过太谷、平遥、介休、灵石、临汾这些地方,到达新绛之后再转向西边前行,最后从龙门渡过黄河,抵达韩城啦。

这也就是说啊,根本不存在李斯、赵高他们为了欺骗众人、掩人耳目,而特意去绕远路的情况呢。实际上,他们几个人就是按照以往一贯行走的路线,稳稳当当地把秦始皇所乘坐的辒车给顺利运回了咸阳城。

总的来讲,在我看来呢,胡亥其实是正常继承皇位的哦。我们可不能仅仅凭借那几段写得洋洋洒洒的所谓“沙丘之谋”的内容,就把它当成确凿可信的历史记载来看待,然后就草率地得出“胡亥诈立”这样的结论呢。要知道,判断历史事件得综合多方面的因素和更可靠的史实依据,不能单凭这一种带有创作色彩的说法就下论断哦。