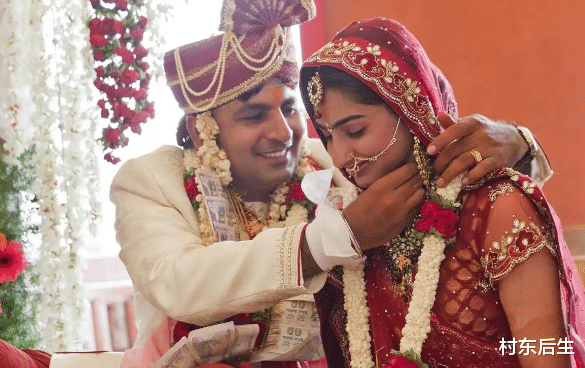

印度北方邦密拉特市上演了一桩令人瞠目结舌的婚姻骗局。22岁男子阿齐姆在婚礼现场揭开新娘头纱的瞬间,发现原本应迎娶的21岁未婚妻曼塔莎竟被调包为其45岁的寡妇母亲塔希拉。这场荒诞剧不仅撕开了印度婚介市场的黑色利益链,更暴露出底层社会弱势群体在传统桎梏与法律漏洞间的双重困境。

仪式现场的致命漏洞

根据阿齐姆向警方提交的报案材料,这场婚事由其兄嫂纳迪姆与沙伊达全权操办。婚礼当天,当神职人员宣读誓词时,新娘姓名栏赫然写着"塔希拉",这与其未婚妻曼塔莎的法定姓名明显不符。心生疑虑的阿齐姆强行揭开新娘头纱,却目睹了令他终身难忘的一幕——红纱之下竟是未婚妻母亲布满皱纹的脸庞。更令人震惊的是,现场目击者称有不明人士正在进行约50万卢比(约4.27万元人民币)的现金交易,疑似涉及婚介欺诈。

家族胁迫下的沉默交易

当阿齐姆试图终止这场闹剧时,其兄嫂竟以刑事指控相要挟。据警方披露的调解记录,纳迪姆夫妇警告阿齐姆:"若执意毁约,我们就向警方举报你强奸新娘。"这种利用印度《刑法》第376条(强奸罪)进行威胁的手段,在当地婚姻纠纷中屡见不鲜。由于印度强奸罪立案门槛低且调查周期长,许多男性受害者往往被迫妥协。最终,阿齐姆在完成全部婚礼仪式后,被迫与"新娘"塔希拉共同生活三天才得以报警。

司法调解背后的结构性困局

尽管案件引发舆论哗然,但密拉特警方的处理方式耐人寻味。负责警官阿斯塔纳在记者会上强调:"双方已达成和解协议,报案记录依法撤销。"这种"调解优先"的执法逻辑,实则折射出印度基层司法的深层矛盾——据新德里法律援助中心统计,北方邦近三年发生的127起婚介诈骗案中,有89%最终通过家族调解撤案。传统长老会(Panchayat)的民间仲裁机制,常常以"维护家族名誉"为由,迫使受害者放弃法律追诉权。

值得关注的是,此次事件中的金钱交易细节暴露出更隐蔽的犯罪链条。50万卢比的现金流动,与印度农村盛行的"新娘市场"潜规则不谋而合。在某些地区,寡妇再婚需向中介支付"婚配佣金",而年轻男性则要承担高额"新娘赎金"。这种畸形的市场生态,使得弱势女性沦为家族敛财的工具。

制度缺失下的集体共谋

这场荒诞婚礼的"圆满和解",恰是印度婚恋市场系统性溃败的缩影。当阿齐姆兄长纳迪姆被问及调包动机时,其辩称"塔希拉更需要婚姻保障",却避谈50万卢比的最终流向。而新娘母亲塔希拉始终保持沉默,知情人士透露其可能因债务问题被迫参与骗局。

更令人不安的是,类似事件正在北方邦形成传染效应。就在本案曝光同期,该邦另一名准新郎拉胡尔被曝携岳母及价值85万卢比的嫁妆私奔。这些极端案例共同指向一个残酷现实:在种姓制度、性别歧视与经济压榨的多重绞杀下,印度底层社会的婚姻制度正在滑向不可逆的深渊。

这场头纱下的荒唐剧,既是个人命运的悲剧,更是一面照见社会病灶的明镜。当司法公正让位于家族利益,当爱情契约沦为金钱筹码,印度婚姻制度的现代性转型依然长路漫漫。