在近代世界历史的坐标系中,一个耐人寻味的现象是,同样以君主专制和中央集权为特征的制度,为何在欧洲成为资本主义勃兴的催化剂,而在中国却成为束缚社会进步的枷锁?这一问题的答案,不仅关乎制度本身的特性,更涉及地理环境、经济结构、社会力量博弈以及思想传统的复杂互动。通过比较中西历史发展的路径差异,可以揭示现代性转型背后的深层逻辑。

一、制度基因:中央集权的不同构建路径

欧洲的君主专制与中央集权,本质上是封建割据的逆向产物。中世纪的欧洲呈现“碎片化”特征:国王仅是名义上的共主,地方贵族、教会和自治城市形成多元权力中心。15世纪后,君主为打破这种局面,选择与新兴资产阶级结盟。例如,法国路易十四通过削弱贵族势力、建立常备军,将税收权收归中央;英国都铎王朝则借助议会支持推行宗教改革,没收教会土地分配给新贵族。这种集权过程始终伴随着对商业资本的支持——西班牙王室资助哥伦布远航,英国王室颁发东印度公司特许状,皆以国家力量推动海外贸易。

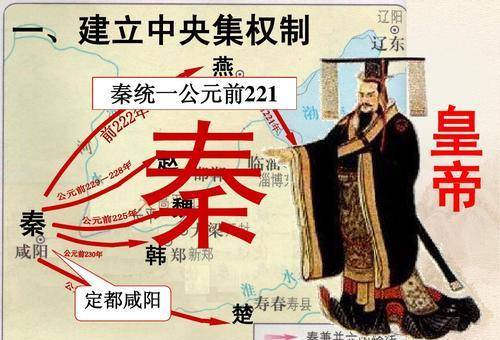

反观中国,自秦始皇建立中央集权制度起,其核心目标始终是巩固农业帝国的稳定。通过郡县制、科举制与重农抑商政策,皇权直接渗透至基层社会。明清时期,君主专制达到顶峰,但经济政策仍以“耕战立国”为导向,商人在“士农工商”的等级秩序中备受压制。当欧洲君主通过《航海条例》保护本国工商业时,中国却在“海禁”政策下主动放弃海洋霸权。这种制度差异的本质在于:欧洲的集权是为资本扩张服务,而中国的集权是为维护小农经济体系。

二、经济土壤:农业文明与商业文明的博弈

地理环境对经济形态的塑造具有决定性作用。欧洲温带海洋性气候适宜牧草生长但不利于粮食生产,加之土地贫瘠分散,迫使中世纪欧洲人转向畜牧业和手工业。11世纪后,威尼斯、热那亚等城市因贸易崛起,形成独立于封建领主的商业共和国。这些城市通过行会制度和货币经济,孕育出早期资本主义生产关系。更重要的是,欧洲君主为筹措战争经费,不得不向商人借贷或出售特许经营权,这使资产阶级逐渐掌握经济话语权。英国光荣革命后,议会通过《权利法案》限制王权,实质是金融资本对专制权力的驯服。

中国的情况截然不同。黄河与长江流域的冲积平原为集约化农业提供了得天独厚的条件,商鞅变法确立的“奖励耕战”政策,将社会资源导向粮食生产与军事动员。尽管宋代曾出现“商业革命”,但明清统治者通过“一条鞭法”“摊丁入亩”等政策,将商品经济纳入赋税征收体系,而非培育独立市场。更关键的是,中国缺乏欧洲式的自治城市,商人阶层始终依附于官僚体系,无法形成对抗皇权的独立力量。当欧洲商人在议会中争取立法权时,中国晋商、徽商却在捐官买爵中寻求政治庇护。

三、权力制衡:多元社会结构的分野

欧洲君主专制的强化始终面临多重制约:教会通过“加冕权”宣称高于王权;贵族凭借领地武装与国王分庭抗礼;城市市民则以赎买方式获得自治特权。这种多元博弈迫使君主不得不进行利益交换。英国《大宪章》规定“非经议会同意不得征税”,法国三级会议保留财政审批权,这些制度虽未阻止专制形成,却为后来的宪政改革埋下伏笔。更重要的是,宗教改革后,新教伦理将商业成功视为“上帝选民”的证明,为资本主义提供了精神合法性。

中国则形成了“超稳定结构”。通过科举制,士大夫阶层与皇权结成利益共同体;儒家意识形态将“重义轻利”道德化,消解商业活动的正当性;而“普天之下莫非王土”的产权观念,使私人资本始终面临被政权侵吞的风险。明清两代,晋商票号虽掌握巨额资本,却因缺乏法律保护,最终沦为朝廷的“提款机”。这种社会结构的单一性,使得任何新兴经济力量都难以突破制度天花板。

四、思想传统:理性主义与实用主义的碰撞

欧洲的思想传统为制度转型提供了理论支撑。古希腊的城邦民主、罗马的法治精神、中世纪的经院哲学,共同培育出对权力合法性的追问。托马斯·阿奎那用“自然法”调和神权与王权,马基雅维利在《君主论》中剥离道德与政治,霍布斯以“利维坦”论证绝对主权的必要性——这些理论既为专制王权辩护,也为后来的社会契约论开辟道路。启蒙运动更将理性主义推向高潮,最终催生出“主权在民”的现代国家理念。

中国思想传统则呈现强烈的实用主义倾向。法家为中央集权提供“法、术、势”的操作手册,儒家用“君权神授”与“三纲五常”构建伦理秩序,道家以“无为而治”弥补专制暴政的裂缝。这种思想体系虽能维持帝国运转,却缺乏对权力本质的批判性反思。当黄宗羲在《明夷待访访录》中质疑“君为天下之大害”时,其声音迅速被淹没在文字狱的腥风血雨中。

五、国际环境:海洋霸权与陆权锁国的抉择

地理大发现彻底改变了欧洲的历史进程。葡萄牙、西班牙、荷兰等国的崛起证明:中央集权国家与海外殖民扩张可以形成正向循环。君主通过垄断贸易特许权获取财富,再用财富强化军事与官僚机器,这种“战争-资本”的共生模式推动着民族国家向现代转型。至工业革命前夕,英国已建立全球贸易网络,将殖民地原料、本国工厂与海外市场连为一体。

中国却因陆权帝国的惯性错失机遇。郑和下西洋的终止,不仅源于财政压力,更折射出朝廷对海洋利益的漠视。清朝的“闭关锁国”政策,表面上是为了防范倭寇与西方渗透,实质是维护小农经济与朝贡体系的稳定性。当马戛尔尼使团带来工业革命的成果时,乾隆帝仍以“天朝物产丰盈”自矜,这种认知差距最终使中国沦为全球化浪潮中的被动接受者。

欧洲的君主专制与中央集权之所以能孵化资本主义,关键在于其始终处于动态调整中:王权与教权的博弈催生了世俗化,贵族与市民的对抗孕育了代议制,陆地与海洋的张力拓展了全球市场。而中国的制度在达到高度精致化后,陷入“内卷化”陷阱——越是强化控制,越是抑制创新;越是追求稳定,越是丧失活力。制度的生命力不在于其形式上的“先进”或“落后”,而在于能否为社会力量的博弈提供弹性空间,能否将外部挑战转化为内生动力,今天的全球化时代,这种历史经验依然值得深思。