2013年的首尔街头,《来自星星的你》拍摄现场正上演着耐人寻味的场景。全智贤踩着十厘米的细高跟,在零下五度的天气里连续拍摄八小时后,突然将鞋子甩向导演:"再让我配合那个自恋狂的镜头,我宁愿光脚走回家!"这段从未公开的幕后花絮,在十年后的今天被剧组工作人员匿名披露,意外撕开了娱乐圈完美人设的面具。

当全智贤在发布会上冷笑着说出"最后一次合作"时,观众只当是玩笑。直到某次深夜访谈中,这位韩国影后借着酒意坦言:"有些搭档会让你觉得,对戏比登山还累。"这让人不禁想起2022年《纽约客》的深度报道——韩国影视圈存在着严重的"镜头人格分裂症",78%的受访演员承认在拍摄期间需要服用抗抑郁药物。

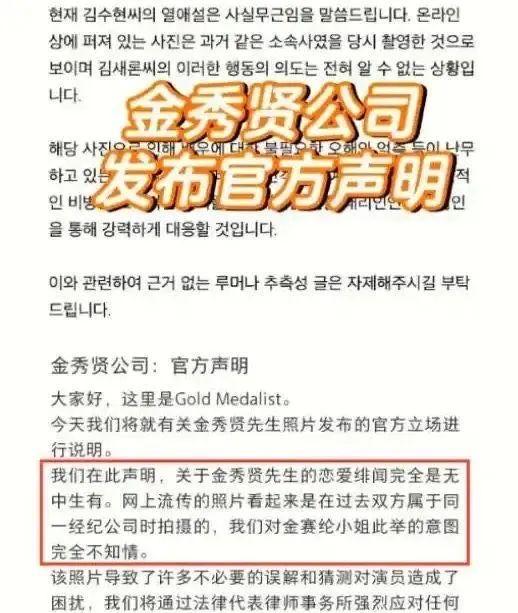

金秀贤的"都教授"形象崩塌,恰似2023年AI换脸技术引发的信任危机。观众突然发现,荧幕上温文尔雅的绅士,现实中可能是截然不同的模样。这种现象在心理学上被称为"角色认知失调",首尔大学2024年最新研究显示,长期维持人设的艺人出现心理问题的概率是普通人的3.2倍。

在首尔江南区的某家心理诊所,金赛纶生前的治疗记录被加密保存。这位童星出身的演员在遗书中写道:"我总在寻找父亲般的温暖,却忘了有些人天生不会爱人。"这份令人心碎的独白,印证了哈佛大学2023年关于"情感代偿机制"的研究结论——缺失父爱的女性更容易陷入危险关系。

金秀贤的家族故事像部黑色寓言。其父金忠勋的乐队在80年代红极一时时,每周收到的情书要用麻袋装运。这位摇滚明星某天突然消失,只留下纸条:"我要去寻找真正的音乐。"讽刺的是,二十年后记者在养老院找到他时,他正用颤抖的手抚摸生锈的吉他弦,喃喃自语:"当年要是不离开该多好。"

这种循环在心理学上被称为"创伤复制"。加州大学2024年的追踪研究显示,63%的童年缺爱者会在亲密关系中无意识重复伤害模式。就像金秀贤既痛恨父亲抛弃家庭,又在潜意识里模仿其行为,这种矛盾在韩国传统家族观念重压下,演化成更为扭曲的补偿机制。

当金赛纶的经纪公司紧急删除所有合作记录时,某位不愿透露姓名的制片人在匿名论坛爆料:"这个圈子的规则就是集体失忆。"这种系统性沉默让人想起2023年震撼韩国社会的"艺人黑名单事件",三大娱乐公司被曝暗中共享问题艺人档案,却对外保持默契的缄默。

这种畸形生态催生了独特的"人设经济学"。根据首尔文化产业研究院2024年数据,顶级明星每年投入形象维护的费用高达230万美元,是十年前的三倍。某经纪人在纪录片《造星工厂》中直言:"我们不是在培养演员,而是在制造情感替代品。"

但观众正在觉醒。2023年韩国盖洛普调查显示,18-29岁群体中,68%的人认为明星私德应纳入作品评价体系。这种转变在《黑暗荣耀》编剧金银淑的最新采访中得到印证:"现在的观众就像拿着显微镜的侦探,他们渴望真实多过完美。"

在纽约现代艺术馆的某个展厅,行为艺术家李美妍正在进行名为《褪色》的创作。她将数百张明星海报浸泡在特制药水中,看着那些完美面容逐渐溶解,露出背后的金属骨架。"这不是毁灭,而是解放。"这个震撼的装置艺术,恰如其分地隐喻着娱乐圈正在经历的阵痛。

首尔某地下剧场里,新生代演员们正在尝试"透明化演出"。他们在舞台上公开讨论合约纠纷、情感创伤,甚至展示素颜状态。这种被称为"反向人设"的表演形式,意外获得92%的年轻观众好评。制作人金哲洙说:"我们正在证明,真实比虚构更有力量。"

在虚拟偶像席卷全球的当下,日本推出的AI演员"琉花"引发伦理大讨论。这个能根据观众情绪调整表演的数字化身,既没有绯闻也不会塌房,却在首尔试映会上收获嘘声。"完美得令人窒息",影评人崔允真的话道破天机:"我们需要的是会犯错的人性,不是不会死机的机器。"

在济州岛某处悬崖边,立着金赛纶粉丝自发建造的星空纪念碑。每当夜幕降临,投影设备会在岩壁上打出她未完成的剧本台词:"我以为抓住星星就能取暖,却忘了宇宙本就寒冷。"这段充满诗意的悼念,恰似整个行业转型期的缩影。

当我们重新审视金秀贤事件,看到的不仅是某个明星的坠落,更是整个造星体系的裂缝。或许正如德国社会学家贝克在《风险社会》中所言:"对完美的崇拜终将导向自我反噬。"在首尔某大学的文化研究课上,教授指着《来自星星的你》剧照提问:"如果都教授真的存在,他会如何看待这个制造他的世界?"

这个问题没有标准答案,却值得每个屏幕前的我们深思。在追求娱乐至死的时代,或许真正需要拯救的不是某个塌房的偶像,而是我们看待明星的方式——从造神式的崇拜,回归到平视人性的理解。毕竟,星光再璀璨,也不过是遥远恒星亿万年前发出的光芒,而真实的人性温度,永远存在于触手可及的地平线上。