老潘说

做的不好的国企,国资委曾有个定调。即“提升一批,重组一批,退出一批”。这其中,对以自己能力难以渡过难关的国企,可以与其他企业兼并重组,形成新活力;而对“扭亏无望”的国企,国资委则要求坚决关闭退出。这4年地产下行调整,头部地产央国企逆势“强者恒强”,比如中海在下个五年的规划中提出,地产主业还要继续做大做强,始终坚持行业领先;但一部分腰部地产央国企却陷入利润和经营困局,而前不久中交地产,更是宣布退出地产开发;而最近格力地产,则是干脆并入华发集团。腰部地产央国企何去何从?腰部央国企怎么了?也值得我们反思和复盘。今天老潘特别分享可研智库的这篇《第二梯队地产央国企的“致命伤”》。正文:近几年,房地产行业深度调整,地产央国企阵营

分化加剧。

以中海、保利、华润、招商蛇口组成的“第一梯队”凭借战略定力稳居头部;

而以中交地产、电建地产、中粮地产等为代表的第二梯队企业(腰部地产央国企),则暴露出“战略摇摆、产品力薄弱、盈利承压、管理低效”等系统性短板。

part1

第二梯队央国企的“经营表现”

1. 核心成员情况

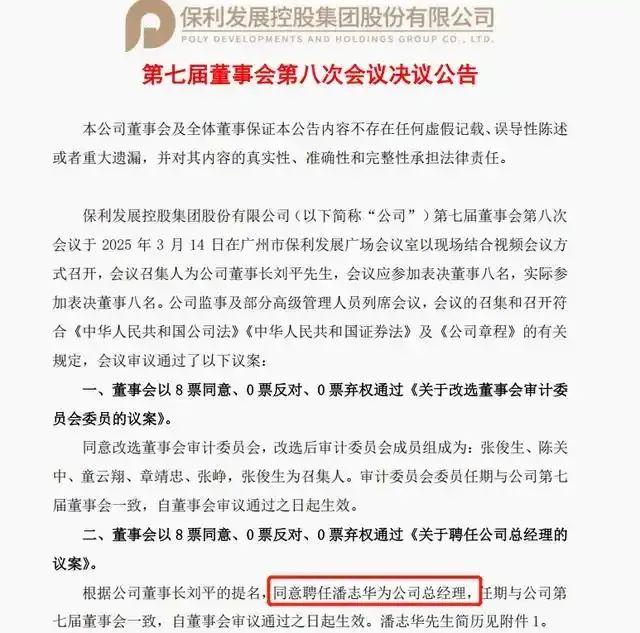

根据国资委核准的16家房地产主业央企名单,再结合2024年销售情况,第二梯队典型房企关键经营指标对比如下:

制图:可研智库

part 2

第二梯队央国企困境分析

不同的腰部央国企,有不同的困境与问题。1. 中交地产:债务黑洞与战略迷失

财务危机:经营性现金流连续3年为负,被迫折价抛售北京海淀西山别墅项目(单价从8.5万/㎡降至5.2万/㎡),2024年资产处置损失19.3亿元。

战略失误:2022年重仓天津、郑州地块(楼面价1.2万元/㎡),但2024年区域房价下跌22%,项目毛利率跌破-5%。

2. 电建地产:转型失败与交付灾难

业务失衡:新能源投资占比40%,但地产板块毛利率仅1.85%,深圳光明洺悦府因外立面材质不符宣传遭20万元罚款,业主维权致品牌价值暴跌37%。

商票风险:2024年商票逾期率12.7%,供应商集体诉讼冻结融资渠道,信托融资成本升至10.2%。

3. 中粮地产:城市布局与产品错位

土储陷阱:长沙、河源项目占比58%,去化周期24个月,存货减值计提15.8亿元。

产品困境:高端产品线“天悦壹号”得房率仅72%(竞品均值78%),被迫降价20%促销,单盘亏损超5亿元。

4. 五矿地产:短债压顶与资产缩水

债务危机:2024年现金28.22亿港元,一年内到期债务162.95亿港元,缺口134.73亿港元。

资产减值:计提存货减值17.41亿港元(约合人民币15.8亿元),南京项目单价从4.5万/㎡跌至2.8万/㎡。

part3

与第一梯队的差距和自身问题分析

制图:可研智库

反思地产腰部央国企,我们也看到一些经营管理的问题与不足。1. 战略管理失序

决策滞后:中交地产项目审批平均耗时45天(保利25天),错失2023年长三角拿地窗口期。

资源错配:电建地产挪用地产资金至算力枢纽建设,导致北京海淀项目停工(涉及资金缺口7.2亿元)。

2. 组织效能低下

人效对比:经过可研智库统计:第二梯队人均全口径销售额均值2000万元(头部均值7000万元),人均利润均值300万元(头部均值1500万元)。

架构臃肿:五矿地产存在6级管理架构(万科3级),决策效率相差4倍。

3. 产品与服务短板

品质管控:电建地产2024年交付项目渗漏率达12%(行业均值8%),南京项目精装标准降级32%。

智慧社区:五矿地产覆盖率15%(华润万象生活80%),社区增值服务收入不足1亿元。

part4 破局路径

1. 战略重构

聚焦核心城市:逐渐将60%或以上资源投向长三角、大湾区。

轻资产转型:借鉴华润万象生活模式,商业运营管理输出收入占比目标提升至30%(2024年中交该业务占比仅8%)。

2. 组织再造

扁平化管理:管理层级压缩至4级以内,决策效率将提升50%。

市场化激励:对优秀项目团队实施利润分成(建议比例5%-8%,行业头部为3%-5%)。

3. 产品革新

标准体系:参考中海"未来社区"4.0标准,制定全生命周期产品手册(试点项目成本优化12%)。

数字化赋能:引入BIM技术,将设计错误率从5%降至1%以下(2024年中交试点项目已实现3%)。

part5 围困与预测

25年房地产,仍在加速洗牌出清中!

眼下,第二梯队央国企正面临"三重围困":

政策红利消退、市场分化加剧、自身能力不足。

若这批企业无法在2025年完成债务重组,可能引发连锁反应,拖累关联金融机构。同时,整个行业看,2025年将有23%中小房企预计进一步退出房地产市场,行业集中度CR5或将突破60%!