先前我们常讨论中美竞争所产生的外溢利益,导致印度、东南亚、日本和韩国等国家获得了显著的经济收益。本文将从风险的角度出发,探讨大国博弈进程中所涉及的风险规模究竟如何?哪个经济体将首先因无法承担风险而瓦解,成为首个崩溃的例子?

首推论点,欧洲在亚太与北美之间呈现出极为复杂且微妙的作用定位。在中美竞争的初期阶段,我们倾向于促使欧洲维持其独立与自主性,而美国则力图吸引欧洲联盟,共同对中国实施战略上的制约。在当前我们于军事、科技、贸易等领域的快速发展背景下,欧洲的角色对我们已显次要,反观我们产业的竞争压力,我们更期待欧洲能释放其产业空间,以提供我们更大的发展余地。相反,美国现今改变了其传统的拉拢策略,开始视欧洲为垫背的对象。在未来的中美博弈中,美国可能采取榨取欧洲资源的方式来为自己补充实力。毋庸置疑,相较于八年前,无论美国还是中国,欧洲的影响力均已显著衰减。

由此,我预感,在未来的日子里,欧洲将如同一道餐桌上的美食,而品尝这道佳肴的食客,除美国外,还可能包括中国——作为世界第二大经济体,欧洲或许将成为中美竞争中,首个受到波及的领域。接下来,我们将深入探讨为何看似先进的欧洲会出现这种局面。

基于当前的视角,自特朗普执政以来,全球范围内已启动了一场无目标的贸易战。1.0在这一时刻,确实存在显著差异。

然而,对于欧洲而言情况有所不同,鉴于其经济体系高度依赖于对美出口,欧盟去年的对美出口总额达到了约6000亿欧元,这一数值较之我们的对美出口高出大约10%。从工业角度来看,欧洲在对美国市场的依存度上甚至超过了我们自身。2.0显然,欧洲方面显得颇为急迫。

观察到的现象显示,尽管欧盟委员会主席对美国抱有亲近态度,但在面对美国施加的压力时,仍不得不放下身段,寄希望于中国能与欧洲实现更广泛的贸易与投资合作。简而言之,鉴于美国关税导致的贸易下降,欧盟正期待我们填补这一缺口。

然而,今日对欧盟的友好姿态似乎并未得到积极回应。实际上,此前我们已投入大量资源,力图说服欧洲在双边贸易议题上支持我们,毕竟在最初面对贸易威胁时,我们对后续发展也持观望态度。坦率而言,我们曾向欧洲提供了显著的利益,且接近达成协议,但最终拜登向欧洲承诺与美国的合作并无差异,这导致欧洲选择了不与我们签订《中欧投资协定》。

坦率而言,我们在策略中不仅旨在团结欧洲,还意图通过提供利益诱惑来避免欧洲与美国结盟的倾向,以确保欧洲保持自主立场。只要欧洲坚持其独立性,我们便能集中力量应对美国发起的贸易争端。依我之见,这是一种力求减少对手、乃至将潜在对手转化为伙伴的战略。

从欧洲的角度审视,由于我们曾积极寻求与欧洲进行投资与贸易的对话,欧洲方面自然而然地认为我们处于需求一方。这正是他们敢于提出天价要求,迫使我们承诺诸多利益的背后原因。尽管中美之间的投资协议因美国的干预而告吹,然而,在特朗普当选总统之后,这一事件再次引发了欧洲的强烈震动。

简而言之,前任政府通过向欧盟提供含肉的象征性奖励来阻挠中欧投资协定的进展,这些奖励主要体现为口头承诺,实际收益尚未显现。在特朗普胜选之后,欧盟面临丧失其关键组成部分的风险。此时,欧盟方意识到,倘若当初秉持自主立场,拒绝美国表面诱人的拉拢,并与中华人民共和国达成贸易协议,那么当前便能无畏于美国征收高额关税的威胁了。

因此,欧盟转而寻求合作,尤其是在特朗普当选美国总统后,欧洲领导人的访华之举,旨在修复与中国的合作关系。简而言之,欧洲希望与中国达成贸易协议。

坦率地讲,基于国家间的外交礼节考量,我们绝无侮辱欧洲之意,即便欧洲显得谦逊有加,其亦为全球规模宏大的经济体之一。因此,我们不厌其烦地向欧洲呼吁,强调维持独立性的重要性,警惕可能来自美国的误导。假若欧洲在外交决策上受制于美国,丧失独立判断能力,未来可能沦为美国的战略附庸,其资源与市场将在美国需求时被利用,充当经济上的供体。

然而,撇开国家外交礼节的需求,我们未曾与欧洲缔结任何双边协议,即便欧盟曾主动寻求与中国合作,我们也未予响应。简而言之,在我们面临挑战亟需欧洲提供援助之时,欧洲不仅怠慢不予回应,反而在我们脆弱时刻妄图索取更多利益,实为乘人之危之举。去年,对方曾对我方汽车行业施以贸易制裁之重击。如今,当欧洲面临挑战时,难道通过降低姿态与言辞求得和缓,便能期望得到我方的支持吗?显然地,除非欧盟展现出实际的利益诱因,否则我们无法提供任何援助。

为何仅仅八年后,我们在面对美国的贸易挑衅时不仅无所畏惧,甚至在应对欧洲方面也显得自信满满?关键在于,假使欧洲在面对中国时不获援助,完全转向美国,我们是否有能力应对这一局面?

显然,我们已拥有足以抗衡美欧联盟的力量。加之,鉴于中国实力在短期内的显著增强,欧盟不仅没有动力,实际上也不敢全然偏袒美国,此举无异于将自身置于与中国的对立地位。中国在科技领域的进展已实现显著成就,不再需对欧洲抱以谦卑态度。即便欧洲采取对抗行动,中国的产业体系亦很可能不会遭受决定性的挫败。

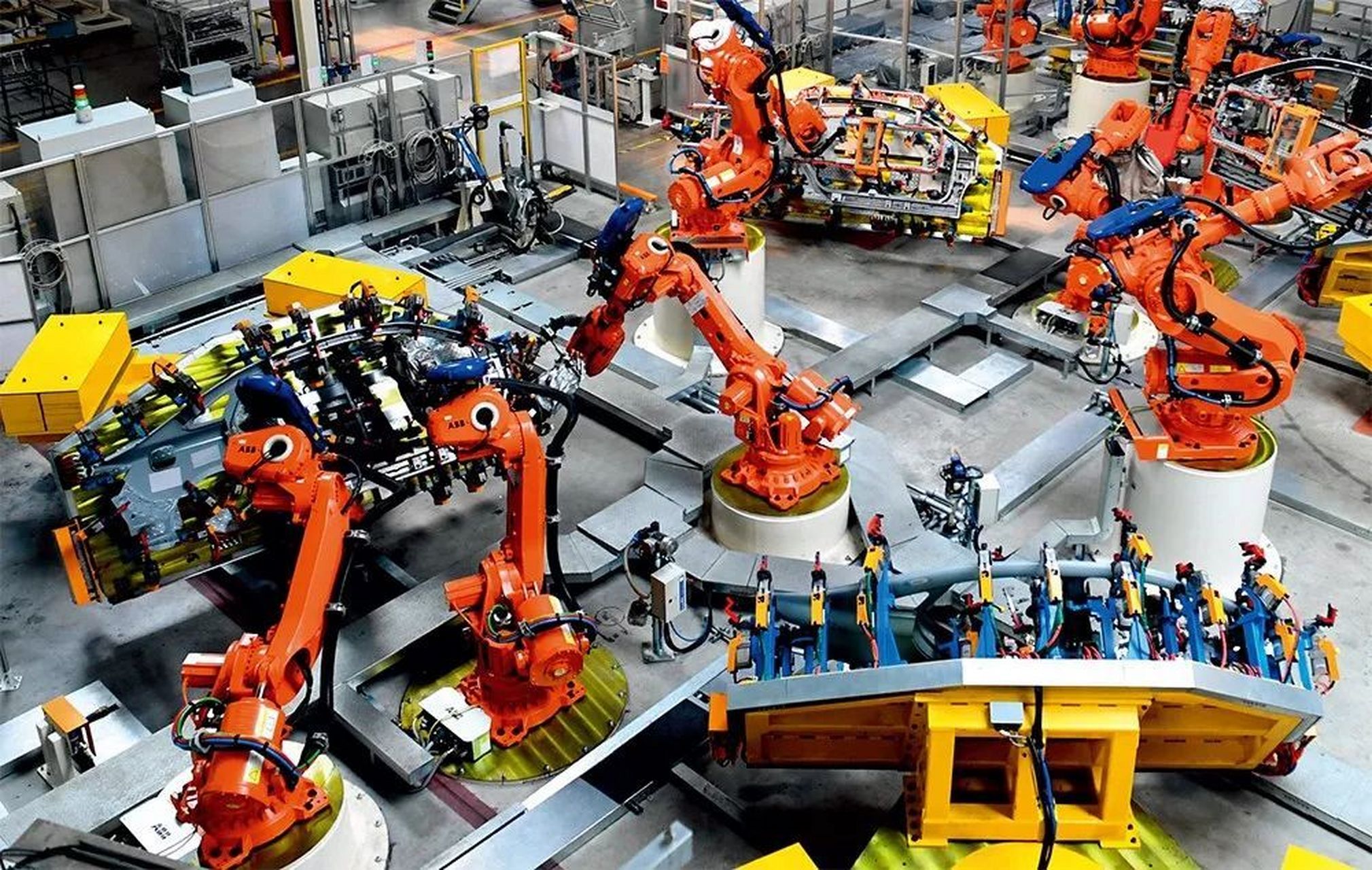

从产业竞争的角度审视,截至2020年前,欧盟的优势产业涵盖汽车制造、精细化学品、农业以及风能等关键领域。当前,这些领域的领导地位已完全掌握在我们手中。至2024年,欧盟的最后强势产业——风电领域亦被中国公司赶超。目前,欧盟在我们手中的优势产业已寥寥无几,仅需对欧盟的农业施以适度制裁,其反应之强烈即足以彰显这一事实,堪称最佳例证。

以欧洲最具竞争力的汽车制造业为例,尽管欧洲汽车在世界市场的份额仍然显著,但在与中国的汽车企业竞争时,欧盟的汽车制造商已显现出明显的劣势地位。当前,欧盟汽车产业主要倚赖其现有的市场地位。然而,伴随中国汽车制造业在全球市场的扩张,欧盟的汽车企业已不再具备往日的强势,实际上难以在全球范围内与中国汽车品牌展开有效竞争。中国汽车产业在国际市场中的份额已显著超过三分之一,稳固地占据着全球首位的位置。征服欧洲、日本和韩国,只是时间上的等待。

在光伏与风电产业中,中国企业的主导地位尤为显著,即便面临产能过剩的挑战,其在新能源发电领域的市场占有率依然高达九成,如此悬殊的差距,欧洲将如何与其展开竞争?

中国产业转型的成功预示着,欧洲将其视为中美关系中关键杠杆的角色已宣告终结。欧洲寄希望于通过中国市场获取更大利益的战略,现遭遇挫折。倘若追溯至八年前,欧洲曾提出利益主张,我们确有必要予以满足,缘由在于欧洲持有特定的价值观。然而,当前我们的焦点转向了何时能够在产业层面全面超越欧洲,继而全心致力于挑战美国。欧洲对于我们的重要性,已由至关紧要转变为可有可无的状态。

从美国的立场出发,欧洲理应被视为美国的伙伴,在美国有需求时,应当扮演执行美国指令的角色。追溯至冷战时期,美国持有此种观点;而今,在应对中国之际,美国对欧洲的态度依然未见丝毫转变。

继第二次世界大战之后,为对抗意识形态对立的影响,美国推出了马歇尔计划,大规模地向欧洲提供了援助以促进其经济复兴。尽管表面上欧洲似乎维持着发达经济体的身份,但其经济增长的基石实则是仰赖美国的资本注入。从这一角度来看,美国对欧洲的影响力可谓根深蒂固。

在欧元推出之初,市场曾短暂展现出欧元可能挑战美元主导地位的迹象,这促使萨达姆寄望于以欧元作为石油交易的结算货币,以此寻求对抗美元体系的新策略。海湾战争堪称美国力挺美元、打压欧元的最为显著例证。按照逻辑,此时的欧洲若能坚持独立自主的决策,不仅不应联手制裁萨达姆,反而应支持伊拉克的抵抗行动,以捍卫欧元的价值与地位。然而实际情况令人惊讶,欧洲多国不仅与美国合作对付萨达姆,后续在科索沃问题上也积极参与行动。您独自建立了一整套体系,旨在与美元展开竞争,然而,在美国试图遏制您的关键时刻,您却主动提供了机会,让美国得以施加压力。如此的欧洲,美国又怎能给予重视?

在2022年,美国策动乌克兰与俄罗斯之间的冲突,其核心意图在于汲取欧洲的流动性资源,并最终实现对欧洲的全面控制。倘若欧盟领导者展现出前瞻性的视野,他们本应避免中止与俄罗斯的天然气贸易,转而采购美国的液化天然气。通过此举,不仅让自己濒临战争的风险,也在能源供应上陷入了受制于美国的局面。请问,何等的愚昧会导致人们犯下这样的错误呢?

若将拜登的行为视作剥夺了欧洲的经济资源,并掌握了其能源供应的关键,这样的表述并无不当。特朗普执政时期的关税政策,对欧洲构成了显著的冲击。可能从特朗普的角度来看,当美国需要与欧洲合作对中国实施遏制时,欧洲却与中国显得过于亲近,这无疑构成了严重的失策。因此,我们所憧憬的、实现自我管理与独立的欧洲,早已失去了可能性。

随后,面对美国的极限施压策略,我们依然应当倚重自身的实力与策略。

借鉴美国接替英国主导地位的历史经验,我们观察到一个显著现象,即盟友在其中扮演的角色通常较为有限。究其原因,美国能够超越英国,实则是其综合实力,特别是制造业实力的显著强大所致。在第一次世界大战之后,英国致力于联络众多盟友,旨在有效制约并施压于美国。然而,英国的盟友终究未能发挥预期作用,最终转而反叛。最终,即便大英帝国拥有全球四分之一的陆地面积、庞大人口与广阔市场,面对美国的竞争压力,其解体的命运亦不可避免。

我们的成长过程中,确实存在这样的阶段,即便在力量相对薄弱的时期,即使只是一个小国,也曾敢于向我们施加压力。自二千年起,中日东海地区发生的多次争端,特别是围绕钓鱼岛及其附属岛屿与海上油气资源的纷争,充分体现了这一地区的紧张局势。然而,一旦你变得强大,即便是强大的国家或组织,也需权衡与之为敌所付出的代价。

八年前,我们曾向欧洲寻求支持,然而遗憾的是,欧洲因受到美国的影响,未能对我们伸出援手。当前,欧洲正处在被市场评估的状态,然而,现在的中国已非八年前的弱势国力。对于欧洲的期望,我们并非无法接受,但必须有所回应,否则仅凭空谈恐难达成共识。确实,去年批准的针对中国汽车的关税政策目前仍在执行之中。